サビキ釣りで釣れるアジやサバは20センチ前後の小魚がレギュラーサイズ。

小魚といっても立派な釣果です。釣ったからにはできるだけ美味しく食べたいもの。そのためにはしっかり締めてしっかり冷やしこみをして鮮度を維持したまま持ち帰る必要があります。

その「締め」と「冷やしこみ」が同時にできる簡単な処理方法が氷締めです。

氷締めで小魚を美味しく安全に持ち帰ろう

締めと冷やしこみが同時にできる処理方法

氷締めとは?

氷締めとは魚の鮮度維持に重要な締めと冷やしこみが同時にできる魚の処理方法。

特別な道具が不要で手順もシンプルだから初心者でも失敗しません。

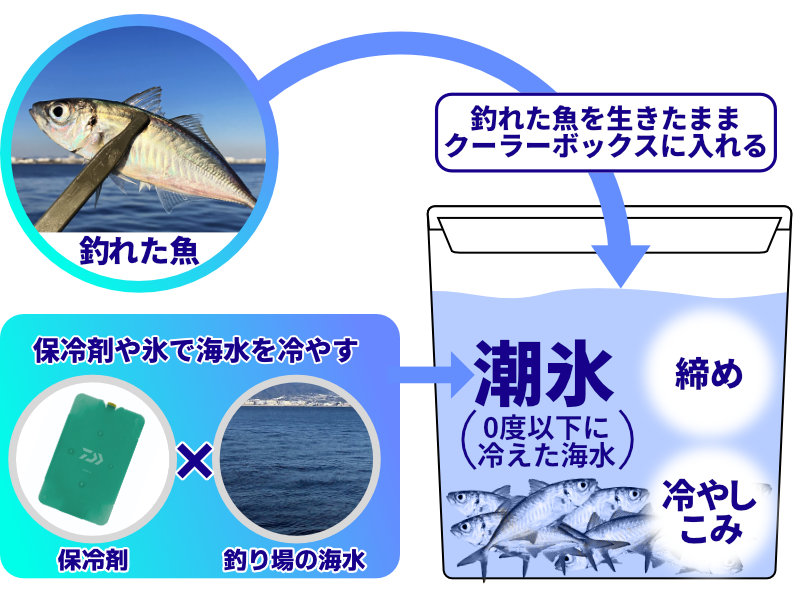

氷のように冷たい”潮氷”に生きたままの魚を直接入れて凍死させる締め方であり、同時に鮮度保持に効果的な保存方法も兼ねている一石二鳥な処理方法です。

「締める」とは?

締めとは魚の息の根を絶ち動きを止めること。つまり魚を速やかに死なせる処理です。

冷たい海水に魚を漬けることで魚の生命活動を停止させ動きを止めることができます。迅速に締めることでより美味しく魚を食べることができます。

「冷やしこみ」とは?

冷やしこみとは魚の鮮度を保つために魚を冷やすこと。

冷たい海水に入れることで魚の体温を芯まで急速に下げて鮮度をキープできます。魚を美味しく食べられるようにするのと同時に、食中毒のリスクを下げ安全に魚を食べるために効果的です。

魚を含む生物の生命活動エネルギーとしてATP(アデノシン三リン酸)という物質があります。

ATPは魚の死後に分解されイノシン酸という物質に変換されます。イノシン酸はグルタミン酸と並んで「魚の旨み」たるものを形成している物質なので、これを多く残すほど旨味が強い魚になり得ます。

釣った魚を締めずに放置した場合、絶命する間際までATPを消費し続け旨味が落ちることにつながります。特にピチピチと激しく動いて運動量が多いアジやサバなどの青魚は顕著。

締めて動きを止め暴れさせないことで、打ち身による内出血や身割れを防ぐ効果もあります。

たくさん釣れても簡単で手間がかからない

釣ったらそのまま潮氷に放り込むだけ

サビキ釣りは小魚が入れ食いで釣れ続けることが多いため、1匹ずつ丁寧な処理をしてる暇がありません。1匹ずつ脳締め1して血抜き2して…なんてことをしてたらせっかくの時合いを逃してしまうし、夏の常温でモタモタしてたら魚も傷んできます。

氷締めなら数百匹の小魚が釣れてもそのままクーラーボックスに放り込むだけ。それだけで迅速に締めと冷やしこみができるから合理的です。

氷のように冷たい潮氷を作るのが最重要ポイント

特別な道具やテクニックは必要ない

海水を保冷剤で冷やすだけ

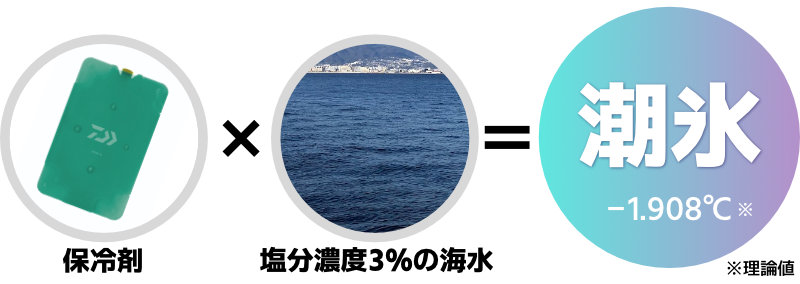

氷締めに使う冷たい海水のことを「潮氷(しおごおり)」と呼びます。

これを用意するのが氷締めの最重要ポイント。なにも特別な道具やテクニックは必要はなく、海水を保冷剤で冷やすだけのシンプルなものです。海水も現地の海水を汲んで使えばOK。

潮氷は海水中の塩分による氷点降下現象(凝固点降下現象)により、塩分濃度3%の海水なら理論上はマイナス2℃付近まで凍らずに下がります。クーラーボックス内で実際にそこまで下がりきるのは難しいですが、それでも手を出し入れしていると感覚がなくなってくるぐらい冷たくなります。

潮氷は魚の保存液としても機能する

塩分濃度に気を付ければ水っぽくならない

締めと冷やしこみが終わったら魚はそのまま潮氷に漬けておくことで鮮度保持ができます。つまり魚の保存液としても機能するのです。

潮氷に漬けたまま持ち帰ると水っぽくなると言われがちですが、海水の塩分濃度を下げなければ問題ありません。浸透圧の関係でみればむしろ魚は脱水されていきます。

かといってだらだらと長い時間漬けたままにせず、持ち帰ったらその日のうちに内臓を取るなどの下処理をしましょう。

海水は氷点下以下に下がるから締めるのに好都合なのは分かる。でも釣り場の海水は汚いからちょっと使いたくないなと思う場面もあるでしょう。

だからといって真水、水道水で氷締めをするのは避けましょう。氷点降下現象が働かずに冷えが不十分になると同時に、浸透圧の関係で魚が水分を吸収して身が水っぽくなってしまうからです。

保冷剤としての氷も溶けて真水となり塩分濃度を下げてしまうので、海水の量を超える大量の氷を入れるのは避けるか、溶けても水にならない保冷パックやペットボトル氷を使うようにしましょう。

氷締めに必要なアイテム

潮氷を作るために特別なアイテムは必要ありません。

必要なのは当たり前に釣り場に持ち込んでいるクーラーボックスと保冷剤、そして釣り場で汲んだ海水だけです。

- クーラーボックス

- 保冷剤

- 釣り場の海水(水汲みバケツなどで汲む)

クーラーボックス

投入口付きハードタイプクーラーボックスがおすすめ

クーラーボックスの中に海水を入れて潮氷を作るため、水が漏れないハードタイプのクーラーが必要です。

小物釣りの場合は蓋に投入口がついたクーラーボックスを使うのがベスト。氷締めは魚が釣れるたびにクーラーボックスの蓋を開け閉めすることになりますが、投入口があれば冷気の漏れを最小限にすることができます。

はじめてのクーラーボックスはメーカー製の15~20リットル

初めてクーラーボックスを買うなら、15~20リットルの釣具メーカー製クーラーボックスがおすすめです。

保冷剤

なるべく塩分濃度を下げないために

海水を冷やして潮氷にするため保冷パックなどの保冷剤が必要です。

もちろん板氷やバラ氷も使えますし急速冷却には効果的ですが、氷が溶け出すと塩分濃度が下がり真水に近づいていきます。

大量に氷が溶けて潮氷の塩分濃度が魚の塩分濃度3を下回った場合は、浸透圧で魚の身が水を吸収して水っぽくなる可能性があります。足せる氷の量は海水と同量程度まで、つまり2倍希釈ぐらいまでは問題ありませんが、氷の継ぎ足しを繰り返して長時間保存するのは避けましょう。

海水の塩分濃度を薄めない保冷パックなどを使えば気にする必要はありません。

高コスパなペットボトル氷

ペットボトルに水を入れて凍らせたペットボトル氷も保冷剤として利用できます。冷凍庫の余裕さえあれば実質的に氷代がただになるし、塩分濃度に気を使う必要もありません。

釣り場の海水

水汲みバケツで海水を汲む

潮氷に使う海水は基本的に現地で汲んだものを使います。

水道水に塩を足すことでも海水に近いものができますが、濃度調整の手間や塩素の匂いなどを考えれば海水を使うのがいちばん簡単確実です。

釣り公園や遊漁船にはポンプで海水を汲み上げる装置があったりしますが、堤防では水汲みバケツを使って自分で汲み上げた海水を使いましょう。

水汲みバケツは魚を一時的に活かしたり、手を洗ったり、釣り場の清掃に使ったりと、堤防釣りにおいてなにかと役立つアイテムです。必ず用意しましょう。

潮氷で氷締めをする手順

もはや細かい説明は不要ですが、氷締めは海水を保冷剤で冷やした潮氷に釣れた魚を放り込むだけの処理方法。特別な知識やテクニックが不要だから誰でも簡単にできます。

- 現地で海水を汲む

- クーラーボックスに海水を入れて潮氷を作る

- 釣れた小魚を潮氷へ放り込む

手順を追いながら補足説明をします。

現地で海水を汲む

水汲みバケツで海水を汲もう

釣り場についたら真っ先に潮氷を作りましょう。竿や仕掛けを用意する前に。

水汲みバケツを使う場合は、ロープを全て伸ばしてからなるべく沖へバケツを投げ、手間に引いてくるようにすれば海水が入りやすくなります。

オモリが仕込んであるバケツは海面につくと反転して口が下になるので、真下に落としても水が汲みやすくなっています。

クーラーボックスで潮氷を作る

10センチぐらいの深さまで海水を注ぐ

保冷剤はあらかじめクーラーボックスに入れていると思うので、そこに海水を注いで潮氷を作ります。30分も経てば0度以下の水温になっているでしょう。

海水の量は釣れた魚が全て潮氷をかぶる量が理想ですが、まずは底から10センチぐらいの水量を目安に。

途中で海水を継ぎ足すとせっかく冷やした海水も魚もぬるくなってしまうので、最初に最適な水量を決めたいもの。しかし釣果ゼロでせっかく作った潮氷が役に立たずクーラーを汚しただけ、なんてことはよくあるけど仕方ありません…

釣れた魚を生きたまま潮氷に放り込む

潮氷に入れても即死はしない

釣れた魚はできるだけ早く潮氷に入れて氷締めをしましょう。

「氷締めで即死させる」と表現されがちですが、潮氷に入れた瞬間に死ぬわけではありません。しばらくピチピチと跳ねていた魚は次第に動きが緩慢になり数分かけて生命活動を停止します。

アジやイワシは数分もすれば締められますが、カサゴなどの根魚は氷締めをしても長く生き続けます。気になるなら脳締めなどをしてから潮氷に漬けましょう。

氷締めする魚は血抜きをしない

氷締めは一度にたくさん釣れる小魚を対象としているため、原則として魚の血抜きをしません。

気になるのであればエラなどを切ってから潮氷に入れて血抜きをしてもいいですが、1匹ずつもたもたと処理をしていると結局鮮度が落ちて台無しです。

20センチ程度までの小型なら迷わず氷締め、30センチ前後の良型ならさっと血抜き処理をしてから潮氷に入れるという線引きをするのがいいかもしれません。浸透圧の関係と低温で魚の身が縮むことにより、潮氷の中でも血は抜けていき、クーラーボックス内の海水が赤く染まります。

血も風味ととらえるなら必ずしも血抜きにこだわる必要はありません。翌日に刺身で食べるアジならあえて血抜きしないほうが風味が豊かで美味しいということもあります。つまりのところ味の好みの問題であり、その答えを出すのはあなた自身です。いろいろ試して自分の正解を見つけましょう。

氷締めでアニサキスは死ぬのか?

死なないが足止めはできる

食中毒の原因となるアニサキス。冷凍で死滅できる基準は「マイナス20℃で24時間以上冷凍」です。クーラーボックス内ではとてもじゃないけど再現不可能な条件です。

しかし氷締めで魚の鮮度を保ち内臓の腐敗を遅らせることで、アニサキスが内臓から身へ移動するリスクを下げることができます。

釣れた魚はとにかく冷やそう

サビキで釣れる小魚の締め方として氷締めを解説しました。

なにより重要なのはとにかく迅速に冷やすこと。じゃんじゃん釣れるような時合いに遭遇した時は、バケツてんこ盛りになるまで魚を放置しがちですが早めに冷やすに越したことはありません。そのために氷締めは有効です。

常温で放置は確実に魚の鮮度を落とします。結果として魚を不味くするだけではなく食中毒のリスクも上げてしまいます。

美味しさを追求する以前に食中毒を防いで安全を確保するのが大前提。小魚だろうが大型魚だろうがとにかく迅速に冷やす。まずはこれを心がけましょう。