釣った魚で食中毒になる原因はどこで釣った魚でも当たり前に存在し、魚の扱いを間違えれば健康被害につながる恐れがあります。

海で釣った魚を食べるときに注意すべき食中毒の原因は主に3つ。知識を付けて適切な処理をすれば高確率で食中毒を防ぐことができます。

釣ったら冷やせ!キンキンに冷やせ!冷やし続けろ!

まず最初に書いておきます。釣った魚に対して行う最も簡単で効果的な食中毒対策はシンプル。

釣った魚はすぐに冷やせ

これだけです。すぐに冷やせ、調理前まで冷やし続けろ!

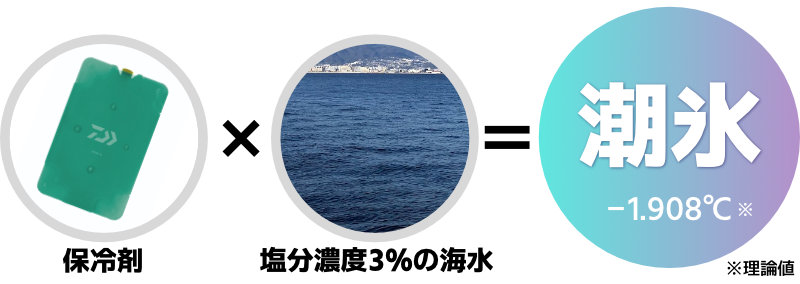

潮氷で魚を即冷

釣り場についたらまず潮氷を作る

釣り場についたら、氷や保冷材を入れたクーラーボックスに海水を注いでキンキンに冷やした水を作りましょう。これを潮氷(しおごおり)といいます。

釣れたらすぐに冷やす

処理方法が分からないならとりあえず釣れた魚はすぐさまそこに入れて冷やす。

これを心掛けるだけで、腸炎ビブリオによる食中毒、ヒスタミン中毒、アニサキス食中毒の発生確率を下げ、同時に鮮度を保って美味しく魚を食べることが出来ます。YouTubeで観たすごそうな魚の締め方にこだわってそれを再現するのもいいですが、とにかく迅速に冷やすということを率先しましょう。

特に小魚は潮氷に放り込むだけの氷締めが最も簡単かつ効果的です。

常温放置は厳禁

常温で放置などもってのほか。冬ならまだしも、生ぬるい20度以上の海水にストリンガーで”死体”を吊るしておくなんて、積極的に食中毒を促進してるようなものです。

小魚でもバケツに死んだまま放置するなどは避けるようにしましょう。

「火を通したら問題ない」は問題あり

加熱は食中毒対策として万能ではない

火を通してもダメなものはダメ

日本の大衆食文化には「腐ったり傷んだりした食べ物であっても火を通せば大丈夫」という通説や思い込みがあります。確かに菌やウイルスの多くは熱で死ぬ。だから安全かというとそんなに単純なものではありません。

それは冷凍とて同じ。火を通したり凍らせたりが有効な場合もあれば、全く意味を成さない場合もあり得ます。

腸炎ビブリオの毒素は熱で消えない

毒素を分泌するようになったら加熱は無効

後ほど詳しく説明しますが、海産物に付着している可能性がある腸炎ビブリオという細菌。この細菌そのものは加熱することで死滅します。

ですが細菌が分泌する毒素は熱に強く、加熱でその毒性は消えません。冷凍してもダメです。その毒素を摂取してしまうと腸管に作用して下痢をもたらしたり、場合によっては心臓の筋肉細胞を破壊するという恐ろしい結末をもたらします。

冷凍しても死滅しない

一方で冷凍で菌が死ぬという認識も通用しない可能性があります。ビブリオを含め、短期間の冷凍程度で菌やウイルスは死滅しません。もちろん毒素も消えない。

魚は新鮮なうちに適切な処理をすれば食中毒のリスクが下がる

生鶏の食中毒リスクと新鮮さは無関係

例えば鶏を生で食べる場合「新鮮だから安全」という認識は完全に間違っています。

カンピロバクターなどの原因菌がいる消化管を傷つけないなど、食中毒を最大限回避する丁寧な処理が食肉加工時になされていないといくら新鮮であろうが危険だといえます。新鮮であればあるほどリスクがあるというとらえかたもできます。

魚は新鮮なほどリスクを下げられる

一方で魚の場合は新鮮であればあるほど食中毒のリスクを下げられる可能性があります。

新鮮な状態で適切な処理をすれば腸炎ビブリオの増殖が抑制できます。ヒスタミンも同様。アニサキスについては諸説や諸条件の違いで断言できませんが、一般的には鮮度が落ちると内臓から身に移動するとされています。その前提で新鮮なうちに内臓を取り除けばリスクを下げることができます。

釣った魚を食べて食中毒になる3つの原因

代表的な3つの原因

アジやサバでも起こり得る身近な食中毒

釣った魚、あるいは売られている魚や飲食店で提供された魚で食中毒になる主な原因は以下の3つ。まずこれを覚えましょう。

- 腸炎ビブリオという細菌による食中毒

- ヒスタミンという物質による食中毒

- アニサキスなどの寄生虫による食中毒

これ以外の要因で食中毒になることもありますが、主にこの3つが身近で代表的なもの。サビキ釣りで釣れるようなアジやサバでもなり得る食中毒だからです。

それぞれを詳しく見てきましょう。

海水中にいる腸炎ビブリオに気をつける

(出典:腸炎ビブリオ – Wikipedia)

夏場の海水魚は腸炎ビブリオによる食中毒に注意

海水由来で魚の表皮にいる菌

魚に表皮に付着している細菌というのは何種類もいるようですが、海で釣った魚を食べるにおいて特に注意しなければいけないのが「腸炎ビブリオ」です。3~4%の濃度を持つ塩水、つまりは海水を好む細菌。海水中には当たり前にいるものと認識したほうがいいでしょう。

腸炎ビブリオ食中毒の症状

海水が15℃以上になると活発に活動しだし、暑い夏の時期に最も多く食中毒が発生します。症状としては激しい腹痛、嘔吐、下痢、発熱など。いかにも食中毒らしい症状。

かつて重大な集団食中毒事件を引き起こしたO-157などと比べると食中毒の原因として認知が低いですが、身近に存在している菌です。

腸炎ビブリオの食中毒は激減している

認知度の低さは当然かもしれません。2000年代以降はビブリオによる食中毒発生件数が顕著に減っているからです。

2001年の食品衛生法一部改正で腸炎ビブリオに対しての保存基準や加工基準が定められたこと。それが減少の要因。そもそもその加工基準が出来たということは、それまで食中毒として一般的に発生していたものだというのが分かります。

真水で腸炎ビブリオ食中毒を防ぐ

水道水でしっかり洗う

腸炎ビブリオは真水、酸、熱に弱く、基本的な対処法は表皮を「水道水」でしっかり洗うこと。

先ほど挙げた食品衛生法の加工基準においても「飲用適の水」つまり水道水などを使うことと定められています(出典:厚生労働省 腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準の設定に関する薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会報告について)。

昔は漁港併設の市場で海水を使った加工がされていたようですが、自然の海水はビブリオを含む可能性があり、二次汚染につながるため今はNGとなっています。

日本で高度処理された水道水の恩恵

高度に処理された日本の水道水は安全であり、この水道水を誰でも安価で使えるということが魚の生食文化に大きく貢献しています。

魚が水道水に触れると味が落ちるからといって極力水を使わない調理工程を紹介している人もいます。中には「魚に水道水はNG」という極端な表現も見かけますが、危険で無責任です。

食を楽しめるのはその安全が保証されてこそ。ウロコ取りの処理を経て内蔵を抜き3枚におろす工程までは水道水を使うのをおすすめします。身が露出して以降はなるべく避けたほうがいいでしょう。

冷やして鮮度を保ち腸炎ビブリオ食中毒を防ぐ

夏場は特に注意を

ビブリオは15度以上の温度で活発になり増殖も進んでいくので、釣った魚は釣った直後から調理するまできちんと冷やすことを心がけましょう。

釣り場で釣ったらただちに冷たいクーラーボックスに入れるのはもちろん、暑い時期は調理中もなるべく常温で置いたままにしないこと。処理中でもこまめに冷蔵庫に入れる。さもないと時間ごとに倍々に増えていきます。のび太がバイバインで増やした栗まんじゅうみたいに。(参考:栗まんじゅう問題 – アンサイクロペディア)

熱で毒素は消えない

真水以外にも、ビブリオは熱にも弱いということになっています。

それなら火を通せば問題なしかといえばそうでもなく、傷みが進行してビブリオ菌が毒素を分泌する状態になっていればもうアウト。煮ても焼いてもアウト。「心臓の筋肉細胞を破壊する」という中二男子が考えたような闇の追加属性も。

じゃあ凍らせればいいと思うじゃないですか?

繰り返しますが、大概の菌は凍結しても死滅しない。それはむしろ冷凍保存で冬眠させ生きながらえさせるようなもの。

二次汚染に気をつける

使ったまな板は都度洗い流そう

生き物の細胞内でしか増殖できないコロナのようなウイルスとは違い、細菌は水分と養分があれば生き物を離れても増殖できます。濡れて汚れたまな板は細菌にとってパラダイス。

せっかく魚の表面にいる細菌は除去できたのに、汚れたまな板を使えばその魚の身にまた細菌を戻すようなもの。また、野菜など他の食材に移って二次汚染を起こしてしまったら台無しです。

面倒ですが、生の魚に触れたまな板や包丁は工程ごとに洗ってから次の調理にかかるべき。濡れたまな板はキッチンペーパーなどで水分を除去しておきましょう。パストリーゼなど食品に噴霧できるアルコール除菌剤を使うのもおすすめです。

青魚に多い「ヒスタミン」に気をつける

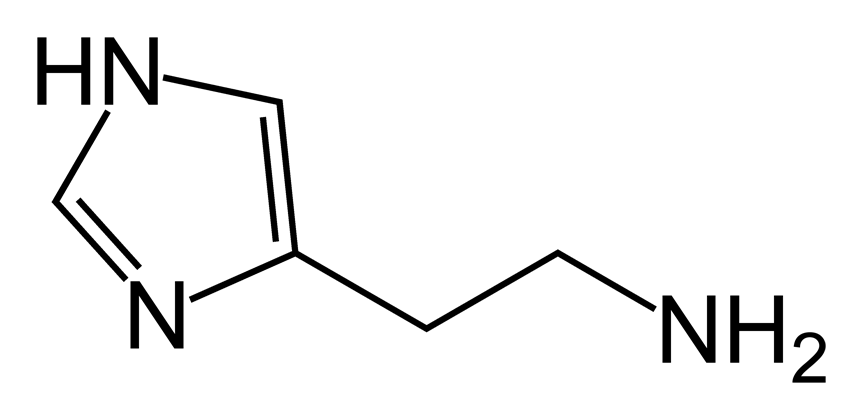

(出典:ヒスタミン – Wikipedia)

鮮度落ちが原因でヒスタミンがヒスチジンに変わる

ヒスチジン自体は必須アミノ酸

サバやカツオなどの青魚に多く含まれる成分として「ヒスチジン」というものがあります。

これ自体は無害であり、むしろ必須アミノ酸のひとつとされるものでサプリとして売られているほど。

ヒスタミンがアレルギーに似た症状を引き起こす

しかし時間が経って内臓が傷むなどすると、魚の内臓やエラにいるヒスタミン産生菌の酵素によってヒスチジンが「ヒスタミン」に変わってしまい、食物アレルギーに似た「アレルギー様食中毒」を引き起こします。そうなるとブツブツと発疹ができたり吐き気がしたり熱が出たりという症状が。

「サバの生き腐れ」という言葉があるように、サバに代表される青魚はヒスチジンを多く含みそのせいでヒスタミンが生成されやすい。

ヒスタミンは熱で無効化できない

このヒスタミンは熱で無効にすることができません。よって一旦ヒスタミンができてしまうと煮ても焼いても揚げても手遅れです。捨てるしかない。市販の加工食品でも処理が悪いとヒスタミンが含まれる可能性があります。

残念ながら一度生成されてしまったヒスタミンは加熱で消えません。

経験上、年配の人にほど「加熱したら平気」という意識が根強く残っているように思います。結果として傷んだサバを食べたらブツブツができたって経験をした人はけっこう多いんじゃないでしょうか?

ほとんどの場合サバ自身は悪くない。調理前段階で魚の扱い方が悪かった可能性が高い。つまり鮮度が落ちていたということ。

そしてやはり、冷凍してもヒスタミンは消えません。ですがヒスタミンが発生す

冷やして鮮度を保ちヒスタミン食中毒を防ぐ

ヒスタミン産生菌の酵素によってヒスチジンがヒスタミンに変わる。

釣ってから調理するまでしっかり冷やす

この働きを遅らせるには冷やして鮮度を保つことが重要です。釣れた魚はなるべく早くキンキンに冷やしたクーラーボックスに入れて保管しましょう。暑い時期、死んだ魚をバケツに放置するとかもってのほかです。リスクがどうとか以前に出来るだけ美味しく食べるためにも避けるべき。

血抜きやワタ抜きをしてヒスタミン食中毒を防ぐ

原因となり得る内臓やエラを早めに取り除く

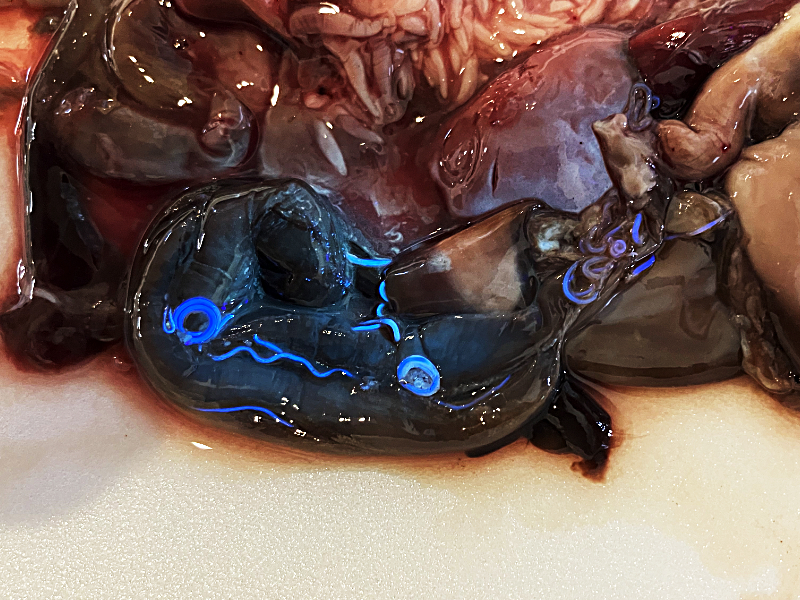

ヒスタミン産生菌が多く含まれるのは内臓やエラ。だから釣り場でそれら抜き取る処理をしてしまうのもひとつの手です。これをすることで鮮度維持に大きな差がでます。

例えば私は、30センチを超えるような大きめのサバが釣れたら直ちにエラを切り海水に漬けて血抜きをします。一通り血が抜けたらキッチンバサミでエラとお腹を切って内臓を取り出し、中骨の下にある血合いも指で掻き出します。それからクーラーに入れて急速に冷やします。

ヒスタミンを摂取した際の違和感を知っておく

幸いにして私自身は経験していませんが、高濃度のヒスタミンを誤って摂取した際、唇や舌にピリピリとした刺激を感じることがあるそうです。このことを覚えておけば、万が一処理に問題があっても食べる直前に気づいて回避できるかもしれませんし、原因の特定が早まるかもしれません。

寄生虫「アニサキス」に気をつける

海水魚の寄生虫は害がないものがほとんど

海水魚の寄生虫は安全で分かりやすいものも多い

海水魚の寄生虫はウオノエとかウオノコバンとか、大きいため簡単に目視できて見た目のインパクトも大きい寄生虫が多い傾向。

しかしほとんどの場合に人間に悪さはしません。ウオノエなんてシャコとか甲殻類の親戚みたいなもんだし、なんなら食えないこともない。

青魚やイカ類に多いアニサキス

そんな海水魚の寄生虫でとりわけ気をつけなければいけないのが「アニサキス」。

サバやサゴシなどの青魚類、スルメイカなどのイカ類に多い寄生虫です。芸能人がこれで食中毒になったというニュースがたまに流れるので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

胃壁に潜り込んで激痛をもたらすアニサキス

人間には寄生できない

アニサキスは寄生虫だからといって人間には寄生することは出来ません。

生きたまま食べてしまったとしても放っておいたら数日内に死滅します。しかしこの「寄生できない」ことが人間に害を及ぼすこととなります。寄生して宿主を利用するなら、”その時”が来るまでおとなしく潜伏するほうが都合良いですもんね。

人間の体内というアニサキスにとっては過酷な環境に放り込まれると苦しみのた打ち回るようで、そのどさくさで胃壁などに潜り込もうとすることがあるようです。実際胃壁を突き破るということまでには至りませんが、激痛を感じるとされています。

アニサキスの痛みはアレルギー反応

なおこの痛みはアニサキスが胃に潜り込んで突き刺すという物理攻撃というより、アニサキスが分泌するアレルゲンが胃壁と反応することによるアレルギー反応の痛みらしいということが分かっています。

そうなってしまうと対処法は胃カメラで摘出するか、死滅するまで痛みを我慢するか。どっちにしろ苦しそう。胃を通り過ぎて腸までいって症状が出た場合は腸閉塞を起こす場合があり、その場合は命に関わる事態になりかねないため外科手術となるケースもあるようです。

また、アレルギー反応ということは、食べて違和感を感じる人と全く問題ない人に分かれる可能性があります。花粉症のように。そして2回目はアナフィラキシーショックで重篤化する危険もあります。

火を通してアニサキス食中毒を防ぐ

火を通せばアニサキスは死滅する

アニサキスをはじめとした寄生虫への対処はシンプル。火を通すこと。

火を通せば死ぬから煮るなり焼くなり揚げるなりして熱を通せば大丈夫です。所詮やつらはタンパク質で構成された生き物。熱を加えればそれが固まってジエンド。死んでも口に入るから嫌?気にするな。

火を通してもアレルギーになる可能性があることを知っておく

ただ、アニサキスには耐熱性を持つアレルゲンも含まれます。これは熱を通しても防げません。こちらはアニサキスアレルギーになってしまった方の記事です。

レアケースかもしれませんが、こういうこともあるというのは覚えておく必要があります。

リスクを知って選択しよう

しかしこれを恐れて魚を食べないという選択をするなら、アレルギーの原因としてもっとポピュラーな卵や小麦、甲殻類も食べるべきではないということになる。

魚に限らず食べ物を食べる以上は多少なりともリスクを受け入れる必要があると思います。例えば餅は喉に詰まりやすいし、小麦や卵のアレルギーなんて思いのほか多くの人が苦しんでいます。しかし目の前の「美味しさ」と「リスク」を天秤にかけた結果として美味しさを選ぶ。それ自体は自然なこと。

でもリスクはリスクとして知っておいた方が、もしものときの助けになるはずです。

酢や醤油は対策にならない

しめサバはアニサキス対策にならない

誤解されがちなんですが、塩や酢や醤油やわさび程度のものでは退治できませんのでご注意を。しめ鯖という調理法は酢でアニサキスを退治できるように思われるかもしれませんが、酢程度で死滅させるのは無理。

冷凍すれば死滅する

このように意外と屈強なアニサキスですが、しっかりと冷凍すればさすがに死滅します。

ですがその基準はマイナス20℃で24時間以上冷凍するというもの。家庭用冷凍庫の標準設定ではやや物足りない基準なので、温度調整できる冷凍であればなるべく強い設定で24時間以上、できれば数日間しっかり冷凍しておく必要があります。そうなると刺身としての食味が落ちてしまうので悩ましいところ。

よく噛んで対処は難しい

また「よく噛んで食べればいい」という話も聞きますが、ちょっと無理がありそうです。

細さ1ミリにも満たないアニサキスをかみ切るには人間の歯はすき間が多すぎます。まあ噛み切れなくともダメージを与えておけば、その後胃の中で悪さをするほど長生き出来ないと思いますが、相手は寄生虫なのでなんともいえません。

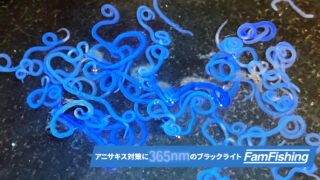

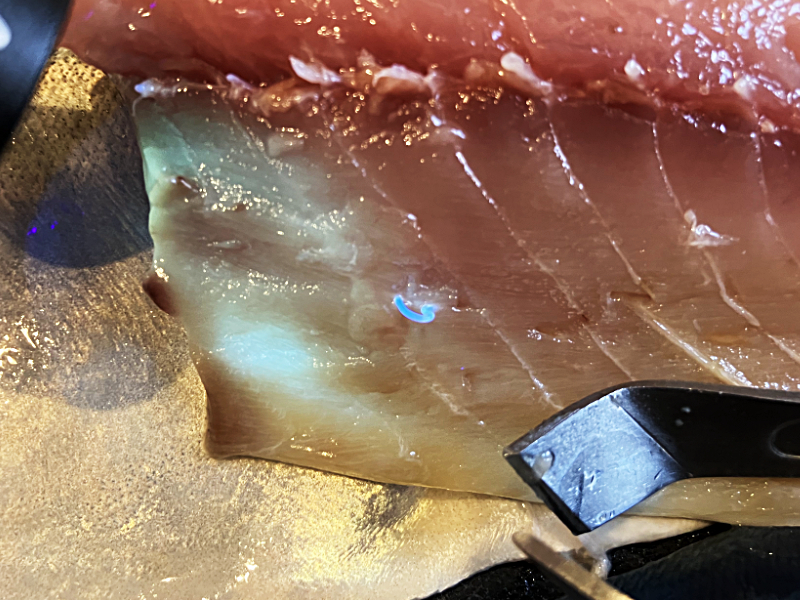

目視して取り除くということもできますが、見慣れていないと判別が難しいと思いますし、身の奥に潜り込んでいてはどうしようもありません。特定の波長をもったブラックライトを使えば見つけられる確率を上げることが出来ます。

正露丸はお守り程度に

ここ最近になってSNSで広まるようになりましたが、正露丸の成分がアニサキスの運動を抑制する効果があるということになっています。飲めば退治できるという絶対的な効果があるかというと正直期待しない方がいいと思いますが、念のため覚えておくといいかもしれません。

ただ、クレベリンでやらかしている大幸薬品なので真に受けないほうがいいと思います。

大幸薬品が、胃アニサキス症の予防・症状改善のための薬剤として 木クレオソートの新たな活用方法を特許出願

身に移る前に内臓を取りのぞいてアニサキス食中毒を防ぐ

アニサキスをはじめとした食中毒の原因となる寄生虫の多くは、魚が生きている状態で内臓に生息しているとされています。

内蔵の除去はヒスタミン対策にもなる

鮮度が落ちてくると内臓から身に移動してくるというのが定説で、その前提なら新鮮な状態のうちに内臓を取り除いてしまえばリスクを下げられるということになります。

この処理は、前述のヒスタミン対策にもなります。サバや大きな青魚が釣れたときは早めに内臓を出しておくと安心。取り出しても身の表面にいることがあるので、しっかり目視で2重チェックしましょう。波長365nmのブラックライトがあればアニサキスを見付けられる確率が上がります。

身に移行していると見つけるのは難しい

ただ、魚が生きている段階でも筋肉、つまり身にアニサキスが移行している場合もあるようです。内臓を取り除くのはあくまで食中毒の確率を下げる対策であり完璧とはいえません。内臓付近の腹側の身は生で食べず背側の身を使うことで確率は下げられますが、やはりここにもリスクというものが存在します。

心配ならば、やはり生では食べず火を通す調理を選ぶべきです。

釣った魚の食中毒に対するリスク回避の方法

冷やして保存!真水で洗う!早めに内蔵を抜く!

釣った魚の食中毒を避ける基本的な対策

ビブリオ、ヒスタミン、寄生虫。

これら3つの原因による食中毒リスクを下げるには以下のことに注意しましょう。

- 釣ったらなるべく早くクーラーに入れて冷やしたまま保存する。死んだままバケツに放置しない

- 可能であれば釣り場で内臓を抜いておく

- なるべく早く持ち帰って水道水で洗い、少なくともエラと内臓は取り除いておく

- 生の魚が触れたまな板などの調理器具は小まめに洗う

- 刺し身などの生食は火を通す食べ方に比べて確実に食中毒のリスクが高まることを頭に入れておく。食に100%の安全は有り得ない

こんなところでしょうか。

実際のところ、小アジみたいにジャンジャン釣れる小魚に対していちいち血抜きやワタ抜きなんかしてられませんし、逆にそれが食味を落とす原因にもなりかねません。

小魚は氷締めだけで充分

小魚の場合、基本は釣れたらそのまま「氷締め」にして家に帰ったらなるべく早く水洗いとワタ抜きの処理する、これでいいと思います。釣りから帰ったら疲れてるだろうけど下処理だけは頑張りましょう。下処理さえすませば、数日は生で食べられます。

氷締めの具体的は方法をこちらの記事で紹介しています。

食中毒対策として有効な魚の下処理方法はこちらの記事をご覧ください。

原因と理由を知れば高い確率でリスクを回避できる

食に対してゼロリスクは実現できない

100%安全は達成できない

脅かすようなことばかり書いてしまいました。

「生で魚を食べるのに多少のリスクがあるのはなんとなく知ってた。でも煮ても焼いてもリスクがあるなら魚なんてもう怖くて食べられないじゃないか!」

そう思わせてしまったかもしれません。でもそれはそれで正解なんだと思います。目に見えない細菌なんて完全に除去できるわけがないし。アニサキスだって身にいる可能性があるわけで、どうしても見逃すことがあるでしょう。焼こうか煮ようが100%の確率でリスクを回避することは不可能です。

でもそれは魚であろうと肉であろうと野菜であろうと同じこと。あらゆる食に対してゼロリスクはあり得ない。

知識という武器でリスクに対抗する

でもリスクが高まる理由や原因を知って適切な対策すれば、私たちは高い確率で食中毒を回避することができます。

過去の食中毒事例

食中毒の原因が今ほど解明されていない過去。かつてこんなことがあったそうです。

いまからさかのぼること数十年の1950年代、シラス干しについていた腸炎ビブリオが原因となり、大阪府下で集団食中毒が発生しました。発生当初は細菌が原因であることすら特定できなかったそうです。そのせいで第三者による毒物混入すら疑われたとか。

90年代中ごろに大阪で発生したO-157による集団食中毒もカイワレが原因との報道が盛んに行われていましたが、結局原因として断定はできず、国に損害賠償請求をした農園が勝訴していたりします。

私たちは強力な武器を得た

その時代と比べたら、現代に生きる私たちはリスクに対抗できる知識や情報という強力な武器を持っています。鮮度を保つための設備や道具も飛躍的に性能が上がっている。そして武器や道具は常にレベルアップしているといえます。

それが無い時代は姿形も分からないオバケや妖怪と戦うようなもんだったかもしれませんが、原因や対策が分かっている今はもう菌が目に見えているも同然です。

確かな知識と情報を身につければ、見えないものも認識できる。ゼロにはならないけどリスクを下げられる。私たちはコロナ禍を経て学びました。正しく恐れ正しく対策しよう。

過信は禁物だけど神経質になる必要はない

はっきり言って魚の食中毒対策は面倒です。冷やして洗って取り除いてまた洗って、処理する魚の数が増えれば増えるほど面倒。

油断するな慢心するな

でも「今まで大丈夫だったから手を抜いても平気。食中毒対策なんて無意味だ。」なんてサボりだしたころに危険が待ち構えてるんじゃないかと思うんです。

まるで「お酒を飲んでるけど、今まで事故ったことないからへーきへーき!」って車を運転するようなものじゃないでしょうか。

対処法を守れば大丈夫

かといって過度に心配する必要もありません。

ちゃんと決まり事を守れば「ほぼ」大丈夫。オバケは怖いけど出現条件を回避すれば出てこない。妖怪が出ても対処法を知っていれば大丈夫なのと同じように。「べとべとさん、先へおこし」みたいに決まり事をしっかり守ればいい。

疲れていたり体調が悪いなら生食は避けよう

ちょっと今日は体調が悪いとか疲れているとか、抵抗力の低い幼児やお年寄りに食べさせるというなら生食は避けたほうが無難だと思います。そんなときは新鮮な魚でもできるだけ火を通すレシピを。自己責任とか言ってられないから。

リスクとその対策をしっかり理解したうえで、楽しい、そして美味しい釣りライフを満喫しましょう!