素人が魚の刺身を作るなんて危険だ。かつての私はそう考えていました。

しかし海釣りを始めてその考えが一変します。11年間釣りと魚料理を続けた今、刺身は最も手間のかからない魚料理になりました。焼いたり揚げたりするのは面倒だから、消去法で手間のかからない刺身にという判断をすることすらあります。

刺身にできそうな魚が釣れたものの「自分で刺身を作るなんてとんでもない」と尻込みしているあなた。ぜひ刺身にチャレンジしてみましょう。

知識をつければ刺身は安全に食べられる

食中毒に対する知識を確かなものにしよう

魚を生で食べることへの抵抗感

釣った魚を生で、刺身で食べることへの抵抗感。この2つが原因じゃないでしょうか?

- 詳しく知らないけど食中毒が怖い

- 詳しく知らないけど寄生虫が怖い

食中毒と寄生虫に対してぼんやりした恐怖と知識がある。詳しいことは知らないけどお腹を壊すのは怖いから刺身は避けようと。

知識があればリスクを下げられる

調べるのは面倒だしなんか怖いからやめとこう。それはそれで正しい判断です。間違っていません。

でもぼんやりした知識を確かな知識にすれば、食中毒や寄生虫に対する恐怖とリスクは確実に下げることができます。

適切な処理をすれば刺身は安全になる

釣った魚を刺身にするためにすべきこと

自分で釣った魚を安全に刺身で食べるためにすべきこと。それは意外とシンプルです。食中毒を避けるため以下のことに注意しましょう。

- 釣ったらすぐ締める

- 締めたらすぐ冷やす

- 持ち帰るまでしっかり冷やす

- 調理前に真水で洗う

- 早めに内臓の処理をする

- 調理するまでしっかり冷やす

繰り返し「冷やす」というワードが出てきますが、安全に美味しく食べるためには重要なキーワードです。そのため、食べるための釣りをするにはクーラーボックスが必要不可欠です。

魚の食中毒について詳しく知りたいなら

釣った魚の食中毒とその対策についてこちらの記事で詳しくまとめています。注意すべきは腸炎ビブリオ、ヒスタミン、アニサキスの3つ。

大型の魚は釣り場で血抜きなどの処理を施せばさらに美味しく安全に食べることが出来ます。家に帰ってからの内臓処理も早いにこしたことはありません。

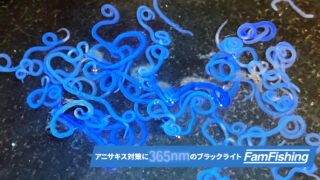

魚で食中毒を起こす寄生虫として知名度が高いアニサキスですが、特定の波長をもったブラックライトで照らすことにより見つける確率を上げることが出来ます。

さらに刺身にする際に注意すべきアニサキス対策について詳しくまとめています。

少しでもリスクを減らすなら火を通そう

100%の安全は実現できない

しかし魚の生食に対して100%の安全は達成できません。適切な処理をすれば限りなく100%に近づきますが、絶対に安全とはなりません。

それは自分で調理しようがお店で調理されたものであろうが同じ。少しでもリスクを下げたいのなら火を通した調理をされることをおすすめします。その方が健康も心の平穏も保てるでしょう。ヒスタミンやアニサキスがもつ耐熱性のアレルゲンなど、火を通しても100%の安全はありませんが。

私は生で食べることにリスクがあったとしてもそれを上回る価値を感じているのでそうしているだけ。ゼロリスクじゃないと安心できないというのも間違っていません。各自ご判断ください。

刺身は切って盛るだけの料理ではない

プロはプロの仕事をしている

切って盛るだけじゃない

刺身という料理を雑に表現すると、魚をさばいて身を切り出し、それを生のまま食べやすい大きさに切って盛る。シンプルに言うとそれだけ。

じゃあ日本料理のプロも同じように魚を切って盛ってるだけ?それなら刺身なんて誰でも作れるじゃないか。いや、それは違います。

シンプルだけど奥が深い料理

旬や産地を理解し、その時期に刺身で食べるのに適した魚を見定めること。魚ごとに異なる、締めてから最適な時間が経過した刺身を提供すること。鮮やかに切り口になるよう道具の手入れをすること。身の特徴を生かした切り方をすること。目で楽しめるような切り方や盛り付けをすること。食中毒の可能性を排除すること。

全ての料理人がそうではないでしょうけど、プロはちゃんとプロの仕事をされているはずです。だから刺身は決してカンタンな手抜き料理ではない。シンプルだからこそ奥が深いもの。

素人は素人なりに美味しい刺身が作れる

安全で美味しければまずはそれでいい

でもプロが作る「専門店のカレー」もあれば、お母さんがつくる「家のカレー」もある。どっちもカレーには違いないし、それぞれの美味しさってのがあるじゃないですか?

だから素人が作る刺身も素人なりに美味しく、そしてなにより安全であればそれでいいのです。

例えばこんな素人刺身はどうでしょう。

これは真冬の大阪湾で釣ったマイワシを自分で刺身にしたもの。

最初は丁寧に「木の葉づくり」などにして盛り付けようとした形跡が右下に見えますが、数が多くて面倒になり適当にワサーっと盛り付けました。いやこれは盛り付けとも言えないな、積んだだけ。ええ、ぐちゃぐちゃです。分かってます。大葉や大根など刺身のつまになるようなものは無し。見た目最悪、目で楽しませる要素ゼロ。

刺身に対して敷居をあげる必要はない

でも素人なりに鮮度を意識して食中毒に注意しました。締めてから最適な食べごろを判断しました。効率を重視して自分なりの最善を考えて刺身にしました。その結果ちゃんと美味しかった。家族のみんなも美味しいと言ってくれた。そして誰もお腹を壊していない。

家で食べるぶんにはこれでいいんです。

だから刺身というものに対して高い敷居を感じなくてもいいと私は思います。魚の身を切って生のまま食べる。それが刺身。ここではそういうことにしましょう。

釣れた魚はほとんどが刺身で食べることができる

刺身で食べられない魚はほとんどない

ほとんどの魚は刺身にできる

ここまで読んでもらえたなら、刺身にできる魚は特別な魚じゃないことがお分かり頂けたかと思います。じゃあ釣りで手に入る魚なら、どんな魚が刺身で食べられるのでしょうか?お答えしましょう。

刺身で食べられない魚なんてほとんどいない!

これが嘘偽りない答えです。

もちろん危険な魚もいる

釣りで釣れるあらゆる魚は生で食べることが可能。

それが美味しいかどうかはとりあえず置いとくとして。もちろんフグの仲間など内臓に毒があるとか、素人が手を出しちゃいけない魚もいますが。

釣り人だからこそ味わえる刺身

定番以外の刺身が食べられる

釣り人だからこそ手に入れることができ、そして食べられるものがあります。

お寿司にのってるネタ、スーパーでパック詰めされている刺身、居酒屋ででてくる刺身盛り、料亭の刺身。それら定番の刺身は「THE 刺身ワールド」を構成するほんの一部でしかありません。一般流通しないだけで、世の中にはあなたの知らない魚の刺身がたくさんあるのです!そしてそれを食べられるのは釣り人の特権。

例えば、タチウオの刺身。

でもタチウオの刺身はスーパーなんかでも売って場合がありますね。ハマチやマグロと比べたらレアですが。

外道だって美味い刺身になる

じゃあこれはどうでしょう。スズメダイの炙り刺しです。

食べたことないはず。

そもそもスズメダイって何?っていう人が多いでしょうし、釣り人の間でもあえて食べるという人は少ない。意図せず釣れた魚は外道と呼ばれますが、スズメダイは外道中の外道、雑魚中の雑魚です。

あるときスズメダイしか釣れなくてしぶしぶ持ち帰り処理していたところ、指で触ってわかるぐらいすごい脂のりだったんです。じゃあ生で食べてみるかとつまんでみたら思いのほか美味しく。皮をはぐのが面倒なのでバーナーで炙って食べたら楽かなと思って炙って食べたらさらに美味しくて。

スズメダイは一般的に流通しません。手に入れるには釣るしかない。でも釣るのはとても簡単です。

安い魚でも美味い刺身になる

市場に出回らない魚、あなたの知らない魚。そんな魚も釣りでは簡単に手に入ったりします。市場では値が付かない安い魚だからって不味いとは限りません。

サーモン、マグロ、ハマチだけが刺身じゃありません。いろんな味を試せます。冒険できます。たまに冒険は失敗しますがそれはそれで貴重な経験。

小さな魚でも美味しい刺身はできる

マアジなら小さくても刺身が美味い

大物の魚でしか刺身ができないと思ってませんか?小さくとも美味しい刺身にできる魚もいます。

さきほど紹介したスズメダイも小さくて美味しい魚なのですが、最も身近で代表的な魚はアジ。小アジと呼ばれる15センチ程度のアジ、アジの中でもマアジは小さくても刺身で美味しくいただけます。

これが小アジ(マアジ)の刺身。サイズは15センチ前後でした。

これでたぶん10~15匹ぶんぐらいの身。それなりに満足感が得られる量です。作り方は詳しくまとめています。

作業の割が合わないからお店には出ない

でも小さいんで何匹も処理しないと十分な量の身になりません。大きな魚なら同じ処理で何倍もの量の身がとれます。

手間もかかるし根気のいる作業です。作業の手間に見合わないからお店では売ってないし、同じ理由から飲食店で出ることもほとんどない。だからといって美味しくないというわけではない。

ただ面倒なだけ。でも自分で釣って自分で処理すれば食べ放題です。

養殖ニジマスなら淡水魚でも刺身にできる

養殖魚なら生食が安全な魚もいる

淡水魚は海水魚より寄生虫が怖い。確かにそういう面はありますが、それは天然の淡水魚だから。

魚につく寄生虫の多くはエサ由来のもの。養殖で育てられた淡水魚は加工されたエサを食べて育つため、寄生虫が介入するすきがありません。だから淡水魚でも刺身で食べられるものが多い。

ニジマスの刺身は絶品

刺身で食べられる代表的な淡水養殖魚がニジマスです。ニジマスなんて美味しいの?と思われるかもしれませんが、率直に美味しいです。そしてたぶん皆さんも食べたことがあるはずなのです。

なぜならその正体は回転寿司でお馴染みのサーモントラウトだから。

管理釣り場では、栄養豊富なエサを食べて育ったニジマスを釣って食べることができます。40センチを超えるような大きなニジマスの刺身は絶品です!

刺身には食べごろがある

釣った当日の刺身は旨みが少ない

歯ごたえは抜群だけど物足りない

買ってきたばかりの青っぽい色が混じったバナナって固くて美味しくないですよね。でもしばらく置いて熟させてから食べると柔らかく、そして甘くなる。

魚の身も似たところがあります。

釣ってきたばかりの魚、たとえば釣り上げて2~3時間の超新鮮なアジを刺身にできる機会があればぜひ刺身で食べてみてください。たぶん今まで味わったことがないくらいプリッとした歯ごたえがする食感抜群のアジの刺身だと思います。よく切れる包丁で切れば、スパッとエッジが立ったいかにも新鮮そうな見た目にもなります。

でも気づくでしょう。何か足りないぞ。そうか、味が薄いのか。旨味が足りないんだ。これだったらスーパーで買ってきた、鮮度の落ちた刺身のほうが美味しいんじゃないか?

熟成させて旨味を引き出す

魚は日を置いて熟成させると旨味が増します。それと引き換えに身のプリプリ感は減って柔らかくなりますが旨味は段違い。

これは魚が本来持っているATPというエネルギー源の成分が、旨味成分であるイノシン酸に変化するため。食べごろは魚によって異なりますが、だいたいの魚は一晩置くと確実に旨味が増しています。

とりあえず一晩寝かせてみよう

日本には「鮮度がいい=美味しい」というような信仰に近い食文化がありますが、ほとんどの魚の場合、刺身の旨みに関しては新鮮なほど物足りない感じる。鱗や内蔵を取るなどの下処理は当日のうちに済ませておいて、刺身として食べるなら一晩以上冷蔵庫で寝かすといいでしょう。

魚の身の熟成については詳しくまとめています。

魚種や締め方、その後の処理によって食べごろは異なるので、どの魚を何日寝かせれば最適なのかはまちまちです。いろいろ試して楽しみながら身につけましょう。

血の気が多いアジなどの赤身魚よりマダイなどの白身魚のほうが熟成にむいています。

釣った魚を刺身で食べられるのはいつまで?

熟成にも限度がある

熟成させるといっても限度があります。

長く放置すればいつか必ず腐りますし、食中毒のリスクも高まります。

じゃあ具体的に何日もつんだ?というと、魚にもよりますしその処理方法にもよりますので一概にいえません。最終的に自己責任、自分で判断するしかない。

適切に処理と保管をすれば3日ぐらいは全く問題なし

経験から目安とするなら、釣って締めてから3日ぐらいは全く問題ありません。

もちろん適切な下処理をしてから冷蔵庫で保管する前提で。それでお腹を壊したという経験は無し。脂が酸化して黄色くなってる状態だったら注意しましょう。

長く保存する必要があるなら冷凍するもひとつの選択。味は落ちますけど。その際はピチットシートを使うとより美味しく冷凍できます。

このピチットシート、干物を作るときにも使えるので魚料理には大変有能なツールです。 そう、干物だって自分で作れるんです。

魚の熟成は危険もはらんでいる

熟成は腐敗とのチキンレース

巷では長期間魚を寝かせる「熟成魚」ブームというものがあるようです。YouTubeなどでは目新しい魚の処理方法や血抜き方法が注目を集めていたりします。それを施せば1週間後でも刺身で食べられるとかなんとか。

しかし熟成は腐敗とのチキンレース。自分で試して自分でリスクを請け負うなら何日でも好きに熟成させればいいと思いますが、他人に食べさせるなら安易にやるものではないと思います。安易に取り入れて一週間以上寝かせるとか、私はとても真似できません。

釣れたてのぷりぷり食感が好きだっていい

熟成魚が売りのお店は、熟成する際に「内臓から脂がまわるから」という理由で、内臓をそのままにして熟成するお店もあるようです。なるほど理にかなっていますが、なかなかのチャレンジャーだなと思います。そこはプロの経験や知識がカバーしているのでしょう。

熟成ばかりもてはやされますが、私は釣れた当日のプリプリ食感もそれはそれで好きです。

これは好みの問題。魚のプリプリ感も濃厚な旨みも、自分で選択して食べられるのは釣り人ならではの贅沢な特権といえます。

釣ったその場で刺身にして食べるのってどうなの?

食中毒のリスクがあがる

熟成と正反対な、釣れたての魚をその場で刺身にして食べるというシチュエーション。

しかし、この釣りたての魚をその場でさばいて食べることは場合によってはリスクをはらんでいる行為といえます。それは食中毒のリスクです。

魚で食中毒になる主要な原因として、腸炎ビブリオによる食中毒、ヒスタミン中毒、寄生虫による食中毒が挙げられます。このうちヒスタミンは時間経過にともなって危険度が増すのでリスクは低くなります。寄生虫も時間経過で内蔵から身に移ることが多いので、新鮮ならリスクは低くなります。ゼロではありませんが。

真水が使えないならやめておいたほうがいい

しかし腸炎ビブリオは釣りたての魚の表皮に潜んでいる場合があります。例え新鮮であっても関係なし。ビブリオは水温が高い時期に活発になるので、特に夏場はリスクが高まります。

対策としては真水でしっかり洗うこと。そして早めに食べること。その条件が満たせないのなら釣ったその場で刺身にして食べるのは避けたほうがいい、というのが私の意見です。ただしこれもリスクをどう考えるかということなので、それを把握したうえで許容できるならどうぞお試しを。

釣った魚を刺身にするために必要な道具

最低限の包丁の腕は必要

調理スキルへの不安

自分で刺身を作るということに抵抗感を持つ原因。そのひとつは、これまでに書いた食中毒に対する不安だと思います。

もうひとつあるとすれば、刺身を作れるほどの調理スキルが自分にあるんだろうかという不安じゃないでしょうか?

さすがに「包丁を触ったことがないけど刺身カンタン!誰でもできますよ!」なんて言えません。やはり魚を三枚におろせるレベルのスキルは最低限必要です。そこまでは練習するなりして頑張りましょう。

とりあえず三徳包丁でもいいけど

刺身を作るんだから「刺身包丁」ってやつがあればいいんだろ?よっしゃ今すぐ買ってくる!

いやちょっと待って!

まずは出刃包丁の検討を

刺身包丁は刺身を作る最終過程でやっと有用になる包丁です。刺身を切り分けたりする仕上げ段階でようやく使うもの。あればもちろんいいけど、無くてもなんとかなる包丁です。必要と感じてから検討すればいいでしょう。

魚をさばくにおいて最も適しているのが「出刃包丁」。出刃包丁は厚みのある片刃の包丁です。とりあえず刃渡り15センチの出刃包丁があれば幅広く魚の処理に対応できます。まずは安いものでもいいので、魚料理をするなら手に入れることをおすすめします。

片方にしか刃がない包丁なので、左利きの人はかならず左用の出刃包丁をお選びください。

万能包丁でもいいけどしっかり研ごう

とはいえうちには普通の包丁、いわゆる三徳包丁とか文化包丁しかないって人も多いでしょうから、それを使ってもまずはいいかと。でもなるべく切れる包丁が必要。刃がなまっていたら砥石で研ぎ直しましょう。

いわゆる中砥石とよばれる粗さの砥石があればまずは大丈夫。

包丁というものは砥ぎながら使うもの。魚をさばくようになって実感しました。良く切れる包丁で作った刺身は、切れ味の悪いなまくら包丁で作った刺身よりずっと美味しいです。

いい包丁を買うより、まずは砥石を買って研ぎ方を覚える方が大事かもしれない。という視点で記事を書いていますのでこちらもどうぞ。

切れる包丁で作った刺身は味が違う

エッジが立った刺身は美味い

切断面がスパッときれいだと本当に刺身の味が違うんです。

子どものころに読んだ美味しんぼで「包丁の使い方で刺身の味が変わる」ってエピーソードを読んで「ほんまかいな?」とずっと思ってました。大人になるまで30年近く。美味しんぼってちょっと信じがたい内容もあるし。

しかし釣りを始めてから自分で刺身を作るようになり、ようやくそれが理解できるようになりました。切断面が綺麗で角がたった、エッジが綺麗な刺身は、グズグズな切り方の刺身よりずっと美味いのです。疑っててごめんよ、ジェフ。

なお、このエピーソードは美味しんぼの2巻に収録されています。

丁寧に処理してまずはチャレンジを!

刺身は意外と手軽なので恐がらずに是非やってみよう!というテーマで書きました。

どういうわけだか、煮たり焼いたり手間をかけた魚料理を食べない子どもたちも、刺身で出せば奪い合うように食べます。刺身は子供受けがいい。回転寿司で生魚を食べる機会が増えているから余計にその傾向が強いです。

しかし、処理が適当だと食中毒のリスクが高まるのも確か。抵抗力が低い子供が食べるならなおさらのこと。でも食中毒対策は難しいことじゃありません。面倒なだけ。

なるべく丁寧な魚の扱いを心がけて、安全に美味しく刺身を楽しみましょう!