アナゴはウナギと同じくまな板に釘みたいなやつを打ち付け固定してさばかないといけない。そんなイメージがあるはず。道具もテクニックもないから素人がさばくなんてとても無理だ。そう思うのも当然です。

しかし、ご家庭にあるごく一般的な調味料を使って処理をすれば、普通の魚と同じようにさばくことができます。釘みたいな「目打」も必要ありません。

目打ちをせずにアナゴの下処理をするには?

酢を使えば目打ち無しでさばける

目打ちに代わりに必要なもの。それはどこのご家庭にもある「酢」です。

なぜ酢があればアナゴがさばけるようになるのでしょうか?

通常は目打ちでの固定が必要になる

ぬめりが邪魔してさばけない

アナゴやウナギをさばくとき、通常は目打ちとよばれる釘のような器具を頭の部分に刺してから貫通させ、そのまま木のまな板に刺します。

目打ちをする理由は、そのままだとぬめりが強くててまな板の上に固定できないから。

実際に目打ちでの固定なしでやってみれば分かりますが、包丁の刃を入れるために手で押さえるとヌルっと滑って逃げてしまいます。もう死んでるのに。そして固定できない状態で包丁を使うのも危険。やっぱり素人がアナゴをさばくなんて無理では?

ヌルヌルを除去すれば普通にさばける

ぬめりを除去すればいい

発想を変えましょう。

さばく前にそのぬめりをなんとかすればいいんじゃないでしょうか?そうすれば滑ることなく、目打ちをしなくてもさばけるはずです。

熱湯でぬめりを凝固させる方法

アナゴのぬめりを取る方法として、熱湯をかけるというものがあります。

そもそもアナゴの処理方法として熱湯でぬめりを凝固させて取るという方法は一般的です。もちろんそれでヌメリとりはできますし、さばく前にその方法を選んでも問題ないと思います。しかしさばく前の魚に熱を通すのに抵抗があるので私はこの方法をつかいません。

酢を使えば熱を通さずぬめりを除去できる

酢を使ってぬめりを取る

そこで有用なのが酢を使ってぬめりを取る方法です。アナゴに限らずあらゆる魚のヌメリ取りに有効な方法です。

この「酢」を使ってアナゴのヌメリを攻略しましょう。

アナゴの毒について

それほど毒性が強いというわけではありませんが、アナゴのぬめりと血には毒が含まれています。毒性は低いにせよ知っておいて最低限の対処はしておくべき。初めてアナゴを扱うのならこちらの記事もご確認ください。

しっかり丁寧に血と粘液を取り除く処理をすれば刺身で食べることもできます。

酢を使ってアナゴのぬめり取りをする方法

酢を使ったぬめり取りの手順は以下の通りです。

- アナゴに酢をかける

- ぬめりが凝固するまで待つ

- 凝固したヌメリをこそぎ取る

ひとつずつみていきましょう。

アナゴに酢をかける

アナゴに酢を馴染ませる

ボウルなどにアナゴをいれてさっと水洗いしたのち、水を切ってから酢を注ぎましょう。

ひたひたにしなくても、アナゴの表面にまんべんなく酢がまわる程度で大丈夫です。軽くなじませてからしばらく放置。ボウルではなくビニール袋にいれてから酢でもんでもOK。酢も洗い物も減らせますね。

ぬめりが凝固するまで待つ

ぬめりが白く固まる

1分も経てばヌメリが凝固してアナゴの表面がどんどん白くなっていきます。こんな風に別の魚みたいに白くなります。

1分も置いておけば十分。

凝固したぬめりをこそげ取る

包丁でぬめりを削る

1匹ずつまな板の上などにアナゴを置き、包丁の刃先で白くなった部分をこそげとっていきましょう。簡単に取れるはずです。

白い膜が落ちてアナゴ本来のこげ茶色が見えてきたらヌメリが取れている証拠。白いところが無くなるようどんどんこそぎ取っていきましょう。

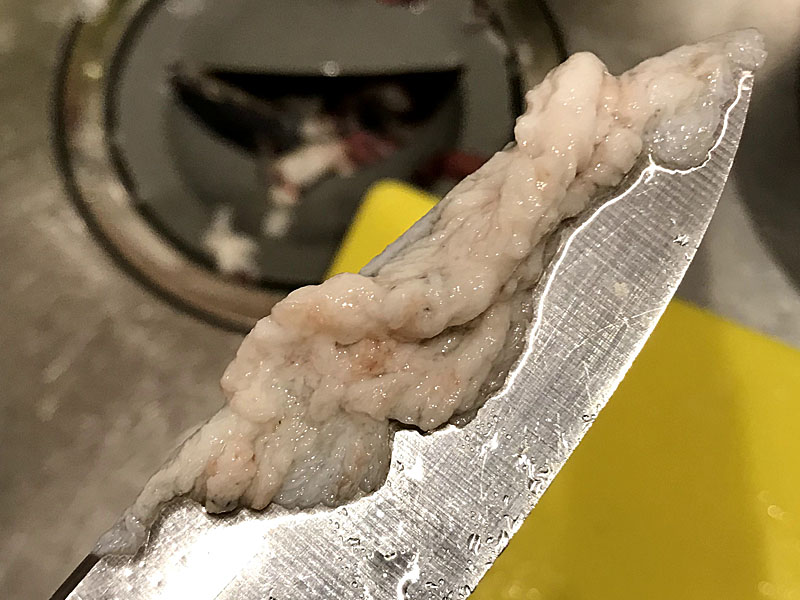

こちらは包丁についたヌメリの凝固物です。

触ってみると、まるで湯葉のような触感になっていてネバつきはありません。ぬめりがすっかり変質していることが分かります。おおよそ取れたらキッチンペーパーなどで水分を取り除きつつ、ヒレやヒレの根元などに残った白い膜も拭き取っていきます。

これでヌメリ取りは終わり。

ぬめりが取れているからこのまま調理に使える

通常のアナゴの処理は、ヌメリが付いたまま目打ちをつかってさばき、そのあとお湯でヌメリを凝固させてからこそぎ取ります。

しかし今回紹介する方法はもうすでにヌメリの処理が出来ているので、さばいたらそのまま調理に使えます。

アナゴのさばき方

ヌメリ取りができたアナゴは、食べやすいようにさばいていきましょう。

- 頭を落とす

- お腹を開く

- 内臓を取り除く

- 血合いを取り除く

- お腹側から開く

- 背骨をすき取る

さばくのが面倒ならぶつ切りで調理して、食べるときに骨から身を外すのも有りでしょう。でもやっぱりちゃんとさばいたほうが美味しくいただけます。

頭を落とす

アナゴの骨は柔らかい

胸ビレのうしろから刃を入れてアナゴの頭を落とします。

骨は柔らかいので簡単に切れるはず。

頭を使う場合は飲み込んだ針に注意

アナゴを煮アナゴにする場合、最初に頭と骨を使って出汁を取るレシピもありますので、そのレシピを再現したい場合は頭を残しておきましょう。

釣ったアナゴだと針を喉の奥に飲まれて針外しができず、仕方なく針をつけたままハリスを切る場合がよくあると思います。その場合は頭の部位に針が残っていることがあるので扱いを慎重に。

お腹を開く

肛門を探してお腹を割く

頭を落とせたらアナゴの肛門を探してください。分からなければ、お腹を押すとウンコ内容物が漏れ出てくる穴があるのですぐにわかるはず。

なるべく皮一枚をきるイメージ、なるべく内臓を傷つけないイメージで浅く刃を入れて、頭の方に向かって進めてください。

しっかり内臓を除去したいなら腹開きを

なおここではいわゆる「腹開き」でアナゴをさばいていきます。

背開きのほうが食べるときの見栄えや食感がいいのですが、ここでは出来るだけしっかりと内臓を処理したいので腹開きを選択しています。すいませんが、背開きの方法については割愛させていただきます。

内臓を取り除く

悪食なので内臓の匂いに注意

はい、お腹を開くことが出来ました。内臓を取り除いていきましょう。

このアナゴは釣ってから数時間後の新鮮な状態なので、しっかりとした形で内臓が残っています。胃袋にキビナゴが入っているのが確認できますね。タチウオ釣りのポイントで釣ったアナゴなので、釣り人が捨てたエサを食べたのでしょう。

このようにアナゴは死んだ魚の肉も食べる悪食です。そのため、そのとき食べているエサや消化具合によっては胃袋をやぶったとたんひどい悪臭が漏れ出てきますので、なるべく内臓は傷つけずに取り除くのがオススメ。

血合いを取り除く

背骨に張り付いた血合いを剥がす

あらかた内臓を取り除けたら、お腹のなかはすっからかん。と思いきや、まだ少しだけ内容物が残っています。

それが血合い。白い膜に覆われて背骨に張り付くように残っている血管のようなもの。

厳密にはこれも内臓で、その実は腎臓です。新鮮なアナゴだと背骨にしっかり張り付いているので、アジなどの青魚のように指先でこすったりしてもなかなか取れません。

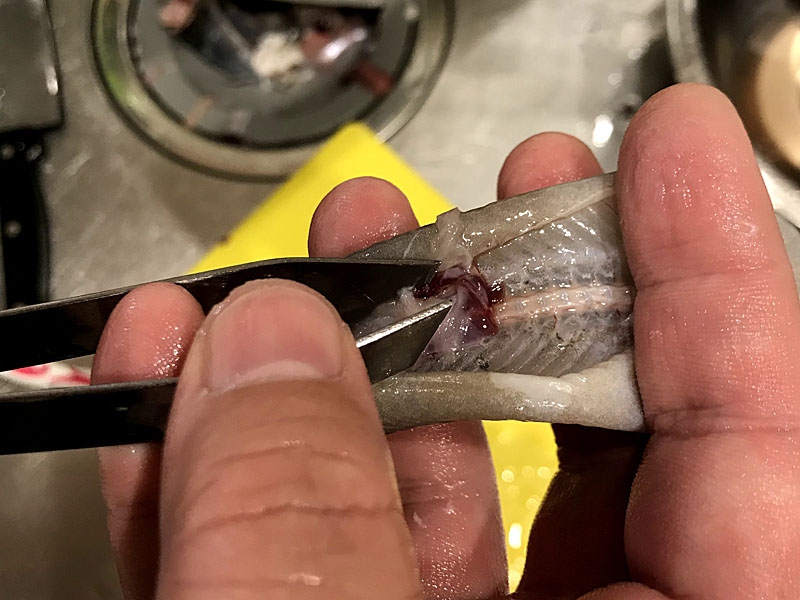

骨抜きを使えば綺麗に除去できる

そんな時は骨抜きの出番。骨抜きで血合いをつまんで引っ張れば、裂けるチーズのようにどんどん取れます。

血合いが取れたらこんな真っ白な身とまっすぐな背骨が現れます。

ほらキレイ。ここまでやれば完璧!

お腹側から開く

開きにしてみよう

内臓が取り除けたアナゴの身をおろしていきましょう。

そのまま包丁の刃を入れて大名おろしで三枚におろすのが簡単ですが、やっぱりアナゴといえば開きです。開くことを前提におろしていきましょう。

アナゴのお腹側を手前にしてアナゴを横に寝かせます。そしたら頭側から背骨の上に包丁の刃先を滑らせるように尾側に刃をすすめていきます。皮を切らないように寸止めで刃を入れつつ尾まで。

ちなみに私は左利きです。右利きの方は左右逆においてください。出刃包丁のような片刃の包丁は、右利き用と左利き用があるので自分に合ったものを選びましょう。

一回で開こうとせず、何度もなぞるように刃を入れていけば大丈夫です。うまくいけばこのように身を開くことができます。

ここまでくればあと一息!

背骨をすき取る

三角骨を意識する

仕上げに背骨を身から取り除きます。頭側の背骨の下に刃を入れて、刃先をやや上に向けつつ尾に向かってすき取るように刃をすすめます。

骨に身が残るけど気にしない

アナゴの背骨は三角骨と呼ばれる断面が三角形の骨。サヨリなど細長い魚によくある独特な形状です。

そのためうまくさばこうとしても身が骨に残ってしまいます。

でも自分で食べるんだし、今は気にしないでいきましょう。骨は骨で出汁を取るのに使ったり、素揚げすれば美味しい骨せんべいとして有効活用できます。

背骨がすきとれたらアナゴの下処理は完了。おつかれさまでした!

腹骨は無理に取らなくても大丈夫

なお、よほど大きなサイズでない限り、内臓周りにある肋骨、いわゆる腹骨は取らなくても大丈夫。細い骨なので、煮たり焼いたり揚げたりする調理ならほとんど気にならないレベルです。もちろん食感を気にするならすき取った方がベター。

ヒレの処理

厳密にやるならヒレも除去するべきなんですが、腹開きだとヒレを切りにくいので私は気にせずそのままです。酢でヌメリをこそげ取るときに予めキッチンペーパーなどで拭き取ってるし、これが原因で臭みを感じたこともないので。気になるならハサミで切り取りましょう。

切り分けて冷凍保存できる

必要に応じて調理しやすい大きさに身を切り分けておくと便利です。

すぐに調理できなくても、冷蔵庫に入れておけば数日は日持ちします。冷凍しても大丈夫。煮アナゴにしたりてんぷらにしたり鍋の具にしたり調理方法はさまざま。自分で釣ったアナゴなら美味しさもひとしおです。お楽しみください。

リリースせずに食べてみよう

ウナギをさばいてる映像を見ると、何年も修行した職人しかできない名人芸のように見えます。

とても素人ができない難易度が高い技のように。実際そうなんだろうと思います。そしてアナゴも同じように素人が手を出すもんじゃないと。

そんな先入観から、せっかくアナゴを釣ったのに自分でさばけないからとリリースした人もいるでしょう。

しかしこの記事で紹介したように、素人は素人なりの処理をすればいいのです。お客さんに出すわけでもないんだし多少見栄えが悪くても効率が悪くても気にする必要はありません。

そして自分で処理したアナゴは数倍増しで美味しい。アナゴはもともと美味しいのにさらに美味しく感じる。思いがけずアナゴが釣れたら、チャレンジしてみませんか?