魚のくさみにはいくつかの発生源があり、それを取り除くことで生臭さを抑えることができます。くさみの発生源を可能な限り取り除く下処理をすることで、より美味しく魚を食べることができるように。

しかし一筋縄では対処できないくさみの原因。それは魚の表皮にある「ぬめり」。

洗っても洗っても、こすってもこすっても一向にヌルヌルが取れない。まるで無限にヌルヌルが湧いてくるかのよう。何かいい方法はないのか?

そこで試してもらいたいアイテムが「酢」です。

魚のぬめり取りに酢が最適な理由

塩もぬめり取りの定番…だけど

塩は意外とぬめりが落ちない

ぬめり取りの定番としてよく知られているのは塩を使った処理。

塩を振りかけてこすればぬめりが落ちるとされています。確かにそのまま水で流すより確実にぬめりが落ちます。でも実際やってみると分かりますが、期待したほどの落ち具合ではないはず。根気が必要。

酢ならぬめりにもにおいにも対処できる

ごく一般的な酢で対処できる

そこで試してもらいたい身近なアイテム。それが今回使う酢なのです。

どこのご家庭にでも常備されているであろう、調味料としての酢です。皆さんのお家にもミツカンやタマノイの酢があるんじゃないでしょうか?

酢にもいろいろ種類がありますが、味付けに使うわけではないので安い穀物酢で構いません。

酢でぬめりが凝固する

魚のぬめりに酢をかけてしばらく置くと、ぬめりが凝固して魚の表面に白い膜をはった状態になります。その白い膜を包丁の刃先やスポンジなどで擦り落とせばぬめりが除去できるわけです。

もともと酢は魚の身の水分を抜いて締めると同時にくさみを取る効果もあります。しめ鯖には酢をつかいますよね。

酢を使えばぬめりもくさみも取れて一石二鳥。

でもそれじゃあ酢の風味が魚に移って酸っぱくなるのでは?という懸念があるかもしれません。でも魚をさばく前に、身が露出する前に酢をかけるぐらいなら影響なし。洗い流せば酢は落ちます。

もちろん、さばいたあと身に直接酢が触れるような状態だと身が白くなり酢の風味も移ってしまいますので、酢を使うなら必ずさばく前にやりましょう。

酢を使えば素人でもアナゴやウナギをさばける

ぬめりがある魚の代表格といえばウナギやアナゴ。これらの魚が持つ強力な粘液も酢を使えば凝固させることが出来ます。ぬめりさえ取れれば素人でも簡単にさばけるように。

目打ちを使わないアナゴのさばき方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

実際に酢でぬめり取りをやってみよう

ぬるぬる魚の代表格ニジマスを例に

それでは酢を使ったぬめり取りを実践してみましょう。

ここではぬめりが多い魚として代表的なニジマスを例に下処理をしていきたいと思います。

ニジマス釣りは観光地のアトラクションとしてよくありますし、専用の釣り堀、いわゆる管理釣り場でも釣れる代表的な魚です。釣り初心者が釣る「食べられる魚」として、淡水魚では最もメジャーな魚。

手でつかむのに苦労するほどぬめりが多い魚なので、今回のサンプルとしてうってつけ。

ウロコと汚れをしっかり落とす

ウロコの隙間にある汚れとぬめりも取れる

ぬめりを取る前に、まずはしっかりと丁寧にウロコを落とします。

ニジマスならペットボトルの蓋を使うと手軽で綺麗にウロコを取ることができます。流水をかけながら尾っぽから頭に向かってやさしくスライドさせてウロコを落としていきましょう。

ウロコの間にあるヌメリや汚れも生臭さの原因です。

なおペットボトルでのウロコ取りは、ヒレが柔らかくて棘がないニジマスのような魚じゃないとお勧めできません。気をつけないと怪我をするからです。

酢につける

表面にふりかけるだけ

いよいよ酢を使っていきます。

魚をボールやバットなどの容器に入れて酢を振りかけていきます。ビニール袋にいれて酢をかけてもいいですが、ヒレに棘があるような魚だと簡単に破れますのでご注意ください。

酢はそのままの原液をつかって問題ありません。薄めたりしないで濃いほうがぬめり取り効果が高いと思います。

便宜上「酢につける」と書きましたが、どっぷり漬けなくても構いません。表面にまんべんなくまぶす程度で数分置けばOK。

白くなったぬめりを擦り落とす

凝固したぬめりを包丁などでこそげとる

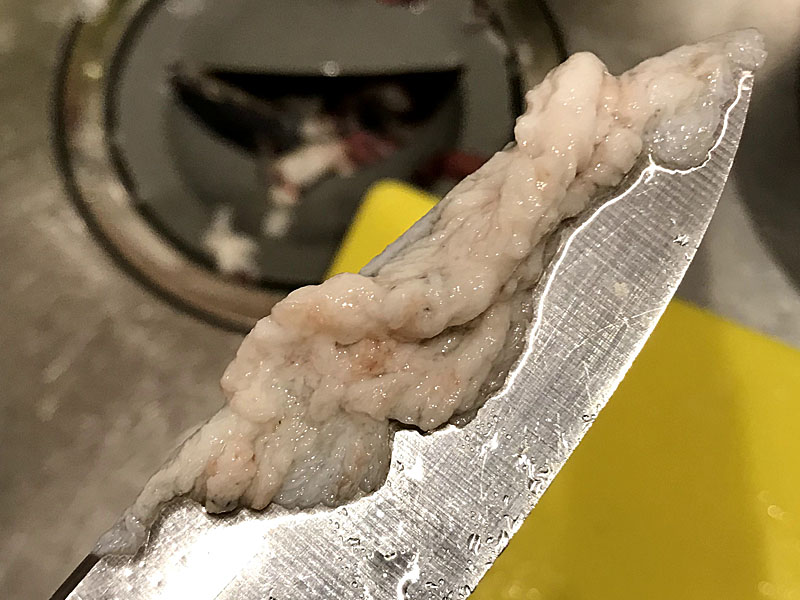

酢につけてしばらく経つと魚の表面に白い膜がはったようになります。

この膜はぬめりの成分が凝固したものです。

この時点でぬめりが取れるわけでないですが、ぬめりが可視化されたということになります。これを取り除けば同時にぬめりも取れる。包丁の刃先などでこそげ取っていきましょう。

こそげ取るのにそれなりの手間はかかってしまいますが、その分すっきり取れるはずです。

しっかり取るには根気が必要

なお、この酢でのぬめり取りを「魚のぬめりを一瞬で落とす」と紹介してるサイトがあります。

理解してもらってるとは思いますが、酢をかけて一瞬で落ちるわけがありません。魚のぬめりが溶けだすとも書いてますが、溶けるわけがなくむしろ固まります。一体何を見たのでしょうか?あと、トゲで怪我をするので指でこするのもおすすめしません。

あくまで凝固させて落としやすくするだけ。落とすにはそれなりに根気がいります。

ぬめりが固まった段階で、包丁ではなく流水をかけながらスポンジなどでこすり取るのもありです。私は100均で売ってるネット付きのスポンジが6個ぐらい入ったやつを魚料理用として幅広く使っています。汚れたら躊躇なく捨てられるから。

処理後の水分除去も重要

あらかた取り終えたら汚れを水で洗い流して、キッチンペーパーなどで水分をなるべく取り除きましょう。水分の除去はヌメリ取りにも鮮度保持にも大事な工程です。

そして表面を指で触ってみてください。完璧とは言えずとも、あれだけしつこかったぬめりの大部分が除去できているはずです。

水分を除去するだけでもぬめりは減らせる

どうしても気になるときだけ酢を使おう

酢を使うぬめり除去方法を紹介してきたのですが、積極的にはおすすめしません。

私自身、ここまで手をかけてぬめり除去することはめったにありません。アナゴなど、どうしてもぬめりを取らないと処理すら出来ない魚のときだけです。あとは釣った段階でどうしても臭みが気になるレベルの魚とか。

ではどうしているかというと、焼き魚や煮魚にするときはざっとこすり洗いする程度で、徹底的に除去するというレベルまではやりません。熱を加えたら気にならなくなるから。どうせ火を通すんだからという前提の料理は、熱湯をかけていわゆる霜ふりの処理もします。

キッチンペーパーでの水分除去だけでも効果は高い

熱を加えずに刺身にしたい場合は、出来る限り水分を除去するという方法も有効です。

表面の水分を取り除くだけで、大部分のぬめりが減らせます。キッチンペーパーなどを惜しみなくじゃんじゃん使って、魚の表面に残った水分を取り除くのです。

ケースバイケースで、手間や料理方法にあったぬめり取りの処理をしていきましょう。あくまでその方法の一つが酢ということです。知っておいて損はありません。

ぬめりとくさみを攻略して美味しく食べよう

私自身、酢を使う方法を知らないうちはぬめり取りに苦労しました。

流水をかけつつひたすらスポンジでゴシゴシこする方法を続けていましたが、酢の効果を知ってからはだいぶラクになったと思います。

せっかく自分で釣った魚。できる限り美味しく食べたいもの。なるべくラクな方法でぬめりを取るために「酢」をお試しください。