小イワシ、小サバ、サッパ、ボラ、アイゴなどは外道と呼ばれ、釣り人から歓迎されることが少ない魚。

そして同じく外道として扱われるスズメダイ。サビキ釣りの外道としてよく釣れますが、わざわざ持って帰って食べる人はほとんどいません。釣ったそばから捨てられる悲しい運命を背負った魚です。

でもスズメダイって実は美味しいんです。一度持ち帰って食べてみませんか?

スズメダイは骨が固いから食べにくいとされている

地方名「オセンゴロシ」が持つ意味

和歌山に伝わるオセンゴロシの伝承

スズメダイが嫌われる原因は「オセンゴロシ(お仙殺し)」という二つ名に隠されています。

なにやら物騒ですがスズメダイの特徴をよく表した名前といえます。和歌山にはそのもととなった伝承があるので意訳してみましょう。

昔々のこと。紀州のとある村にお仙というおなごがおったそうな。ある日お腹をすかせたお仙は魚を釣って食べたのじゃが、かわいそうなことにその魚の骨が喉に刺さり死んでしまいおった。それからというものその魚は”お仙殺し”と呼ばるようになり、村人にたいそう嫌われたそうな。

注:伝承をもとに独自脚色している点をご留意ください

オセンゴロシの伝承が現代まで残った結果、関西地方では今でもスズメダイのことを「オセン」と呼ぶ人がいます。

魚の骨はあなどれない

イサキにも同じような理由で「鍛冶屋殺し」という二つ名があり、共通するのは骨の硬さです。

魚の骨が喉に刺さったぐらいで死ぬわけあるかと思いますが、昔なら手の施しようもなかったこともあるでしょう。運が悪いと首を切開して手術になることすらあります。

小アジやイワシと同じ調理では食べにくい

とにかくスズメダイは骨が硬いから嫌われている。おまけにヒレも硬くて鋭い。

サビキ釣りでよく釣れるの魚なので、イワシやアジと一緒に丸揚げにしたけど骨が硬かったという感想もよく目にします。小さなイワシやアジだと油で揚げたらヒレも骨もサクサク食べられますが、スズメダイだとそうはいきません。

熱帯魚っぽい見た目で食欲がわかない

見た目や色が熱帯魚っぽいため先入観で「不味そう」と思い込まれている可能性も高い。

スズメダイの仲間は南方にいくほど種類が増えて色が綺麗なものも多いので水族館の定番になっていたりします。ニモでお馴染みのカクレクマノミもスズメダイ科に属する魚。

また、小さくて食べられる部分の歩留まりが悪いというのも敬遠される理由です。小さくて処理が面倒なのに食べるところが少ない。そりゃ嫌われて当然です。

調理方法が確立されている地方がある

福岡名物「あぶってかも」

内蔵もウロコもついたまま塩焼きにする

そんなスズメダイですが、地方によっては郷土料理として食べられている例がわずかながらあります。

もっとも有名なのは福岡の「あぶってかも」。内臓もウロコも処理していないスズメダイを丸ごと塩焼きにして食べるそうです。ワイルドだ福岡。

大阪では韓国系料理の食材として使われている

大阪でも知られざるメニュー

もう一箇所スズメダイが食べられているとされるのが地方が大阪。「大阪府民だけど食べたことないよ?」という人がほとんどだと思います。50年近く大阪に住んでいる私もそうです。

韓国系の方が食べるそうで、大阪といえど生野区あたりだけの限られた狭い食文化だと推測されます。未確認ですが、鶴橋あたりの本格的なお店に行けばメニューにあるのかもしれません。

この他の地域には流通すらしていないようです。

初夏は脂がのって美味しい魚になる

春から初夏の旬は脂のりが最高

夏以降は味が落ちる可能性がある

スズメダイを食べて「不味い」という感想を持った人。ちょっと思い出してみてください。それを食べたのは夏以降じゃなかったですか?

スズメダイは明確に旬があってそれは春から初夏。夏に産卵をするので、春から初夏は産卵をひかえて体に脂肪を蓄える時期です。どの魚もそうですが、産卵前の魚は脂がのっていて美味い。逆に産卵直後はげっそり痩せて不味い。そこから回復したらまた美味い。スズメダイも例外ではありません。

ゴールデンウィークの時期は美味い

ゴールデンウィークあたりに釣り上げたスズメダイを捌こうとすると、脂で手がすべって扱いづらく感じるほど脂がのっています。先ほど紹介した福岡の「あぶってかも」も、脂が多いスズメダイを焼いて自身の脂で揚がったような状態になるから食べやすいらしい。

ゴールデンウィークから梅雨ぐらいまでの初夏。スズメダイを食べるならこの時期です。

タイと名がつくが鯛ではない

由来は群れでエサをついばむ様子から

スズメダイ。漢字で書くとそのまま「雀鯛」です。

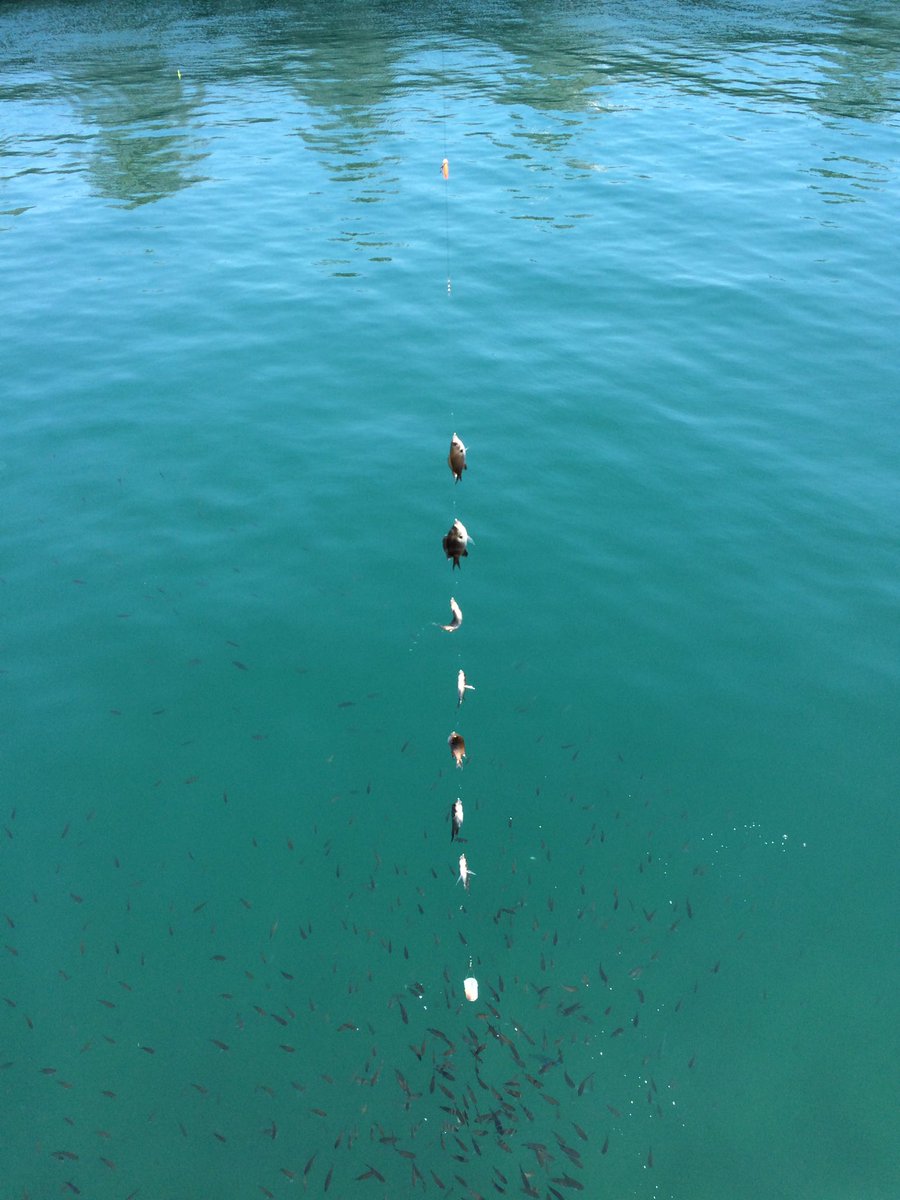

小ぶりな体と撒き餌をしたらスズメのごとく群れが集まって餌をついばむ姿から「雀」の名がついたと思われます。実際、アミエビを撒くとスズメのように集まってあっという間にたいらげてしまいます。

そして「鯛」。

スズメダイは鯛とは縁もゆかりもないまったく違う種類です。なんとなく形が鯛に似てるから「~ダイ」と呼ばれている魚は意外と多く、スズメダイもそのひとつに過ぎません。だから鯛に似た味かといえばそんなことはなく。でも美味いんです。

スズメダイを食べてみよう

韓国風に調理をしてみる

スズメダイを素材にしたレシピはほとんどない

ではどうやって食べるのか?先ほども書いたように一般流通している魚ではないので、レシピらしいレシピを見つけるのが困難です。

背ごしにしてチャリフェで食べる

先に「大阪の韓国系の人が食べる」と書きましたが、それにならって韓国料理風に調理したいと思います。背ごしという切り方をして韓国風の味付けをし、スズメダイを生の状態で食べる料理です。

料理名を「チャリフェ」というそうです。

しかし詳しいレシピは見つけられなかったので、これから紹介するレシピは私がネットで集めた断片的な情報を組み合わせてできたレシピです。間違っているところがあるかもしれません。それを前提にしてご参考に。

スズメダイの下処理とさばき方

調理の前にスズメダイの基本的な下処理方法を解説します。

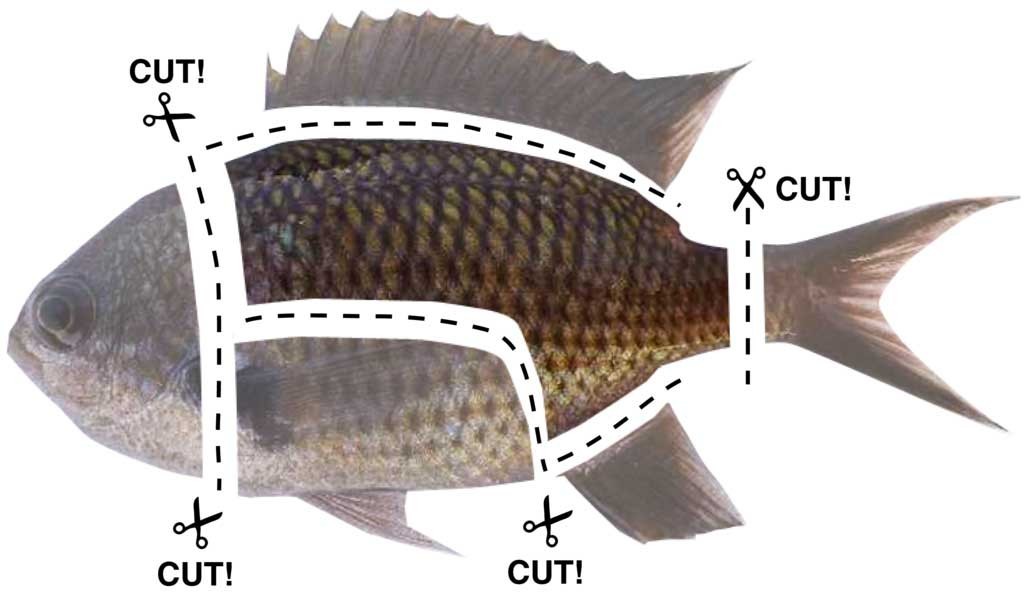

まずは処理の全体像を把握しよう

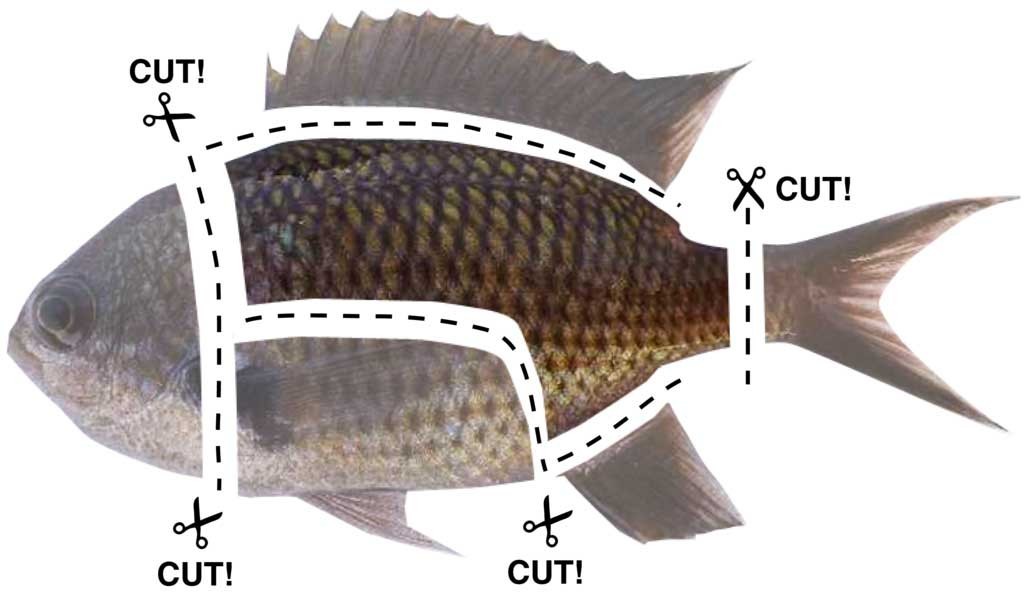

小さい魚ですが、ヒレや骨が固いので丁寧に下処理をする必要があります。まずは食べられない部位をカットするところから始めましょう。除外する部分を把握するため図にしました。

食べられない部位をカットしていこう

キッチンバサミでヒレを処理

まずは各ヒレをキッチンバサミで切り取ります。

骨が硬けりゃヒレも硬いのがスズメダイ。特に背ビレと腹ビレが鋭利で、うっかりすると手に刺さります。調理中にケガをしないよう最初に片づけてしまいましょう。

ウロコを処理

次にウロコを丁寧に落としてください。ウロコ取りか小さめの包丁を使うといいでしょう。

最終的に皮付きのまま生で食べるので、ウロコがついていると食感が悪くなります。胸ビレのあたりのウロコは後で身ごと取り除くので適当で構いません。

頭を落とす処理

続いて頭を落とします。これもキッチンバサミでもできますが、慣れていれば包丁を使うほうがいいでしょう。

腹骨を処理

内臓周りの腹骨も硬いので思い切ってその部分も皮ごと除去しちゃいましょう。腹腔の構造上、アジみたいに腹骨だけきれいにすき切るというのはなかなか難しいです。大胆にやりましょう。

可食部はわずか

おおよそ下処理が完了しました。除外する部分の図を再掲します。

残った身はわずか。なんたる歩留まりの悪さ。やはりこの歩留まりの悪さも敬遠される理由のひとつでしょう。実際の写真を見てもらえれば食べるところの少なさが伝わるはず。

スズメダイのチャリフェのレシピ

韓国唐辛子酢味噌を作る

チャリフェを大まかに言うと生のスズメダイを韓国唐辛子酢味噌で和える料理です。韓国唐辛子酢味噌は別名「チョ・コチュジャン」というそうです。まずはこれを作りましょう。

韓国唐辛子酢味噌の材料と作り方は以下の通り。

韓国唐辛子酢味噌の材料

韓国料理なのでコチュジャンを使います。そのほかはポピュラーな調味料なのでお家にあるんじゃないでしょうか?

- コチュジャン…大さじ2

- 砂糖…大さじ1

- しょうゆ…小さじ1

- 酢…大さじ1

- すりゴマ…大さじ2

- ごま油…小さじ2

韓国唐辛子酢味噌の作り方

作り方は先ほどの調味料を混ぜるだけ。

- コチュジャンに砂糖を加える

- しょうゆを加える

- 酢を加える

- すりゴマを加える

- コクをつけるためにごま油を加えて完成

辛いのが苦手な人はコチュジャンの量を調整しましょう。上の材料以外に必要なのはスズメダイのみですが、付け合わせ的にキュウリや葉物野菜があればなお良し。

続いてスズメダイを処理していきましょう。

身を背ごしにする

骨ごと身を薄切りにする

まずはスズメダイを3枚におろす…必要はありません。皮を剥く…必要もありません。

今回は背ごしにします。背ごしというのは言い換えれば薄いぶつ切りです。皮と中骨ごと身をぶつ切りにしていきましょう。

厚さは2~3mmというところで中骨ごと薄く輪切りにします。こんな感じ。

中骨ごとジャキッ、ジャキッと切ってください。

骨の風味も楽しむ

中骨は食べるときどうするのかって?食べるんですそのまま。

意外と中骨は柔らかく歯で噛めばサクッとつぶれる新食感。ここにも旨みがあるので噛みしめてください。皮も同様に旨味があります。

【番外編】大きいスズメダイは皮を炙って刺し身に

小魚の中では抜群に刺身が美味い魚

あとは韓国唐辛子酢味噌と和えればチャリフェが完成ですが、ここでちょっと寄り道します。

15cmほどになるとスズメダイとしては大きめの個体。これぐらいになるとさすがに中骨が固く背ごしで食べるのはちょっときついので、3枚におろして刺身で食べるのがオススメです。

取れる身は少ないですが誇張など無く美味いです。防波堤から手軽に釣れる小魚の中では最上級に脂がのっていて誰しもが美味いと感じる刺身です。

皮を炙るとさらに美味い

皮も美味い魚です。バーナーがあるなら皮つきで表面を炙ってください。バーナーで炙るとこんな風に皮が縮んでじわっと脂が浮き出てきます。

時期さえあえば小魚とは思えないほどの脂のりできっと驚くはず。ここまで脂がのってる小魚はなかなか思いつかない。ハタハタぐらいかな?脂のりがいいということはつまり味も濃厚だということ。

このままわさび醤油で食べちゃってください!醤油の表面に脂が浮いてくるのが分かると思います。

バーナーはマストアイテム

なおバーナーはこの新富士バーナーがコストパフォーマンス抜群でおすすめです。

百均でも手に入る市販のカセットコンロ用ガスボンベが使えるのでお手軽。バーナーがあれば魚以外でも料理の幅が広がりますし、バーベキューの火起こしなんかにも使えて便利です。

ガス関連機器は信頼できるメーカー製のものを買いましょう。Amazonでよくみる謎の中華メーカーのバーナーは安全性に不安が残ります。

脇道にそれましたが、ふたたびチェリフェの調理に戻りましょう。

氷水で身を締める

氷水で余計な脂をおとす

背ごしにした身をキンキンに冷えた氷水で締めます。

ザルにいれて氷水につけるといいでしょう。身が締まって断面が白くなります。締める時間は1分ほどあれば十分。

このとき、旬のスズメダイであれば白く固まった脂が浮いてきます。こんな小さい身にこれほど脂があったのかと驚くほど。この工程で余分な脂や臭みが落とせます。

水分はしっかり除去する

氷水から上げた身はザルにあげてからキッチンペーパーに包んで絞るなどして、しっかり水分を取り除いてください。

韓国唐辛子酢味噌に和える

材料を和える

先に用意しておいた韓国唐辛子酢味噌と氷で締めたスズメダイの背ごしを和えます。あればキュウリの千切りなども混ぜましょう。 ダイコンや大葉でもいいかも。

和え終わったら完成です。スズメダイの処理は面倒ですが、調理自体はかんたんでした。

暑い時期にぴったりの味わい

寝かせるとさらに美味い

酢の作用で骨が柔らかくなるので冷蔵庫で寝かせるとより美味しく食べられます。冷たい料理なのでガラス食器に入れると雰囲気がでます。

箸休めに最高なおかず

メインの料理という立ち位置にはなれないかもしれませんが、箸休めにちょうどいいおかずです。スズメダイってこんなに旨みと脂がある魚だったのかと驚くかもしれません。白ご飯にも合います。

しっかり中骨を噛み締めて食べましょう。骨せんべいを食べれば分かるように魚の骨は本来旨みがあって美味しいものなのです。

とはいえやはり骨が硬い魚には違いないので、中骨以外の小骨が残っているようだったらそれは丁寧に除去してください。あなたが「令和のお仙」にならないために。

スズメダイは本当に美味しい

もしあなたが釣り初心者で、周りにいたベテランっぽい釣り人にスズメダイの食べ方を尋ねたなら「そんな魚食べられないよ」と言われる可能性が高いでしょう。

しかしこの記事で書いたようにスズメダイは美味しい魚です。処理が面倒なわりに食べられる部分が少ないけど美味しい魚なんです。面倒な処理をする価値はあります。

初夏の時期、堤防でスズメダイが釣れたのならぜひ試してみてください!きっと私が書いたことに納得できるはず。