釣りをきっかけに料理に目覚めた結果、必ず欲しくなるのがマイ包丁。

魚をさばくのであれば出刃包丁と刺身包丁があれば事足ります。上を見るときりがないので、予算を決めたうえでまずはそれに合ったものを買えばいいと思います。

でも留意しておかないといけないのが利き腕の問題。世の中の包丁は基本的に右利き用に作られており、左利きは左利き用の包丁を選ばないといけません。その理由とは?

出刃包丁に右利き用と左利き用があるのはなぜか?

出刃包丁は片刃の包丁

魚をさばくならます出刃包丁を

魚をさばくのに最も適している包丁は出刃包丁です。刺身包丁は出刃包丁に慣れてから用意しても遅くありません。まずは出刃包丁を検討しましょう。

片刃包丁は利き手に合わせる必要がある

一般的な台所包丁との違いは片刃の包丁であること。文化包丁とか万能包丁と呼ばれる包丁のほとんどは両側に刃が付いた両刃包丁ですが、出刃包丁はが片側にだけ刃がついた片刃包丁です。

この刃が左右どちらについているかによって、利き手による使い心地が大きく変わるのです。

右利き用の出刃包丁を使った場合

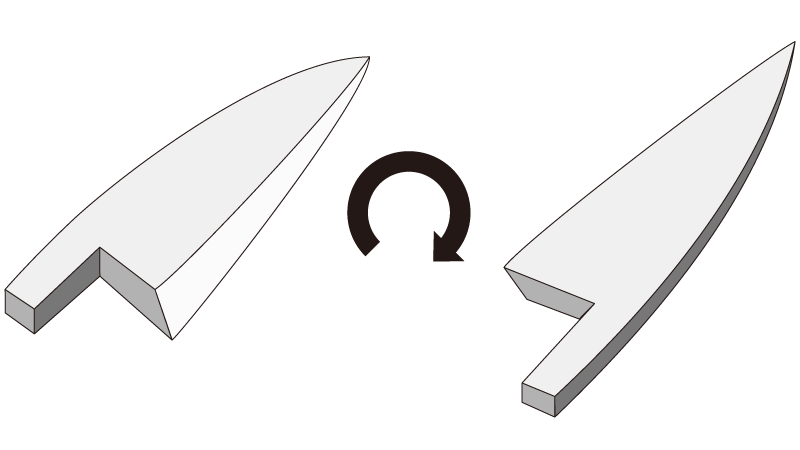

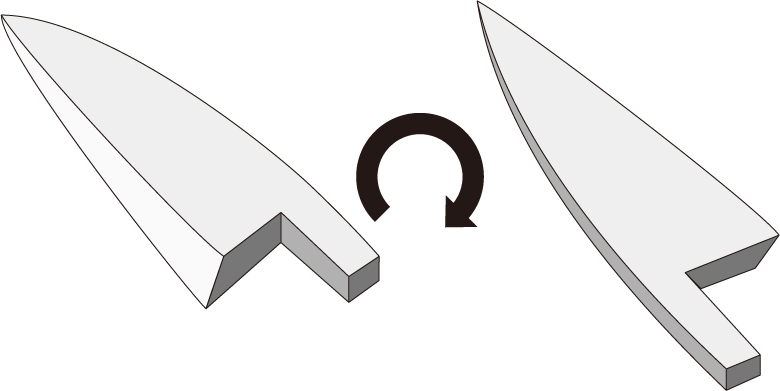

ザックリとデフォルメしたうえ、柄を省略した右利き用の出刃包丁がこちらです。

通常の出刃包丁の多くは、商品写真で右に刃先を向けて刃が見える状態で撮影されていると思います。実際使うときは右手に持って左方向に刃を進めますので180度クルリンパします。

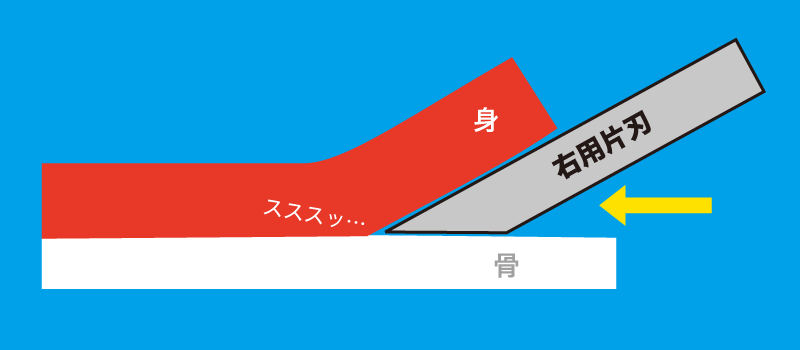

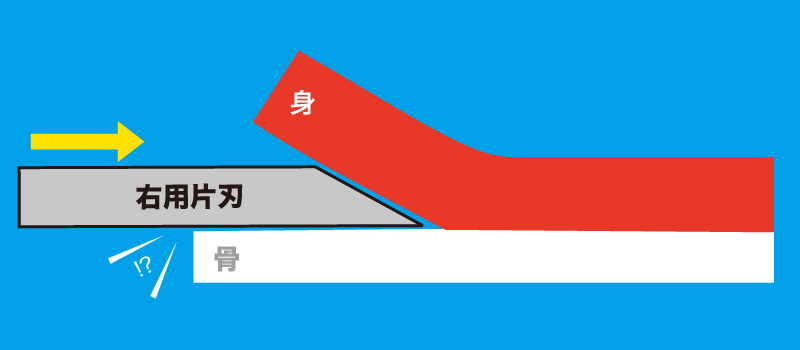

右利きが右利き用の出刃包丁で魚をおろした場合

ではこの包丁で魚をおろしてみましょう。なお、以降のイラストで菱餅のように見えるものは赤身の魚ということでご理解ください。

刃の角度に合わせて包丁を持ち、左に切り進めていきます。骨から身を削ぎ取るように切れるはずです。これが右利き用の出刃包丁を右手で使う場合。

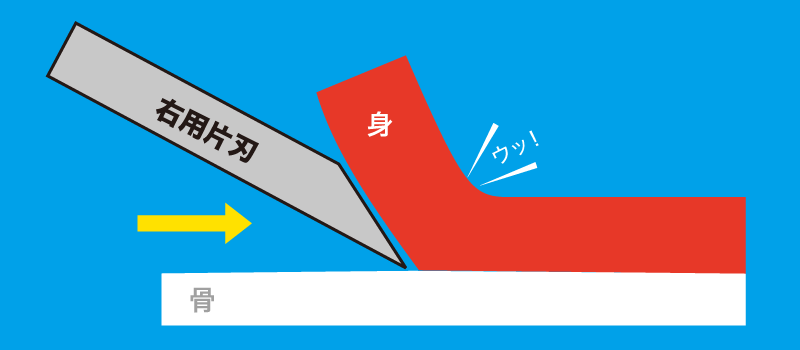

左利きが右利き用の出刃包丁で魚をおろした場合

ではこの右利き用の出刃包丁を左手に持ち替えて同様に魚をおろしてみましょう。右手のときと同じ角度で包丁を持って右に切り進めていきます。

右手で持ったときより刃の角度が付いてしまうので、身を削ぎ取るというより無理矢理はがし取る感じになります。おやおや、身がつぶれそうで悶絶していますね(心の声を聞きましょう)。これでは身がグズグズになってしまいます。

そこで私はひらめきました。角度を右手のときと同じような鋭角にするなら刃をペタッと寝かせればいいのでは?こんな風に。

上手くいくと思いきや、これだと刃と骨の接地面積が大きいのでスムーズに刃を進められません。魚の皮を包丁で剥ぐときに刃を寝かせて行なう”外引き”というテクニックではこのように刃を進めますが、身をおろすのには向いてない。

絶対無理というわけではないけど、やっぱり右利き用の出刃包丁を左手で使うのは色々と問題が出てきそうです。

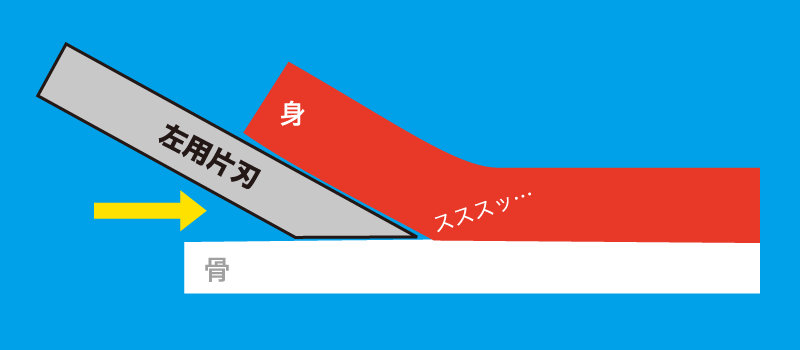

左利き用の出刃包丁を左手で使うとどうなるか

やっぱり左利きは左利き用の出刃包丁を左手で使えばベストパフォーマンスを発揮できるはず。だからこそ左利き用の包丁が存在しているのだ。

ということでこちらが左利き用の出刃包丁になります。こちらも切る時は刃を180度クルリンパ。

左利きが左利き用の出刃包丁で魚をおろした場合

同様の角度で包丁を持ち、右に刃を進めていきましょう。

これなら刃の接地面積も少ないし鋭角に刃が入る。ということはスムーズに切れる!そう!これでいいんだ!やっぱり左利きは左利き用の出刃包丁を使うべきだ。

というわけで出刃包丁をはじめとする和包丁、つまり片刃包丁を使う場合は利き手に合わせた側に刃がついている必要があるのです。左利き専用の包丁が必要な理由をご理解いただけただでしょうか?

初めての左利き用の包丁として選んだのはこの一本!

左利き用は選択肢が少なくて高い

左利き用包丁の必要性が理解できたところで、改めて主要ECサイトで「左用」「左利き」などのキーワードで包丁を探します。なるほど確かに左用と謳った商品があるし刃のつき方が逆なのが分かります。

しかし右用に比べると圧倒的に選択肢が少ない。サイズバリエーションもほとんどない。そしてちょっと高い。これって”左利き用商品あるある”で、左利きとして生きてきた人には慣れっこではあると思います。

選んだのは貝印の「関孫六 碧寿 出刃 (左用) 150mm」

そんな中、メーカー品で一番リーズナブルなこの左利き用出刃包丁がこれ。

貝印の関孫六。

右用より500円ほど高いけどお手ごろ。包丁としては安い部類ですが貝印(KAI)は刃物の一流メーカーだし問題ないでしょう。ほんとはもうちょっと刃渡りが短い100mmぐらいの鯵切りとか小出刃が欲しいところだけど仕方がない。たった500円差で左用が用意されてるだけ有り難いと考えよう。

同じシリーズで左用の刺身包丁もあります。

出刃包丁と刺身包丁があればたいがいの魚処理は事足りるはず。余裕ができたらこれも検討しましょう。

めっちゃ切れる!小魚処理の効率アップ!

これが左利き用出刃包丁だ!

届いたら早速パッケージを開封。危険防止のためかすごく開けにくいパッケージになっています。キッチンバサミで無理矢理パッケージを切り取ってこじあけました。

取り出してしばし眺めます。右利き用に慣れた人には違和感があるかもしれませんね。

開封したてのような体で書いてますが、この写真の包丁にはウロコが付いちゃってます。それもそのはずこれは1回使用した後です。小アジのウロコがついてます。

柄は木ではなく樹脂製です。木だとカビを生やす可能性があるのでこれはこれでメリットといえます。今まで使っていた三徳包丁とは違って刃にずっしりとした重量感があります。

刃の材質はステンレス

刃は「モリブデンバナジウム鋼」というものが素材として利用されています。これは医療用のメスにも使われている素材らしいのですが、ぶっちゃけ包丁の素材としては一番安い部類。

3,000円程度の入門用出刃包丁なのでいわゆる”ハガネ”タイプではなく”ステンレス”タイプの素材。ステンレスなのでもちろん錆びにくいのがメリット。

デメリットはハガネに比べると切れ味が劣るのと、硬いので研ぎににくいということがあるらしいのですが、これは両方使わないと実感できないんじゃないかと思われます。私にはまだ分かりません。研ぎにくいとされていますが、問題なく研げてますし。

釣竿やリールと同じように上のグレードを追いかけていくとキリがないので、今の私にはこれぐらいのグレードが丁度いいのではないでしょうか。物足りなくなったらステップアップすればいい。これはそこに至るまでの基準となる包丁になるでしょう。

実際にアジとサバをさばいてみる

商品が届いた数日後に神戸周辺へサビキ釣行。

なかなか群れの密度が高く、10センチ未満の豆アジ、それよりちょっと大きい小アジ、25センチぐらいの中サバ。これらが大漁で3桁越え。

アジとサバは魚をさばくということにおいて基本中の基本だから、この包丁で最初にさばくのにうってつけでしょう。やってみよう。

大き目のサバも力いらずでラクラク

最初はサバから。

こないだまで15センチもない小サバだったのにもう25センチ程度。どう料理するかは置いといてとりあえず三枚におろして冷凍しておこう。

まずは頭を落とします。サイズが大きくなったんで中骨も太く硬くなってるけど、この包丁ならストンと落ちる。

続いて背中から刃先を入れて三枚おろし。刃先がスッと身に入ります。安物三徳包丁だとこれができなかったので切れ目ができるまでギコギコやってましたが、さすが出刃包丁です。力を入れずに三枚おろしができました。

小アジの刺身もきちんと処理できる

続いて小アジ。

ちょうどiPhone5sと同じぐらいの大きさだったので12~13センチってとこですかね。これは刺身でいただきたいと思います。

頭を落としてお腹をキレイにする過程までは三徳包丁とたいして使い勝手は違わない感じ。

続いて三枚おろしというか大名おろしで身を骨から外していきましょう。頭側からスッと包丁が入って骨から身をそぎ取るような感じで真っ直ぐスイっと刃が進みます。なるほどこの重量感は安定感にも繋がるのか。重いけど軽い、そんな感じ。

三徳包丁では難しかった腹骨のすきとり処理もこの出刃包丁なら可能でした。三徳包丁に比べて刃先が薄いからできるのでしょう。

以前のブログで小アジの刺身は大変だからおすすめしないと書きましたが撤回します。

ちゃんとした包丁なら出来ます!まあ小さいし数もそろえる必要があるので大変なことに変わりはないですが、それに報いる美味さがあります。アジは小さくともアジの味。刺身にしてから冷蔵庫でキンっと冷やしてビールと一緒にいただくと最高です!ああ、また食いてえ。

追記(16/09/07):

というわけで勢い余って記事にしました。

もっと早く買っておけばよかった

うん、いいな出刃包丁。もっと早くから導入しておくべきでした。

たかが小魚に出刃包丁なんて必要か?と思ってたけど、ラクに使えるから結果として作業の効率化、時間の短縮に繋がりました。味オンチだからよく分からないけど、切れ味がよければ断面も綺麗で味もいいはず。数をこなす小魚だからこそ、それを美味しく味わうにはちゃんとした道具が必要かもしれない。

砥石も必須です!

包丁は切れ味が落ちたらその都度砥いで使うものです。と、出刃包丁を使うようになってから痛感しました。砥ぐには砥石が必要。

砥石で研ぐなんて大げさなと思うかもしれませんが、カッターナイフだって切れなくなったら刃を折って尖らせてから使うでしょ?いっしょですよ。

三徳包丁にはスティック型のシャープナーを使ってたけどちゃんと砥石で砥ぐべきだと思い、この砥石を購入しました。

砥石を使うのは初めてだし身近な人が使っているのも見たことがなかったので自分が上手く砥げるものかと不安でしたが、それなりにちゃんとした切れ味のある包丁に仕上がりました。包丁研ぎの解説には必ずセオリーとして書かれていますが、刃と砥石の角度を一定に保つのが大事ですね。

調子にのって元々使っていたなまくら三徳包丁を砥いでみたら切れるのなんの。もしかして出刃包丁いらなかったんじゃないかと思うぐらい。いや今までが切れなさ過ぎたのか。当たり前のことだったのかもしれないけど、包丁って砥ぎながら使うもんなんだな。

包丁を研ぐという作業は精神を集中させる作業で、砥いでいると不思議と心が落ち着いてきます。メンタル的にもいいかもしれない。

ノンウォッシュのジーンズを履きながら色落ちさせて育てていくみたいに、包丁も自分で砥ぐにつれ自分なりの刃がついてきてだんだん愛着が湧いてきました。

左利きと釣り

頑張ろう左利き

曲がりなりに2年ほど魚料理をしてきましたが、左利きの包丁があることを恥ずかしながらつい最近知ったので記事にまとめてみました。案外知らない人多いんじゃないでしょうか?

左利きの包丁があるとは知らずに右利き用の包丁を使っていて扱いにくさを感じてる左利きの人、今から魚料理を始めようとしている左利きの人、左利きの人に包丁のプレゼントを検討している人。そんな方々への参考になればと思います。

冒頭でも書きましたけど、ほんと左利きって子供の頃から地味に苦労してるんですよ。根本的に困るわけではなく、工夫でその場をしのげる地味な困難だから気づいてもらいにくい。左利きの皆さん、これからも共に小さな壁を乗り越えていきましょう。

リールを巻くのはどっち?竿を持つのは?

釣りで利き手というと、どっちの手で竿を持つとか、どっちの手でリールのハンドルを回すとかいう話題がでてきます。これに関しては皆さん結構こだわりがあって意見がぶつかるという場面をネット上で何回か見てきました。慣れて快適ならどっちでもいいんじゃない?というのが個人的なスタンスです。

ちなみに私は竿を左手で操作してリールは右巻きです。スピニングリールだろうが両軸リールだろうが右巻き。竿さばききが肝心だから利き手ですべきとかいうことじゃなくて成り行きで自然とそうなってました。

だってほら、店頭に並んでるリールってどういうわけだかほとんど右ハンドルに設定されてるじゃないですか?多くのリールは左右どっちでも付け替えられる仕様なのにも関わらず。なので何も考えずに子供の頃から右ハンドルでした。なんでそうなってるんでしょうね?