激しい腹痛をともなう寄生虫アニサキスによる食中毒。

対策のひとつに「目視で探して取り除く」という方法があります。小さく半透明なため素人では判別が困難ですが、体がブラックライトに反応して光るという知見が知られるようになりました。これにより個人レベルでも発見率を上げることが可能となったのです。

しかしブラックライトなら何でもいいわけではありません。その理由とは?

この記事は一般社団法人大日本水産会の「平成30年度 第1回国産水産物流通促進事業セミナーアニサキスを中心とした食中毒対応~正しい知識でリスクを低減し、魚食文化を守る~」の資料を参考に構成しています

おすすめはハピソンのアニサキスライト

アニサキス検出には波長365nmの紫外線が効果的

この記事は「波長365nmの紫外線がアニサキス検出に効果的」であることを前提に、実際にアニサキスを検出している写真を交えて解説します。

のちほど改めて解説しますが、アニサキス対策としておすすめするブラックライトを冒頭で紹介しておきます。

”本家”ハピソンのアニサキスライト

まずはハピソンから発売されているアニサキスライト。

アニサキス対策専用のブラックライトとして発売された、現状ではこのジャンルのデファクトスタンダードといえる製品。水洗いできる防水性能と検出力が上がる強い光量が強み。品質と信頼性の両方を兼ね備えた、2026年現在では最良の選択です。

2024年には待望のUSB充電式が登場しました。

Amazonなどで「アニサキスライト」と名乗って売られているライトがたくさんありますが、それを名乗っていいのはハピソン製品だけです。

アニサキスライトの代用になる安いブラックライト

たかだかブラックライトに4,000円以上出すのはもったいない。そんな酷使するつもりもないし。

そんなあなたにはアニサキスライトの代用として十分な性能を持った2,000円前後のブラックライトをおすすめします。波長365nmである程度の光量があれば問題なく使えます。

この記事に掲載している青白く光るアニサキスは全てこのalonefireのライトで検出しました。

以降の記事では、ブラックライトによるアニサキス対策について詳しく説明していきます。なぜアニサキスライトのような波長365nmの紫外線が有効なのか実例を見ながら理解することができます。

アニサキス食中毒について知っておく

ブラックライトでのアニサキス対策を行うにはアニサキス食中毒に対しての基本的な知識を知っておく必要があります。知識をつければアニサキスの発見率が上がります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。ブラックライトの照射を含む、釣った魚を刺身で食べるための情報をまとめています。

365nmの波長をもったブラックライトが有効な理由

アニサキスはブラックライトで光る

ブラックライトでアニサキスを照らすとアニサキスの体が光る。だからアニサキスを発見できる確率が高くなる。これがブラックライトによる効果と対策。

ではブラックライトと名のつくライトならなんでもいいというわけではなく、365nmの波長をもつ紫外線を照射できることがポイントとなります。

実際に照らして光らせてみよう

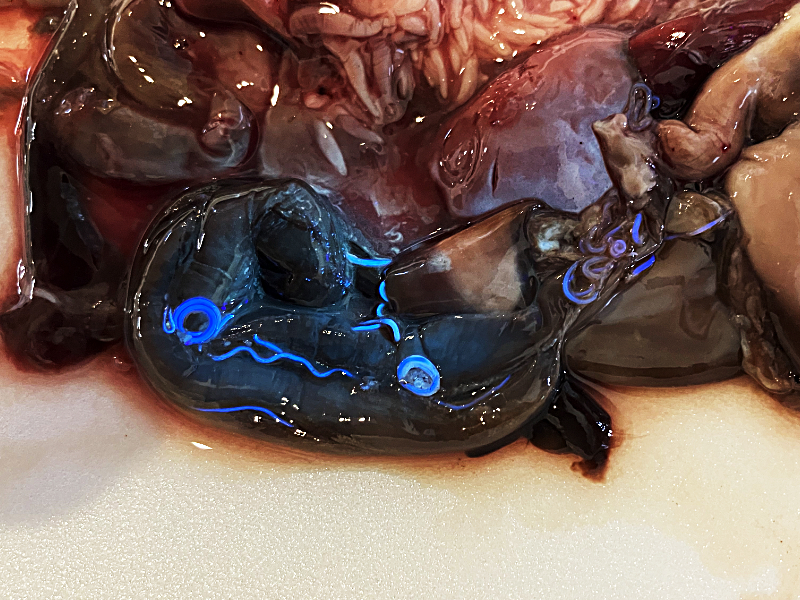

まずは論より証拠。波長365nmのブラックライトで光るアニサキスをご覧ください。

気持ち悪いので閲覧注意…なんて気配りはしません。クリックでモザイク解除とかしません。無修正[uncensored]です。しっかり向き合ってください。

これはサバの内臓、厳密にいえば消化器系に寄生していたアニサキス。適当にスーパーで買ってきた1匹のサバに数十匹が潜んでいました。

え、もっと見たい?しょうがないな。では1匹ずつ丁寧にほじくり出してみましょう。特別ですよ!

これでブラックライトでアニサキスが光ることが確認できました。なるほどこれでアニサキスを見つけられる確率が上げられそうです。

しかしブラックライトなら何でもいいというわけではありません。

波長によっては光りにくい可能性がある

ブラックライトから放たれる光はいわゆるUV。つまり波長が10~400nmの紫外線です。

人の目には見えない不可視光線となっています。ブラックライトはその紫外線のうちで特定の帯域の波長だけを照射できるものが市販されています。

釣り用の蓄光ライトでは不十分

釣りをする人ならルアー蓄光用のブラックライトをすでに持ってるという人もいるはず。

上で紹介した製品の波長は390~395nm。ブラックライトの中でも可視光線に近い波長です。1,000円程度で売られている蓄光ライトはだいたこのあたりの波長。

ではこのような波長の長い蓄光ライトもアニサキス対策に使えるかというとそう単純にはいきません。

365nmのライトと比べてアニサキス自体が光りにくくなり、結果としてアニサキスと魚の身のコントラストが低く見分けがつきづらい状態になります。肉眼よりは役に立ちますが、どうせなら最適なライトを導入しましょう。

波長365nmのブラックライトならアニサキスだけが光る

アニサキス対策について、一般社団法人大日本水産会のサイトにある資料から一部を引用します。

照射する紫外線の波長が290nmでは、サバもアニサキスも蛍光波長が340nm付近の同じところに現れます。照射する紫外線の波長が370nmではアニサキスにしか蛍光波長は現れません。波長は430nm付近で青紫色の可視光となります。このように、370nmの紫外線を照射するとサバは光りませんが、アニサキスは光るということになり、サバとアニサキスの区別がつくようになります。先ほど申しましたように、異物と異物でないものが分離できるということになります。

一般社団法人大日本水産会の「平成30年度 第1回国産水産物流通促進事業セミナーアニサキスを中心とした食中毒対応~正しい知識でリスクを低減し、魚食文化を守る~」の資料から

要約すると「370nmより低い波長の紫外線でもアニサキスは光るけど、同時に魚の身も光ってしまい区別がつきにくい。しかし波長370nmならアニサキスだけが光るから分離できる。」という内容。要するに魚の身とアニサキスのコントラストが高いから区別がつきやすくなる。

なお資料中は波長370nmとありますが、実際には365nmでも見分けがつきやすいので、370nm前後が有効と解釈すればいいと思われます。そもそも波長370nmとして市販されているライト自体が無さそうです。

コントラストが低いと見付けづらい

ところでさっきから書いてる「コントラストが低い」ってどういう状態でしょうか?

これについて分かりやすい例を画像でお見せします。とはいえ簡単に手に入る波長の低いブラックライトは無いので、365nmのライトを使ってとある魚介類でテストした結果をご覧ください。

引用した一般社団法人大日本水産会の資料中に「イカ類はアニサキスとほぼ同じ蛍光特性を持っており区別しにくい」との言及がありました。イカの身は波長370nmでアニサキスと同様に光るから見付けにくいということ。

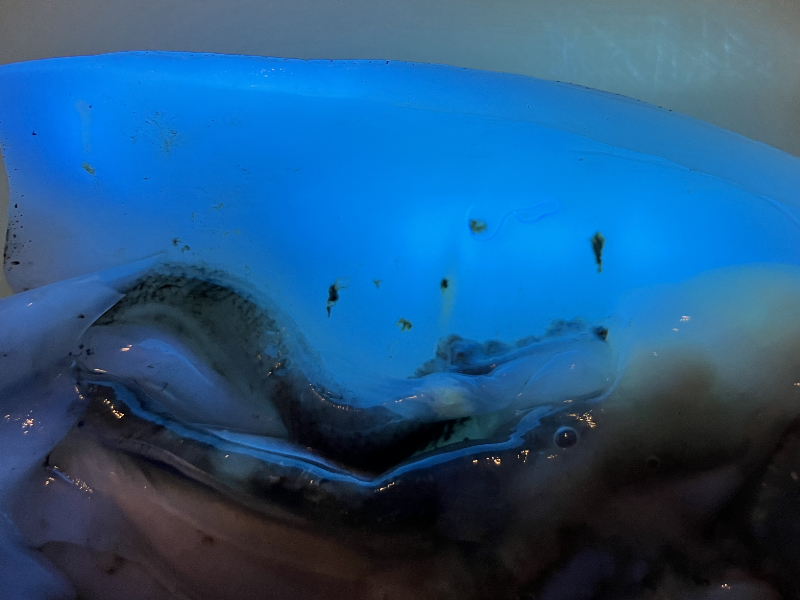

アニサキスと身が同時に光るスルメイカでチェック

イカ類の中でもアニサキスが多いとされるスルメイカを波長365nmのブラックライトで照らした結果がこちら。こちらもサバと同じく適当にスーパーで選んだものですが、当たり前にアニサキスがいました。

上半分の青白く光る部分がイカの身。下半分の黒っぽい部分は肝や墨袋などの内臓。確かに波長365nmでイカの身が発光することを確認できました。

さて、今回のアニサキスは身にいます。どこか分かりましたか?分かりやすいよう図示します。

ご覧の通りイカの身とアニサキスが同時にぼんやり青白く光っているため、見分けがつきにくい。

コントラストが高ければ容易に見つけられる

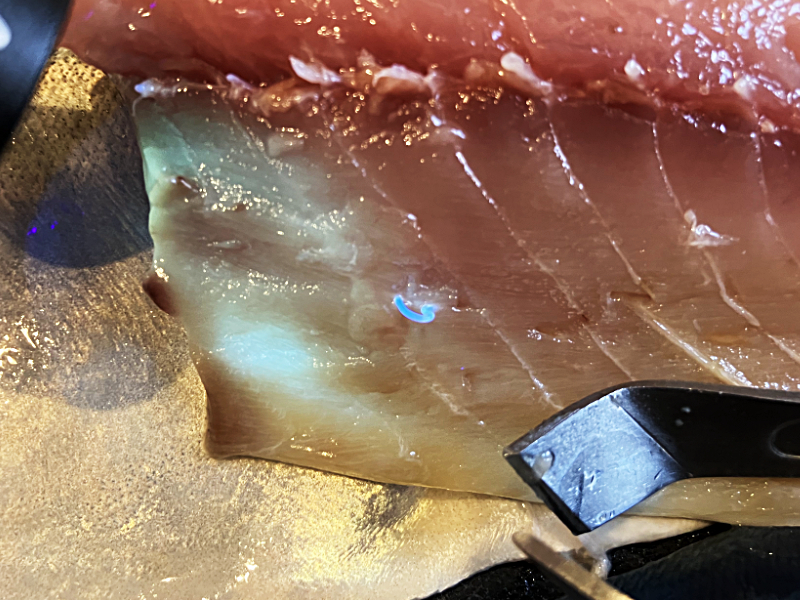

では反対にコントラストが高く分かりやすい例を。

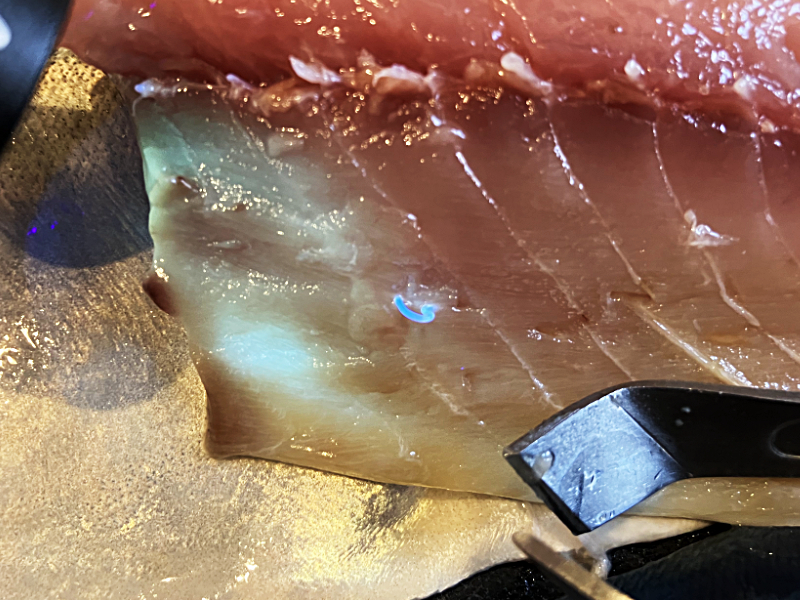

サバについたアニサキスを波長365nmのブラックライトで照らした結果です。

これは一目瞭然。腹骨をすいたあとに身から光るアニサキスが露出している様子がはっきりと分かります。サバの身が光らずアニサキスだけが光っているからこそ容易に区別がつくわけです。

あとは目についたアニサキスを骨抜きなどでつまんで除去していくだけ。表面についているだけなら水を流すだけでするっと落ちていきます。あまりに多ければその魚の生食は避けた方がいいでしょう。

部屋の照明を落として暗くしてからライトを照射すれば、よりはっきりと確認できるようになります。

一度認識すれば見分けがつきやすくなる

ブラックライトによって今まで認識できなかったアニサキスの形や大きさ、動き、寄生されやすい部位が可視化されます。

これにより「アニサキスとはこういうものだ」というイメージを頭にインプットすることができ、次からはさらに見つけやすくなるはずです。一度見つけた間違い探しの絵が周囲から浮き出て見えるのと同じように。

その都度照らしてアニサキスを見つけるというのがブラックライトの役割ですが、可視化して見つける経験が得られるのも大きな利点。

あなたが釣りを始めた当初は、小さな魚のアタリなんて波や風と区別がつかなかったはず。でもしっかりそれを感じて釣り上げる経験をすれば次から区別できる。それと同じです。

365nmのブラックライトでアニサキスが見つけられないケース

アニサキスが見つけられないこともある

ここまで読んだならお分かりいただけたはず。アニサキス対策として波長365nmのブラックライトが特に有効な理由を。

しかし完ぺきな対策かというとそうは言えません。アニサキスが見つけられないこともあります。例えばこんなケースがあります。

- 北海道など冷たい海域にいる種類のアニサキスは光りにくいので見つけられない

- 身に深く潜り込んでいたら見つけらない

- 死んだアニサキスは光りにくいので見つけられない

タラの身などにいるシュードテラノーバは光りにくい

冷たい海域にいるシュードテラノーバという種類のアニサキスの仲間は光りにくいため、見つけにくいとされています。

ただし可視光線下でも赤みががった色をしていて比較的大きくなりやすい種類なので、ブラックライトがなくても見つけやすい。よくタラの切り身にいる種類で素麺ぐらいの太さになってることも多いので、食べるついでに買ってきて観察してみましょう。高確率で見つかります。

身の奥深くに潜り込んでいると見つけられない

魚の鮮度が落ちることによって内臓から身にアニサキスが移行するというのが一般的な解釈です。確かに内臓がデロデロになったサバで、身に潜り込んだアニサキスを発見することができました。

しかし魚が生きているうちから身に移行しているケースもあります。切断面に近い身ならまだしも、奥深くに潜り込んでしまっていては見つけるのが困難です。新鮮だからといって必ず回避できるものではありません。

死んだアニサキスは光りにくい

死んだアニサキスも光りにくくなります。弱ったアニサキスも同様。

火を通しても残る耐熱性のアレルゲンを無視する前提なら脅威にはなりませんが。

ブラックライトはあくまで目視での見つけやすさを高めるために役立つ補助アイテム、そういった認識でいる必要があります。どうやってもリスクがゼロにはならないけど、リスクを下げるために有効なアイテムです。

アニサキス対策におすすめするブラックライト

ここからはアニサキス対策に有効な市販のおすすめブラックライトを紹介します。

ハピソンのアニサキスライト

2024年現在、確実な性能や信頼性という点を考慮すると、ハピソンのアニサキスライトが唯一の選択肢となります。

いわゆる「津本式」の名を冠したアニサキス対策専用のブラックライトです。もちろん波長は365nm。

現時点では最も確実な選択

津本式のブランドがついているせいか実売4,000円前後という価格は強気で割高という印象を受けます。しかし、強い光量、汚れたら水洗いできる防水性能(IPX7)、国内メーカー製品の安心感は他にありません。

なかなかヒットしているようなので今後は類似製品が出てくる可能性もありますが、現段階では最も無難で確実な選択といえるでしょう。

現在2タイプが発売されています。最初に発売されたのが電池式。

アルカリ単三電池で光るというのはデメリットに感じる人もいるかもしれません。しかしどこでも手に入る電源で即交換可能、充電の繰り返しによる内蔵バッテリーの劣化を気にしなくていいという点はむしろヘビーユーザー向きだといえます。

2024年に新発売になったUSB充電式。

USB充電で2時間程度の使用が可能とのこと。家庭で使うのであればこれで十分事足りるはず。もちろんこれも防水性能あり。

魚をさばきながらライトを照射する以上、本体が血やドリップでベトベトになるのは必至。それをさっと水洗いできる防水性能があるのは大きなアドバンテージです。

Alonefireのブラックライト

アニサキスライトの代用になる製品はあるのか?

とはいえやっぱりハピソンのアニサキスライトは高過ぎる。

アニサキスライトの代用になる選択肢はあるのか。使用頻度も低いしそんなにハードな使い方をする必要はないから、性能はそこそこでアニサキスが見つけられればいいのだけど。防水性能も必須ではないし。

例えばAmazonで探すと波長365nmを謳うブラックライトが山ほど見つかります。しかしどれも怪しい日本語の中華製品ばかり。ここからしっかりした製品を引き当てるのはちょっとしたギャンブルです。大ハズレを引くこともある。

実際に買って試した中華製ブラックライト

そんな中、実際に私が買って問題なく使えた製品をおすすめとして1点のみ紹介します。それがこちらAlonefireというメーカーのブラックライト。

この記事に掲載しているアニサキスは、全てこのライトで照らしているものです。照明下でも強い光量で問題なく検出できることがお分かりいただけると思います。

サイズ感はこんな感じ。

嘘みたいにきれいな光線が出ていますが合成ではありません。

防水性能はないけど問題なく使える

重量感のあるしっかりした作りで粗悪品という印象はまったく無し。防水性能はうたわれていませんが、汚れたら水拭きをして問題なく使えています。ハピソンのアニサキスライトにはないUSB充電式バッテリー内蔵というのも嬉しいポイント。5Wの光量も検出には十分です。

Alonefireというメーカーの実態は正直言って良く分かりませんが、ひとまず信頼していいメーカーという認識でいいのではないかと思います。ここで紹介した製品以外にも波長365nmのラインナップが豊富なメーカーなので、より高い検出力の期待できる5Wより上の製品もご検討ください。

アニサキス対策以外の用途

波長365nmのブラックライトはアニサキス対策以外にも使えます。

もちろんルアーの蓄光に使えますし、ネイルなどに使われるUVレジンの硬化にも広く使われています。UVレジンをルアーのコーティングに使うという方法もあります。

アニサキスなどの寄生虫だけではなく魚の小骨も光るので、3枚におろしたあとに見逃した小骨を見付けるのにも役立ちます。

床や壁についた目に見えない汚れも生々しく照らし出しますし、部屋を照らして幻想的で妖しいムードを作り出すのにも一役買います。

一家に一台波長365nmのブラックライト。アニサキス対策と共にいかがでしょうか?

リスクを下げるためのアイテムとして

記事中でも触れたように、波長365nmのブラックライトを使ったからといってアニサキス対策は完ぺきになりません。

目に見えるアニサキスをすべて取り除いたからと言って、身の奥に潜んでいたものは見つけられないし、アニサキス以外の食中毒にも対策を施す必要があります。このあたりのリスクを知ったうえで、リスクと美味しさを天秤にかけて判断すればいいと思います。

ブラックライトで照らしら結果、今回釣った魚にはアニサキスが多いから生食はやめようという判断もありでしょう。

あくまでリスクを下げるためのアイテムとして活用していきましょう。

釣魚の食中毒についてもっと詳しく知りたいなら

当サイトではアニサキスを含んだ釣魚の食中毒についてさらに詳しくまとめていますので、こちらもご参照ください。

アニサキス以外にも、釣った魚で起こりやすい腸炎ビブリオ食中毒とヒスタミン食中毒をとりあげています。

特に食中毒対策が必要なサバにフォーカスして解説した記事もあります。