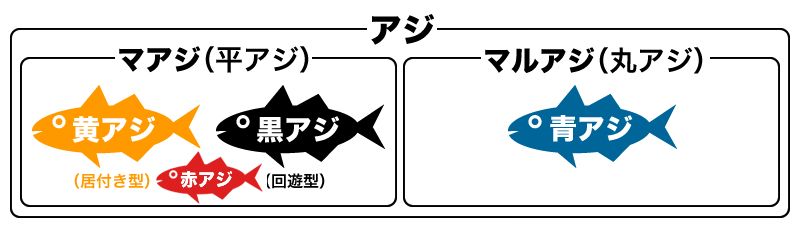

日本の近海で釣れる主なアジはマアジとマルアジの2種類。

いずれもアジの特徴である鎧のようなゼイゴとくりっとした大きな目が特徴でほとんど同じ魚に見えます。しかしそれぞれ身質が違い味わいも異なるので、区別できるにこしたことはありません。

ひと目でわかるマアジとマルアジの見分け方があります。

ヒレの有無で見分けるマアジとマルアジ

小さなヒレのあるなしで簡単に区別できる

マアジとマルアジを見分ける最も簡単で確実な方法は、尾びれの付け根にある小さなヒレを確認すること。これがあるかないか確認することで、マアジかマルアジかひと目で見分けることができます。

尾ビレの近くにある小離鰭を探そう

尾ビレ付近に小さなヒレを持つのがマルアジ

尾ビレの根本付近に上下一対の小さなヒレをもつアジがマルアジです。

この小さなヒレの名前は「小離鰭(しょうりき)」。このヒレがあるかないかで簡単に見分けられます。

小離鰭がないのがマアジ

尾ビレの根本付近に小離鰭をもたないアジがマアジ。尾ビレ付近がすっきりしており小離鰭が見当たりません。

マルアジとマアジの見分け方は他にもいくつかあるのですが、2種を並べて比較しないと分かりにくい。見慣れればすぐ区別がつきますが、魚を見てきた経験が少ない初心者には判断が難しい見分け方がばかり。

ゼロかイチかで判断できる小離鰭を目印にするのが確実です。尾びれ付近に小さなヒレがあるのがマルアジ、ないのがマアジ。まずはこれだけ覚えておけば区別ができます。

ヒレ以外でのマアジとマルアジの見分け方

一般的に言及されるマアジとマルアジの見分け方として、色や体型などの違いを見るという方法があります。こちらも覚えおくと更に見分ける精度が上がります。

ゼイゴの形で見分ける

2種類を並べれば違いが分かる

アジの見分け方として最も一般的なのがゼイゴの形の違い。

下の写真を見てもらえればゼイゴのカーブの曲がり具合が明らかに違うことが分かります。

でもこれは2種類を並べて比較するからこそ分かるもの。いきなり1匹だけ見せられてどっちかと言われても迷うはず。

体色で見分ける

ほとんど同じ色に見える場合がある

体色による判断も一般的に知られている見分け方。

マアジは黄色っぽい体色だから黄アジとか赤アジと呼ばれ、マルアジは青っぽい体色だから青アジと呼ばれる。ではこちらの写真をご覧ください。

それぞれの体色の特徴や違いが分かるでしょうか?小離鰭の有無とゼイゴのカーブで分かるように上がマアジ、下がマルアジです。

正直言って私は分かりません。どっちも同じに見えます。

黄色っぽいマルアジもいる

ではもう一枚ご覧ください。

背中がまばゆい黄金色に輝くアジだから黄アジ、つまりマアジだと思いきや、小離鰭があるのでマルアジなんです。屋外だと太陽の傾き加減で色は違って見えますし、室内だと照明の違いもある。色の違いはあまりあてになりません。

傾向として色の違いがあるのは確か。アジについて色別の呼び名を覚えておいて損はありません。

色の傾向で分類すると以下のようになります。

この中で最も人気があるアジは間違いなく黄アジ。その理由はのちほど。

体型で見分ける

スマートなマアジもいる

アジの体型で見分ける方法も一般的。

マアジは平アジという名前で売られていることがあります。

正面から見たときマルアジ、つまり丸アジより体高が高く平べったく見えるから平アジというわけです。横から見るとマアジよりマルアジがスマートで細長い体型に見えます。

しかしこちらの写真をご覧ください。どちらも同じ場所同じ時間に釣った同じ大きさのアジです。

上のアジはスマートに見えるのでマルアジっぽいなと思いきや、小離鰭がないのでどちらもマアジです。

個体差はあるけど数をこなせば一目で分かる

釣りに慣れてくれば分かりますが、同じ時間同じ場所で釣った同じ魚でも個体差があります。デブもいればガリもいる。色白もいれば色黒もいる。

体型や色で判断するのは確実ではありません。小さな小アジサイズだと特に見分けがつきにくいです。

やはり初心者は小離鰭の確認が確実だといえます。いずれ数多くマアジとマルアジを見ていく経験を積めば、全体の雰囲気を一目見ただけで見分けられるようになります。

マアジとマルアジの味くらべ

マアジとマルアジは身質が異なる

見た目で分かる身質の違い

なぜマアジとマルアジを見分ける必要があるのか。

それは身の質に違いがあり味わいも異なるからです。見た目にも違いがあるので実際に見比べてみましょう。サイズ的に小アジの段階ですが、上がマアジで下がマルアジです。

マルアジのほうが黒っぽく見えるのが分かるはず。これは血合いの色が濃いためです。また、マルアジのほうが水分量が多く身が柔らかい傾向です。

マアジとマルアジどっちが美味い?

一般的にはマアジのほうが美味いとされる

一般的にはマアジの方が人気で、アジといえばマアジのことを指します。

マアジは豆アジだろうが30センチを超えるような大アジだろうが安定して美味しい。

脂がのった黃アジはもう絶品。あまり回遊せず狭い範囲にとどまるから黄アジは瀬付きアジとも呼ばれ、大分の関アジなど各地でブランド化されているほど美味い魚です。

大阪湾でもメクリアジと呼ばれる黄アジタイプの瀬付きアジがいて、やはりこれも絶品です。

釣れて喜ばれるアジは間違いなくマアジです。

マルアジはマルアジで美味しい

マルアジは濃い血合いの色のイメージ通り、ちょっと血の気が多いワイルドな味。

だからといって不味いというわけではありません。旨味が強い傾向にあり好みの問題かと思います。

マルアジの旬は夏。私は秋の入り口とも言える時期に私も30センチサイズのマルアジを釣って刺身で食べたことがあります。これも十分に美味しいといえるものでした。旬を過ぎたせいか脂はあまりのっていなかったのですが、歯ごたえと旨みがしっかりありました。

違いを知って美味しく食べよう

マアジとマルアジの見分け方、そしてその味わいの違いについてまとめました。

どちらかというと敬遠されがちなマルアジですが、時期や食べ方次第でちゃんと美味しい魚です。くせのある味も水分量の多さも、例えば干物にすればそれはプラスに働きます。食べ方次第。そうそう不味い魚なんていない。

今度アジが釣れたらしっかり観察して見極めてみてください。

そしてその魚にあった食べ方をして美味しくいただきましょう。