管理釣り場で釣れるニジマスは20センチ台がレギュラーサイズ。

中には40センチを超えるような大物を混ぜて放流してくれる場合もあり、身が鮭のように赤く染まったいわゆる「赤身」のニジマスになっている場合があります。赤身のニジマスを釣り上げたのなら、ぜひ持ち帰って刺身で食べることをおすすめします。

生は寄生虫が心配?養殖魚なら大丈夫。ニジマスを生で食べても!

ニジマスを生で食べても安全な理由

養殖なら寄生虫による食中毒のリスクが少ない

養殖ニジマスの生食が安全な理由。それがこちら。

淡水で人工のエサを食べて育つから寄生虫がつくリスクが少ない

淡水魚の寄生虫は怖い

「淡水魚には危険な寄生虫がいるから怖い」というぼんやりとした認識。誰にでもあるんじゃないでしょうか?海で釣った魚は平気で生で食べてるのに、ニジマスを生のまま食べるなんてとんでもないと。

その先入観は正しいのですが、全国養鱒振興協会のサイトで「安心の生食」というコンテンツを見てみましょう。あなたの固定観念、認識がちょっと変わるはずです。

このコンテンツの情報をもとに、安全という認識をさらに確かなものにしましょう。

人工飼料がエサだから寄生虫が入り込めない

管理釣り場で釣れるニジマスは淡水で養殖されたニジマス。

しっかりとした管理のもとで安全に育てられています。多くの寄生虫はエサを介して宿主に寄生しますが、養殖ニジマスが食べるのはペレット状の人工飼料。カサカサに乾燥しているので、生きた寄生虫は入り込みようがありません。

淡水養殖だから寄生虫のリスクが回避できる

鮭につく寄生虫は海水由来

ニジマスは鮭と近い種。だから鮭につく寄生虫はニジマスにも寄生しているはず…そんな固定観念をもっている人は多いでしょう。

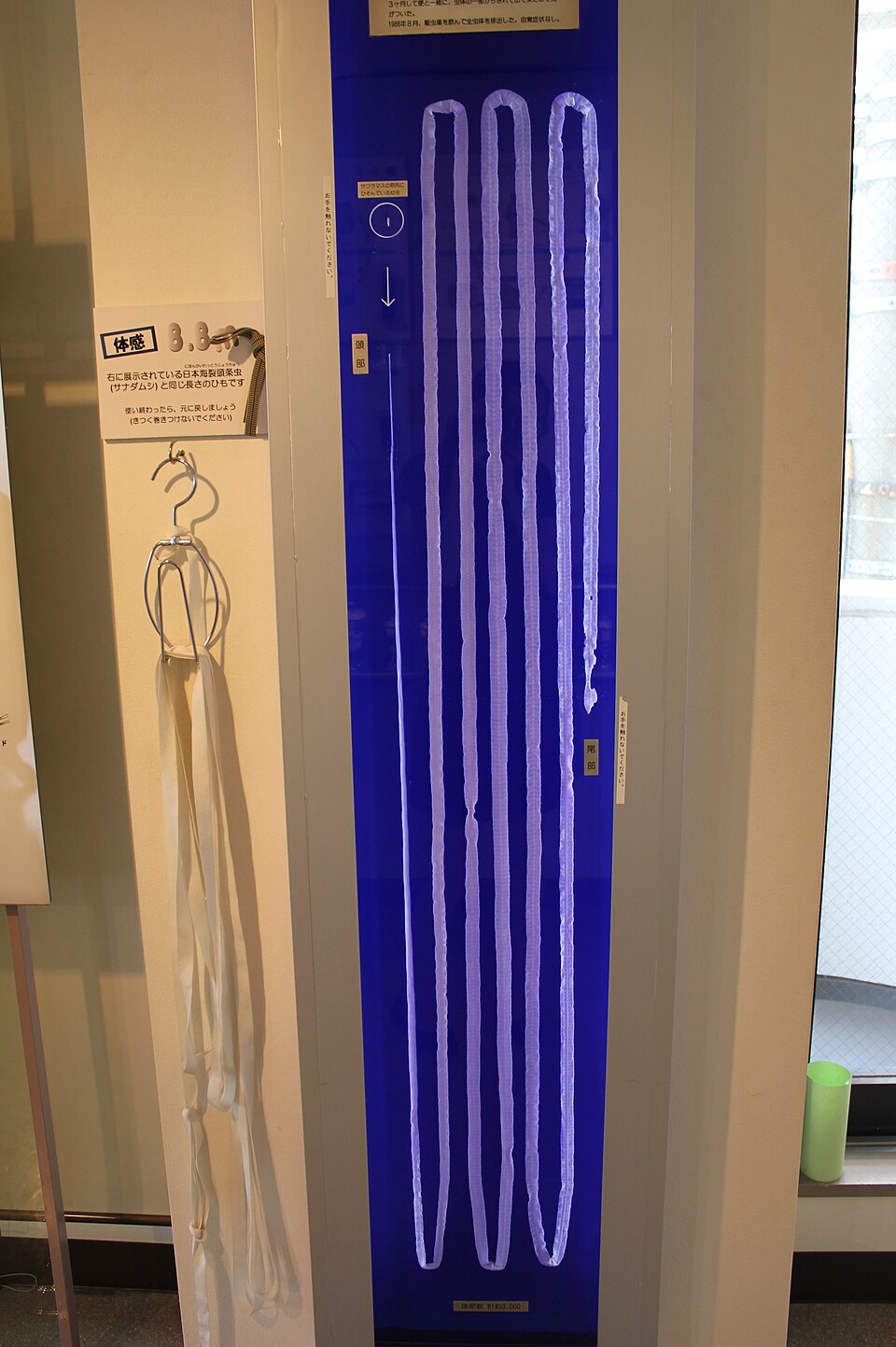

鮭の寄生虫といえばこれが思い浮かびます。

- アニサキス

- 日本海裂頭条虫(いわゆるサナダムシの類)

いずれも海水域が由来の寄生虫です。ひとつずつ可能性をつぶしていきましょう。

アニサキスは寄生しようがない

アニサキスは海水域由来の寄生虫。

サバやサンマなどの海産魚介類についている寄生虫として有名です。オキアミなどのエサを介して魚に寄生します。だからずっと淡水で育てられ人工のエサを食べているニジマスには寄生のしようがありません。(出典:海の幸を安全に楽しむために ~アニサキス症の予防~:農林水産省)

サナダムシも寄生しようがない

日本のサケ、マス類に寄生するサナダムシは日本海裂頭条虫という種類のサナダムシ。

その名前から連想される通り、これも海水域由来の寄生虫です。淡水域では寄生できないため、国内の淡水養殖マス類からは当然のごとく発見されていません。

しかしゼロリスクは実現できない

それでも他の寄生虫が養殖施設外から入ってくるのでは?寄生虫以外の要因で食中毒になる可能性もあるのでは?という心配があるかもしれません。

それはそれで間違っていません。

ニジマスに限らず、どんな魚でも生食に対するリスクがゼロになることはあり得ません。そもそも魚を含めたあらゆる食べ物の生食自体が100%安全とは言い切れない。そのリスクを減らすには加熱する必要がある。そして残念ながら加熱したからといって完璧に安全とも言えない。サバのヒスタミンとか。

極端に言えば、あらゆる食においてゼロリスクは実現できないのです。

美味しさとリスクを天秤にかけて判断しよう

やっぱりニジマスの生食は危険だと思うならこの記事は速やかに閉じてあなたの信じる食材を食べ穏やかにお過ごしください。私は対策をしたうえでの生食をオススメしますが、あなたの判断が間違っていると言うつもりもないです。

美味しさとリスクを天秤にかけて美味しさを選んでいるに過ぎませんから。

野生化しているニジマスと市販のニジマスは要確認

なお、野生化している可能性があるニジマスの生食については誰も安全が保証できません。あえてそういうニジマスを狙う人は最初から分かっていると思いますが、自己責任でご注意を。

また、市販されているニジマスはほぼ養殖魚だとは推測されますが、しっかりお店に確認したうえで生食を行ってください。

そもそもニジマスの刺身は美味しいのか?

あなたも生のニジマスを食べている

ニジマスの刺身は間違いなく美味い

養殖されたニジマスは生で食べても問題ないことが分かっていただけたはず。

でも「そもそも養殖ニジマスの刺身って美味しいの?」「淡水魚だから生臭いんじゃないの?」「ゼロじゃないリスクを冒してまで食べる価値はあるの?」という疑問があるかもしれません。

ニジマスをわざわざ生で食べる価値はあるのか?これに関しては自信をもって断言できます。

そりゃ美味いにきまってる!

なぜかって?

あなたも生のニジマスを食べたことがある

それは日本国民のほとんどが一度は食べたことあるはずの食材だから。

なんなら月一回ぐらいのペースで食べててもおかしくないから。そして既に老若男女問わず大人気だから。もしかしたら今の日本で一番人気のある生魚かもしれないから。

「こいつ何言ってんだ?」とお思いでしょうが、これは事実なのです。

回転寿司のサーモンはニジマスだった

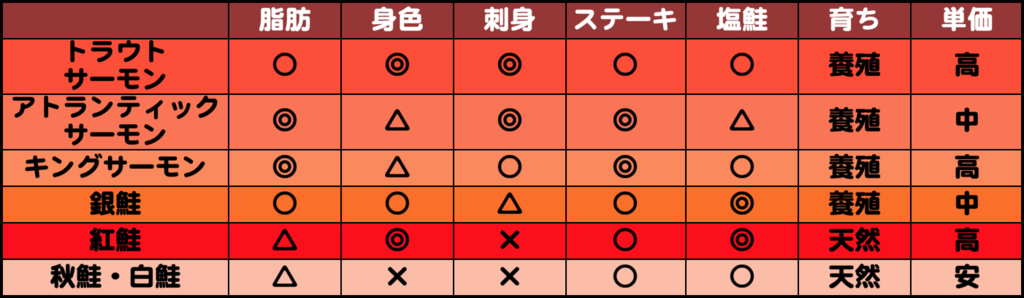

回転寿司のサーモンは主に2種類

なぜならその正体は回転寿司でお馴染みのサーモンだから。回転寿司などでサーモンとして扱われる魚は、主に以下2種の養殖魚。

- アトランティックサーモン

- サーモントラウト

このうちサーモントラウト(トラウトサーモン)がニジマスで、主に海で養殖されたニジマスがサーモントラウトとして扱われている、ということになっています。海で養殖するほうが効率よく育てられるらしい。

何をもってサーモンと呼ぶかはあいまいなところもあり、サクラマスなどニジマス以外もサーモンと呼称されたりするのが現状です。

ご当地サーモンブーム

全国各地で地域の特色を生かしたサーモンの養殖が行われ、ご当地サーモンと呼ばれるブームが起こりつつあります。

例えば香川県ならオリーブの葉粉末をエサに添加したオリーブサーモンなどがあり、エサや地理条件を生かしブランド化されたサーモンが続々と登場する状況に。

これは津軽海峡外海で養殖されている海峡サーモン。丸々太って脂のりが最高でした。

近畿圏だと須磨の海などで試験的にニジマスの養殖が行われていて「神戸元気サーモン」として売り出そうとしています。

ニジマスではなく淡路島のようにサクラマス(降海型のヤマメ)が使われることもありますが、全国各地でこのようなご当地サーモンが開発され流行しつつあります。

淡水養殖と海水養殖。多少風味は異なるかもしれませんしブランドごとに工夫を凝らして味も違うと思いますが、もとは同じ種か近い種。美味しいことには間違いない!

栄養価の高いエサを食べてるから脂のりがいい

また、養殖魚は栄養価の高い餌を食べているため安定して脂のりがいい身質になっています。脂のりがいい魚が好まれる現代にあった魚といえます。

なお、マスはトラウトなのになんでサーモンを名乗ってるんだということに関してはちょっと話がややこしそうなので、ここでは割愛させてもらいます。調べれば調べるほど線引きが分からなくなりました。気になれば各自お調べください。

サーモン中尾氏のブログが世界一詳しいです。

赤身のニジマスになる条件

赤身ニジマスの見分け方

大きくても白身なことがある

40センチを超えるような大型だからと言って必ず赤身になるわけではなく、開いたら白身でがっかりということも。白身も十分美味しいのですが。

外見で判断する目安

今までの経験でいうと、35センチを超えて体高が他より明らかに高いニジマスだと赤身の確率が高いです。

また、体が全体的に黒っぽくて顔つきがサケのように厳つく口が曲がり、体側面やエラぶたにあるピンク色が濃い場合も赤身の確率が高い。

赤身のニジマスは赤身じゃない

ニジマスの身は白身

ニジマスの身は赤く見えますが、マグロの赤身とは異なります。分類でいうならニジマスの身は白身。サケも身が赤いですが同様に白身。

赤みの由来はエサである甲殻類の成分

ではなぜ赤くなるかというと、エビやカニなどの甲殻類に含まれるアスタキサンチンという成分を摂取した結果です。エビを茹でたら赤くなるのはアスタキサンチンのせい。

養殖ではアスタキサンチンを含んだ人工エサを食べるため、それが身に蓄積することでどんどん赤くなります。養殖歴の長いベテランさんほど赤いというわけ。

ということは人工的に色を付けてるってことじゃないの?と不安になるかもしれませんが、アスタキサンチンは安全性が確認されていて、化粧品やサプリにも使われています。

それでも不安というなら霞でも食っときましょう。霞にも大気汚染物質が含まれてるかもしれませんよ。大変ですね。

まずは自分で釣りにいこう

今すぐ管理釣り場へ!

40センチクラスをゲットしよう

ニジマスは生で食べても安全、そして美味しいことが分かりました。これはもう食べるしかないでしょ!とびきり新鮮なやつを自分で釣って。

まずは最低限の道具をそろえて管理釣り場へ行ってらっしゃい!

大型のニジマスが放流されている釣り場に数回通えば、40センチクラスがゲットできるチャンスに恵まれるはずです。ビギナーの私ですら、2回に1匹は確実にゲットできているのだから。

できれば釣り場で血抜きをしておく

血抜きで臭みを減らせる

可能であれば釣り場で血抜きをしていきましょう。なるべく臭みを減らして鮮度を保つコツです。

血抜きの流儀はいろいろあって面倒なのでここでは多くを語りませんが、ハサミなどでエラの上部を切断してバケツの水に頭からつけておくのが一番かんたんで確実な方法。心臓が動いている状態ならどんどん血が抜けていきます。

こちらのニジマスは大阪の芥川マス釣り場で釣った40センチ近いニジマスです。どこの養殖場から来ているのか分かりませんがここのニジマスは美味しいし、血抜きに使う水もきれいな川の水が使えます。

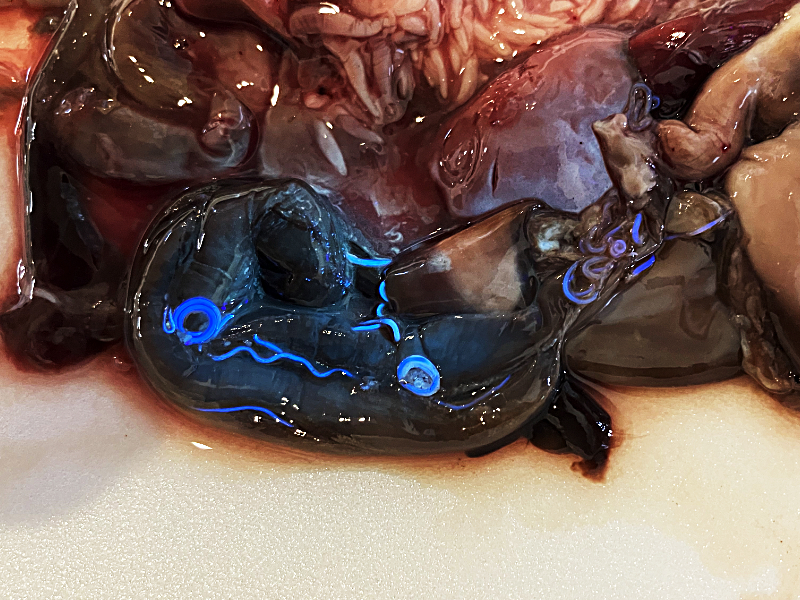

内蔵の処理には気を付けよう

もし処理スペースがあるような管理釣り場なら、エラと内臓と血合いも取り除いておきましょう。より長く鮮度が維持できますし、持ち帰った後の処理がラクでゴミも減ります。

自然の川を利用した釣り場ならその場で処理をしていいかもしれませんが、取り除いた内臓をそのまま放置したり川に流すのはやめましょう。原則持ち帰るべき。温かい海ならそれを捕食分解する生物がたくさんいるのですぐに形がなくなるかもしれませんが、マス類が釣れるような冷たい川の場合は長い時間がかかります。

ニジマスのさばき方と刺身の作り方

では釣ったニジマスをどうやってさばいていくか。

例えばハマチやサゴシなど、ニジマスと同じぐらいのサイズの魚とそれほどさばき方に違いはありません。基本は同じですが注意点がひとつだけ。

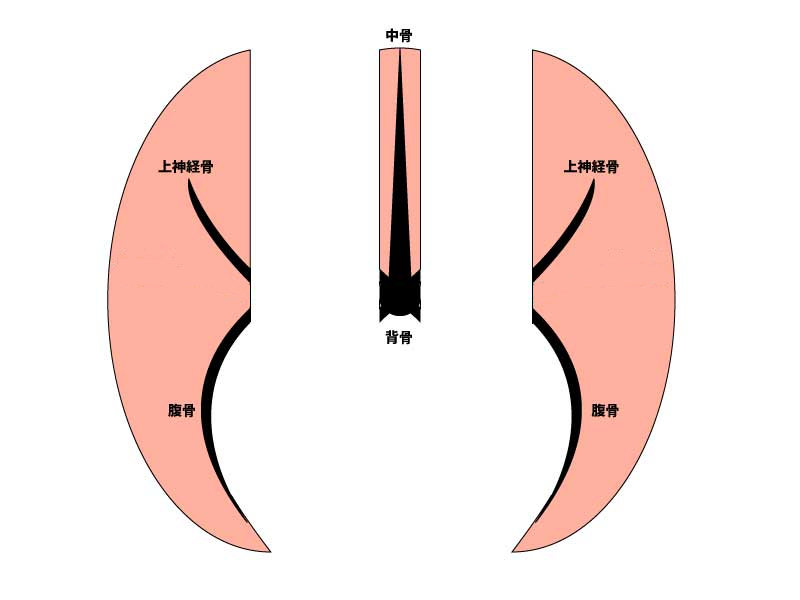

上神経骨という小骨に気をつけよう

血合い骨とは異なるめんどうな小骨

ニジマスをさばいて刺身にするうえでの注意点。

それは上神経骨という小骨の存在。一見すると青物と同じような血合い骨に見えますが、骨が入っている位置や角度が大きく異なります。三枚におろすとこのように身に残ります。

これさえ理解しておけば、海の魚で刺身を作り慣れている人であれば問題なくさばくことができるはずです。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

自分でサーモンを釣って食べられるなんて

今思えばすごく乱暴でざっくりしたイメージですが、「サーモン」っていうと北海道だったりカナダだったりの河川で屈強なヘビータックルを使って釣り上げるものというイメージを持ってました。何日もかけてキャンプしながらポイントを渡り歩き、熊の恐怖におびえながらの釣りみたいな。

もちろんそういうサーモンフィッシングもあるんだろう。あるのかな?

でも、普段食べなれているあの「サーモン」がこんなお手軽に釣れて、自分で刺身にして食べられるなんて、管釣りを始めるまで考えもしませんでした。しかも都会から一時間圏内の釣り場で釣れるなんて。なんでみんな教えてくれなかったんだ?

釣ったら食べる派のみなさん、オフシーズンは管釣りがおすすめです!