初心者の定番サビキ釣り。竿先から垂らした仕掛けで近い範囲の魚を狙う釣りです。

でも竿では届かない10メートル沖に魚の群れが…こんな時に活躍するのが投げサビキ。

投げサビキをすれば狙える範囲や釣れる魚の可能性が広がります。釣果をあげるために投げサビキをマスターしましょう!私がお手伝いします。

投げサビキのメリット

通常の竿下サビキと比較すると、投げサビキは大きなメリットがあります。

- 広いポイントが狙える

- 深いポイントが狙える

- タナが固定できる

- ウキの動きが視覚的に楽しい

広く深いポイントが狙える

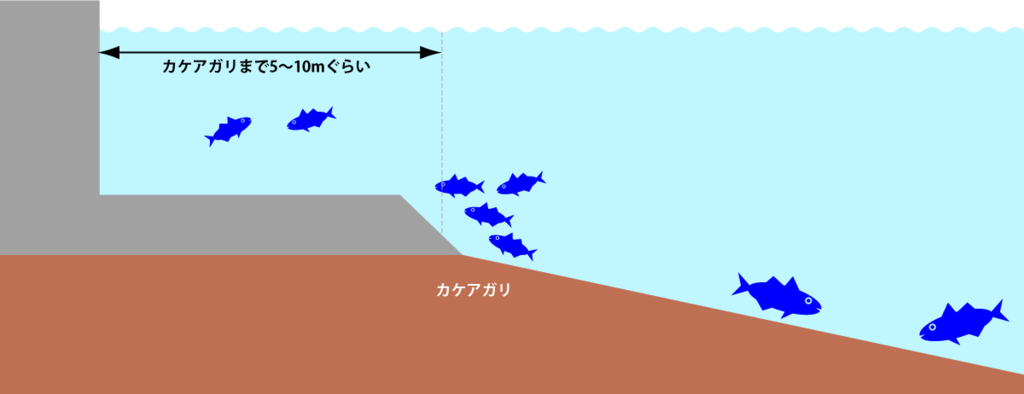

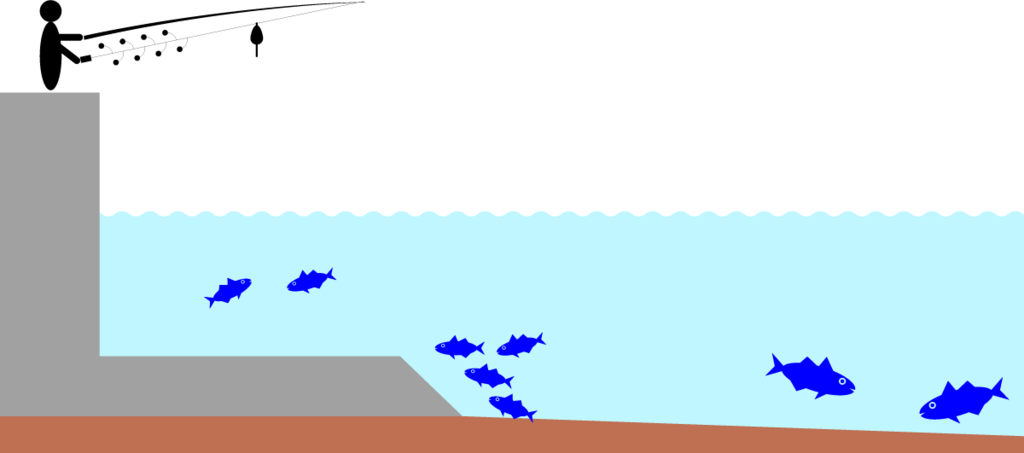

一般的な護岸の構造

これは一般的な護岸の構造を図にしたもの。

海底から垂直に切り立った護岸の底には、捨て石と呼ばれる護岸の基礎部分が足元から5~10m沖まで伸びています。その基礎が途切れた部分あたりから急に水深が深くなる場所があり、そこがカケアガリと呼ばれています。

このカケアガリ付近は潮の流れがぶつかるためプランクトンが貯まりやすい。さらにそれを捕食する魚が集まりやすくなります。まずこれを頭に置いておいてください。

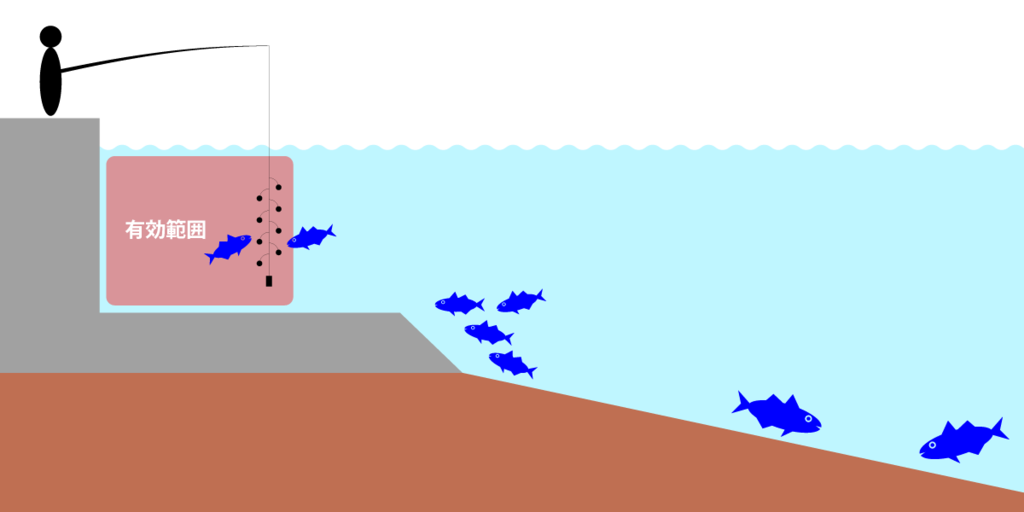

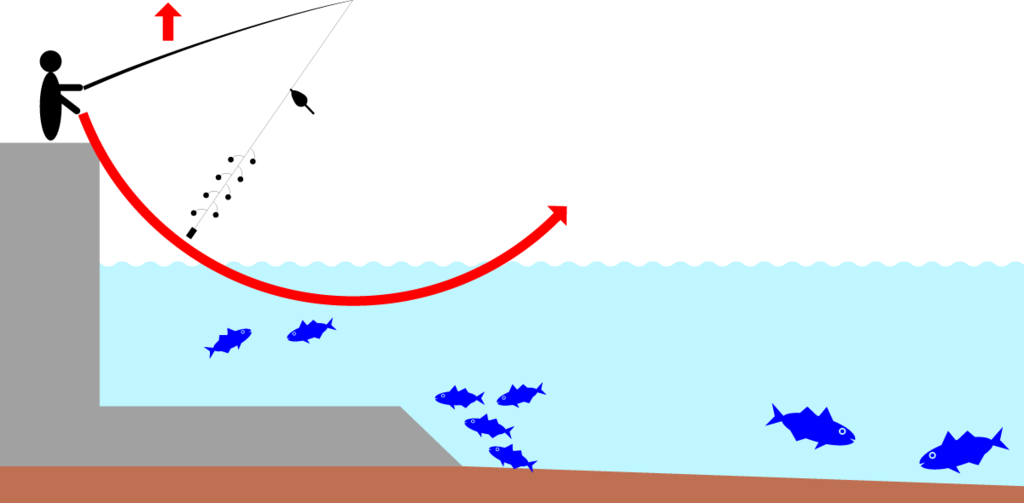

竿下サビキで狙える範囲は竿の長さまで

これは竿下サビキで狙える範囲を図にしたものです。

有効範囲は足元から竿先のまで。

一般的な磯竿の長さからすると4m程度。これでもその範囲に回遊があれば釣れます。でも4mだとカケアガリには届かないことがほとんどだし、10m沖に群れがいたら手も足も出ません。

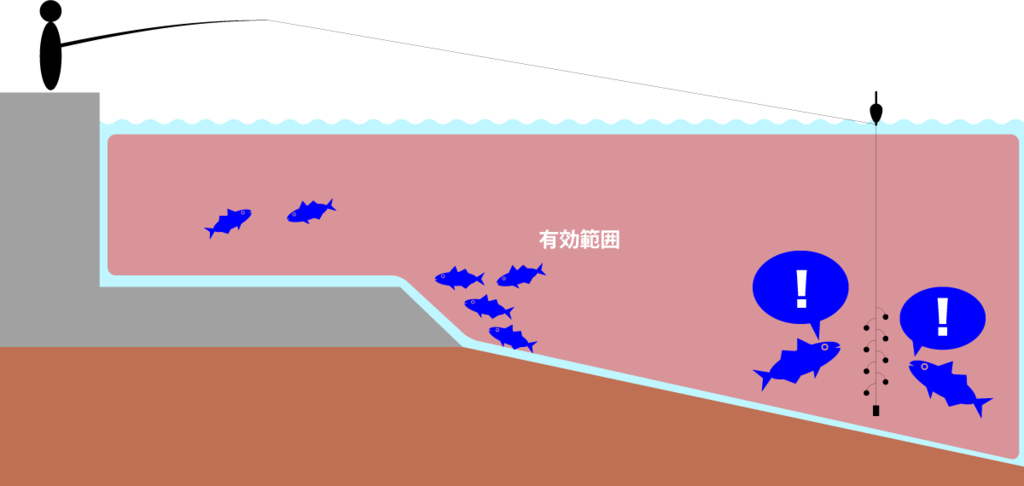

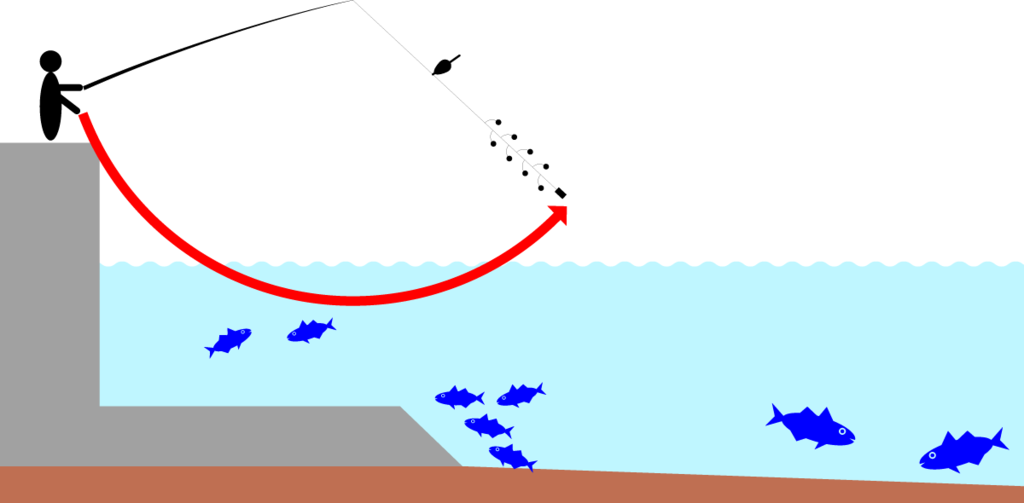

投げサビキなら有効範囲が遥かに広がる

ではウキを付けた投げサビキにしたらどうなるか?狙える範囲を図にしました。

なんと足元から沖までどこまでも狙えるようになってしまいました。死角はありません。

実際はラインが届く範囲かつ遠投ができる範囲なので、せいぜい50m沖ぐらいまででしょうか。それでも狙える範囲は竿下サビキより遥かに広くなります。

あえてそういう図にしましたが、沖だと大きな魚が釣れるイメージがありませんか?必ずしもそうとは限らないのですが、狙える範囲が広がれば夢も広がりますし、魚と出会える確率もあがります。

タナが固定できる

底以外のタナを狙うのは意外と難しい

竿下サビキで底のタナ1を狙う場合、仕掛けを最後まで落とすだけなので簡単です。しかし表層や中層を狙うのは初心者にとってなかなか難しいこと。

仕掛けが海中のどのぐらいの深さにあるかなんて、想像がつかないですよね。

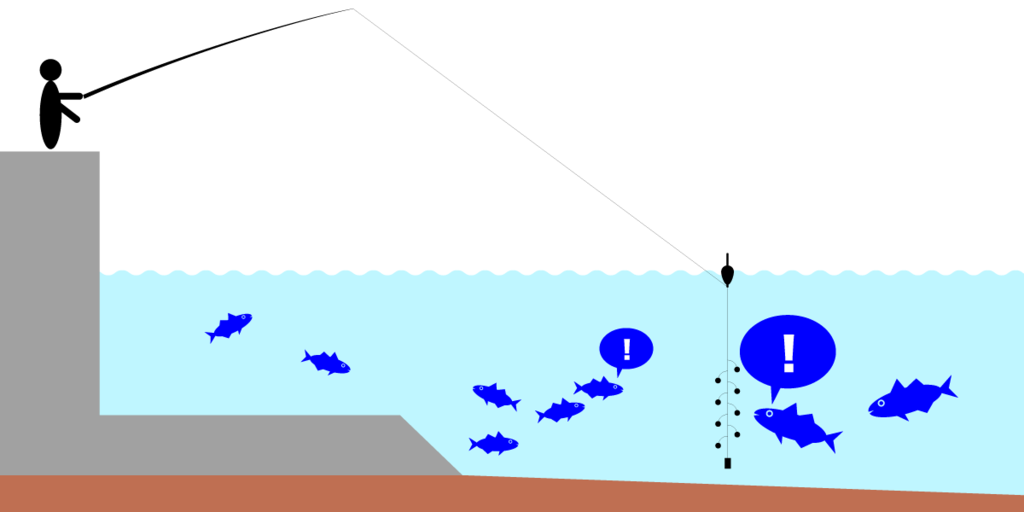

投げサビキならタナの固定が出来る

その点、ウキがついた投げサビキだと任意のタナに仕掛けが漂うようにウキ止めの位置を調整すればOK。これで正確にウキから仕掛けまでの距離を決め打ちできます。

慣れた人がその日釣れるタナを把握しウキ止めを調整してあげてから初心者に竿を渡せばいいわけです。

ウキの動きが視覚的に楽しい

ウキは海中の情報を伝えてくれるアラート

ウキは任意のタナに仕掛けを漂わせるだけではなく、魚がエサをつついたり針に掛かったという海中の情報を伝えるアラートとしても機能します。

サビキのウキに出るアタリってどんな感じなんでしょう?

10センチに満たない初夏の豆アジだと水面でピクピク震える感じ。季節が進んで魚が大きくなるとポコポコ浮き沈みしたり倒れたりしながら沈んでいく。30センチを超えるような大物が掛かると瞬時にズボッっと海中に消し込む。

視覚的な楽しみが増える

竿から手元に伝わるアタリも楽しいですが、ウキのアタリは視覚的に楽しむことができます。

関西の釣り師にはお馴染み四季の釣りで、ナビゲーターの伊丹さんが「ウキのダンシング!」と連呼していますが、あれはなかなか的確な表現だと思います。こちらの動画ではそのダンシングシーンから再生できるので、確認してみてください。

投げサビキならではのデメリットもある

緩んでいるラインが要因

投げサビキゆえにトラブルが増える要因もあります。

竿下サビキは常にラインを張った状態で釣ることがほとんどですが、投げサビキだと浮きからリールまでのラインがゆるんだ状態になっていることがあります。

ラインが絡みやすい

潮の流れで仕掛けが手前に寄ってきたり風にラインが流されたり原因はいろいろ。ラインが弛んだ状態でリールを巻くと、ラインが竿先に絡んだりラインがリール本体に絡んだりというトラブルになりがち。

その時は絡まなくても、ラインがふんわりした状態でリールに巻かれていると、次回のキャスト時にバックラッシュなどのトラブルに発展することがあります。復元不可能なほどグッチャグチャになったりね…

こればっかりはどんな高いタックルを使おうが、常にテンションをかけてリールを巻くよう心がけないと回避できません。

魚によって仕掛けがぐちゃぐちゃになりやすい

また針に掛かると海面に向かって泳ぐ魚、真横に突っ走る魚がいます。例えばサバなんかが釣れると竿下サビキより仕掛けが絡みやすく、修復不可能なレベルまでぐちゃぐちゃにされることがあります。

とはいえこのデメリットを補って余るメリットが投げサビキにはあります。常にラインを張っておくということを意識できるようになればほとんどのトラブルを未然に回避できます。

投げサビキで釣れる魚

投げサビキは近くも沖も、表層も海底付近も狙える万能仕掛け。だから、よりたくさんの魚種を狙うことができます。ここで私が実際に投げサビキで釣った魚をリストアップしてみましょう。

- マアジ

- マルアジ

- マサバ

- ゴマサバ

- カタクチイワシ

- ウルメイワシ

- マイワシ

- オニアジ

- ツバス(a.k.a.ブリ)

- ガシラ(a.k.a.カサゴ)

- メバル

- チャリコ(a.k.a.マダイ)

- クロダイ

- カワハギ

まだまだありますが省略します。これだけたくさんの魚種が狙えるのも、広いポイントが狙える投げサビキならでは。

続いて投げサビキの仕掛けがどういうものか見ていきましょう。

投げサビキに必要な竿とリール

竿やリールは竿下サビキと同じもので十分

今まで竿下サビキをしていたなら、たいがいの場合は投げサビキにもその竿やリールが流用できます。目安として竿は磯竿3号で長さが3m程度あればベスト。

サビキ仕掛けは数ある堤防釣りの中でも仕掛けが長いほうなので、ルアーロッドなど3m以下の短い竿だとちょっと扱いにくいかもしれません。でも慣れれば大丈夫。

初心者用のセットで1.5メートル程度の長さしかない竿があったりしますが、これはもう論外。まともに仕掛けを扱えません。この機会に磯竿の購入をおすすめします。

遠投磯竿だとなお良し。おすすめの遠投磯竿はこれ。

こちらの記事で詳しく紹介しています。

https://www.fam-fishing.com/entry/CheapTackle_for_beginner

もしこれから釣りを始めようとしていて、エサ釣りもルアー釣りもやりたいのなら、おすすめの万能ロッドもあります。

https://www.fam-fishing.com/entry/lurematic

リールはトラブル無く使えてるなら適当なスピニングリールで問題ありません。ラインもナイロンライン3号でOK。コストパフォーマンスで選ぶならおすすめはこのライン付きリール。

2019年に発売されたシマノの入門機、シエナの2500です。

その他の初心者向けリールはこちらで詳しく紹介しています。

https://www.fam-fishing.com/entry/CheapReel_for_beginner

最初は投げサビキセットから始めよう

投げサビキは状況に応じて竿の長さ以上にウキ下の長さを設定できる遊動ウキ仕掛けになっています。慣れれば簡単に組めるようになりますが、初心者には若干ハードルが高い仕掛けです。

まずは全てセットになった仕掛けを使うことから始めましょう。面倒な遊動ウキのシステムもワンタッチでセットできます。おすすめはこちら。私も最初に手にした投げサビキ仕掛けです。

”投げサビキ”以外にも、”遠投サビキ”、”ウキサビキ”、”飛ばしサビキ”なんかの名称でいろいろなメーカーから売られていますが、基本的に同じものです。

セット仕掛けの中には、あらかじめ必要なパーツがセットされた10メートル程度のライン付き投げサビキ仕掛けもあります。例えばこの仕掛けがそのタイプ。

これはこれでお手軽ですが、通常の誘導ウキ仕掛けにくらべて複雑ともいえます。トラブルが起きたときやパーツ消耗時の交換を考えると、あまりオススメできません。今後のためにも、今から紹介するスタンダードな仕掛けを覚えたほうがいいでしょう。

では、投げサビキのシステムを具体的に説明します。

投げサビキ仕掛けのシステム

投げサビキ仕掛けの全体像

最初に全体像を把握しましょう。私が組んだ実際の投げサビキ仕掛けです。

リールから出してきたライン上にこの遊動ウキのシステムを組んでいくことになります。

投げサビキに限らず、「遊動ウキ」の仕掛けはこのようなシステムになっています。タチウオのウキ釣りなんかにも応用できるので、海釣りをするならぜひ覚えておいてください。

誘導ウキの仕掛けについてはこちらで詳しく説明しています。

https://www.fam-fishing.com/entry/free-float-system

リールに近いパーツから順に説明します。

ウキ止め

まず一番竿に近い位置にウキ止めを付けます。これはラインに半固定できるパーツなので、ライン上を移動させることでウキ下(ウキから仕掛けまでの距離)の位置を調整することができます。

ウキ止めは主に2つのタイプがあり、それぞれ素材や形状が異なります。

ゴムタイプ

まずはゴムタイプ。

詳しい説明は省きますが、2つ折りになったワイヤーに数珠繋ぎでセットされており、それをラインにスライドさせることでワンタッチ取り付けができます。

投げサビキセットのウキ止めはだいたいこのタイプです。手軽だけど遠投するときガイドに引っ掛かりやすく若干コスト高。 後付けできず最初からラインに付けておかないといけないので、深いタナに設定する場合は長いライン上をキュッキュッっと大移動させないといけません。

逆に、竿の長さより浅いタナを狙うのには適しています。

糸タイプ

続いてラインに結びつける糸タイプ。

基本は自分でラインに結びつける必要がありますが、最初から結び目がつけてあり溝の付いた専用器具にラインを通すことによってワンタッチで結べるものもあります。

ゴムタイプと違って糸タイプはラインに後付けできるメリットがあります。また、ガイドへの引っ掛かりも少ないから遠投しやすい。

しかし裁縫糸のようなコシの無い柔らかな糸なので、野外で風があったりすると結ぶのがちょっと難しいかも。また、ラインへの締め付け具合も自分で調整しなければならず加減が難しかったり。きつく締めるとタナの変更が大変だったりラインに傷がついたり、ゆるいとズレたり。

慣れればベストな選択ではあるのですが。

ウキ止めは意外と初心者泣かせのパーツです。いったいどれを選べばいいのか?

私のオススメは「キングウキ止めゴム」

ずばり私のおすすめは「キングウキ止めゴム」。

素材はウレタンゴムなのですが形状は糸タイプ。ゴムタイプと糸タイプのハイブリッドともいえます。コスト的にも性能的にもラインへの付け易さ的にもマイベスト。

ラインに自分で結びつける必要がありますが、糸タイプのものよりコシがあるので扱いやすく結び方も簡単。ハーフヒッチ、いわゆるかた結びを繰り返すだけ。ちゃんとパッケージに書いてあります。コツは、引っ張って伸ばしてから結ぶこと。

ガイドにも引っ掛かりにくい。ライン上を移動させやすい、それでいてズレにくい。200円程度で40本も入っててお得。頑張れば1本で2つのウキ止めが作れます。

シモリ玉

シモリ玉はビーズ玉のようなもので穴が空いており、ライン上をスライドするパーツです。

小さなウキ止めだけだとウキを繋ぐスイベルの穴を通過してしまうので、これがストッパーとなります。なので必ずスイベルの穴より大きなものを選んでください。ラインの太さに合わせたサイズ展開で売られていますので適切なものを選んでください。

穴が先細りのテーパー状になっているものが多いので、必ず穴が小さいほうをウキ止めの方にしてラインを通してください。これで浮き止めに穴がひっかかるトラブルを回避できます。

ウキスイベル

ウキスイベルは、ウキとラインを接続するパーツです。これもライン上をスライドするパーツです。

セットになった商品やウキを単品で購入した場合は、プラスチック素材のパーツにラインを通すシモリペットタイプが付属していることが多いと思います。下の画像だと赤い目玉みたいなやつ。

もちろんそれでも問題なく使えるのですが、ラインと接触し磨耗していくことで溝ができ、ラインが引っ掛かるようになることがあります。そうなると交換の必要が。

私はサルカンにスナップが付いたインタースナップスイベルみたいな名称で売られているものを使っています。安いし滑りがいいし、これで十分役割を果たしますので。こういうやつ。

サイズは店頭で見てシモリ玉を通過しない穴のサイズ、ウキが接続できるスナップのサイズを選んでください。

サビキウキ

投げサビキ仕掛けの要ともいえるウキです。オーソドックスなものはこんな風にずんぐりした形状のウキです。

サイズが号数で示されていますので、単品で買う場合はオモリあるいはオモリ付きカゴの重さに合わせたものを選びましょう。8号と10号を用意しておけばだいたい事足りると思います。

ウキの頭にパイプを差すことでケミホタルが装着できる形状のものがほとんど。夜釣りにも対応できるというわけです。安いものだと100円台で買えますし、それで何の支障もないです。デザインで選んでもOK。

若干値がはりますが、遠投に特化するために羽根が付いたミサイルのような形状のウキもあります。

からまん棒

続いてからまん棒。

「からまん棒」と普通に言ってますが、これってどこかのメーカーの商標なんでしょうか?それはともかく、このパーツを仕掛けより上にセットすることで、ウキと仕掛けが絡むのを防ぎます。セットする位置はサルカンの上、ウキの全長より長く距離をとることで効果を発揮します。

また、何らかの理由で仕掛けが切れた際も、からまん棒があればウキを失うことを防げる確率が高くなります。

肝心のサビキ仕掛けはどうする?

からまん棒までセットできたらあとはサビキ仕掛けを結ぶのみ。

基本的には普通のサビキ、竿下サビキで使っているものをそのまま使えます。

ただしラインが細い仕掛けだと、投げたときに幹糸が切れてカゴと仕掛けだけが沖にすっ飛んでいくという悲しい目にあうことがありますので注意しましょう(経験者談)。

ちょっとだけ値がはりますが投げサビキに特化した仕掛けも売ってるので、もちろんそれを使ってもいいです。

投げサビキ仕掛けとして売られているものは、投げてもトラブルが少なくなるよう針の本数が少なく全長が短い仕掛けだったり、幹糸が太くて全体的に頑丈な構造になってたりします。

いずれにせよ竿下サビキと同じようにその日に反応があるサビキ、その時釣れている魚の大きさにあった針のサイズを選択する必要があります。特に針のサイズは重要です。現場で対応できるよう、その時釣れている魚のサイズを把握していくつかのサイズバリエーションを揃えておくのが鉄則といえます。

仕掛けの説明は以上です。いざ釣り場へ!

釣り場で投げサビキをしてみよう

ここからは実際に釣り場で投げサビキをすることを想定して書いていきます。具体的なシチュエーションを交えつつ。

その日のタナを探ってウキ下を設定する

最盛期の混雑した釣り場でアジを釣る想定

秋になりファミリーフィッシングが最盛期を迎える時期。家族連れで混雑する人気の釣り場にやってきました(という体でお願いします/上の写真もイメージです)。

ターゲットはアジ。アジは夏頃の豆アジの時期だと表層付近で釣れたりしますが、秋ぐらいになるとだんだん底に沈む傾向があり、中層だったり底層だったりその日その場所によってタナはさまざま。まずはその日のタナを知る必要があります。

アジが釣れるタナを探ってみよう

タナを把握するには竿下サビキより投げサビキの方が簡単です。

まずはウキ下(ウキからオモリあるいはカゴまでの長さ)を1ヒロ(約1.5m)にして投入。すぐさまウキがピョコピョコ。釣れてきたのはカタクチイワシ。アジはもっと底のタナかな?

思い切って浮き下を4ヒロ(約6m)にしよう。普通の岸壁ならこれでだいたい底スレスレにサビキのカゴがくるはず。ウキ止めを移動させて4ヒロに設定します。あ、そうそう、ウキ止めを移動させるときはラインを水で濡らすのを忘れないように。乾いたまま動かすと摩擦熱で浮き止めが切れたり、ラインが弱ったりします。

タナの把握ができた!あとはウキまかせ

さて再び投入。

深いので仕掛けが沈んでウキが立つまで少し時間がかかります。と、ウキが立つと同時にアタリが!今度は狙い通りのアジが釣れました。これで今日のアジが泳ぐタナが分かりました。ウキがついてるので、仕掛けを投入しさえすればさっきと同じタナに釣り針が到達します。投げサビキ便利!

…という感じでタナを把握することができます。干満の差で深さが変わるので、満潮に向かって上げ潮になっているのであればちょっとづつウキ止めを上げるなどしてウキ下を調整しましょう。

サビキのカゴが完全に底に着いてしまうと根掛かりの原因になるので、深くても底スレスレにする必要があります。底に着いてしまうとウキが立たない、あるいは波の上下に合わせて倒れたり立ったりするなど不自然な動きをするはずです。しっかり見極めて調整しましょう。

混雑した釣り場では 投げサビキをアンダースローで投げる

投げサビキというぐらいなので遠投したい場合は仕掛けを投げるわけですが、混み合った釣り場からオーバースローで投げるのは結構迷惑だったりします。

仕掛けが長くて重いのでへたくそなキャストだと危険だったり、コントロールがずれておまつりしたり、キャストしたときにカゴからアミエビの汁がもれて”アミエビ汁のにわか雨”が降り注いだり(これはほんと迷惑)。

なので混雑した釣り場では下投げアンダースローで投げるのをオススメします。オーバースローほど飛距離は出せないけど竿2~3本ぐらい先には投げられるし、コントロールもとりやすいのでピンポイントで狙いたい場所を狙えます。

もちろんスペースに余裕のある釣り場なら豪快にオーバースローで遠投してめいっぱい沖を狙うのもアリです。遠投は男のロマン。

わざわざ解説するほどのことでもない気がしますが、意外とアンダースローで投げている人が少ないのであえて図説させていただきます。

[1]ベールをあげてアミカゴを掴む

竿を操作する手と反対側の手でオモリあるいはカゴを掴みます。

いや、カゴを掴むと手が臭くなるのでカゴを繋ぐスナップでもいいです。リールはベールを上げた状態でラインを人差し指で抑えておきましょう。

[2]カゴを離して遠心力で投げる

仕掛けを離して遠心力で沖のほうへ投げます。

投げると同時に竿を立ててやると勢いがつくのでモアベター。人差し指で抑えてるラインはまだ離さないで!今更ですが、海面までの距離が無い釣り場だとこのキャストは出来ません。

[3]適当なタイミングでラインをフリーに

ここぞというタイミングで人差し指を離してラインをフリーにします。タイミングは練習して自分でつかんでください。

ドボンと派手な音を出しながら仕掛けが着水します。デリケートな浮き釣り仕掛けだと着水前にラインを張るなどして仕掛けの絡みを防止する必要があるんですが、投げサビキなら仕掛けの一番下にあるオモリやカゴが真っ先に沈んでいくのでそんな細かいこと気にしなくて良し。

[4]リールを巻いてラインを張る

着水して浮きが立つまではリールに触れずラインを送り続けてください。浮きが立ったらリールを巻いてラインにテンションをかける(ピンと張る)のを忘れないこと。

これを怠ると後々トラブルに繋がりかねないので重要です。仕掛けを流している間もたまに様子をみてリールを巻いてください。

テンションをかけると同時に竿をシャクってカゴからアミエビを出すこともポイントです。あとウキの流しっぱなしは注意してください。混雑した釣り場なら周囲と合わせることも大事。

あとは浮きが沈むのを待つばかりです。

狙える範囲が広がれば釣れる可能性も広がる

以上、投げサビキの解説でした。

沖を狙えばたくさん魚が釣れる、沖を狙えば大きな魚が釣れる、必ずしもそういうことではないのですが、広く探れば魚と出会える可能性が高くなるのは必然。竿下サビキで反応ないな~ってときは投げサビキで遠くも探ってみてください。周囲はさっぱりなのに一人だけ爆釣なんてことも有り得ます。

投げサビキをマスターすれば確実に釣りの世界が広がります。是非マスターして、より確実な釣果をゲットしましょう!

- タナとは魚が泳いでいる層、言い換えればその日魚が泳いでいる海の深さのことです。投げサビキならこのタナが固定できるので、魚が泳いでいるその層に仕掛けをキープできます。 ↩︎