アニメ化と実写化もされた漫画「放課後ていぼう日誌」。これきっかけで釣りに興味を持ったひとは多いんじゃないでしょうか?

作中で説明されてはいますが、いざ同じことをしようとすると釣りはハードルが高い。どんな道具を選べばいいか?どんな釣り場にいつ行けばいいのか?分からないことばかり。

釣り人である私が放課後ていぼう日誌に登場した釣りについて解説していきます。興味のある釣りを見つけて挑戦してみましょう。きっと新しい世界の扉が開きます。鶴木ちゃんのように。

11巻までに登場する釣りを紹介

2024年3月現在、11巻まで単行本が出ている放課後ていぼう日誌。

※8~12巻の内容についての記事は準備中です

放課後ていぼう日誌1巻の釣りを解説

田舎の港町に引っ越してきた鶴木ちゃんがていぼう部から様々な洗礼を受けつつ、だんだんと釣りに興味をもっていく過程が描かれている1巻。

れぽーと01「疑似餌を使ったタコ釣り」

タコは意外に身近なターゲット

堤防で偶然出会った黒岩部長に、半ばだまされるかたちでタコを釣りをさせられるエピソードから物語が始まります。

タコってその辺の堤防から簡単に狙えるありふれたターゲットなんです。都会の汚い海にも当たり前に生息しています。

疑似餌で釣るのが主流

黒岩部長が使っていたのは、エサがついた針ではなくタコジグと呼ばれる疑似餌。ゴム製のヒラヒラした飾りがついたタコ専用ルアーみたいなもの。

見ての通りこれ自体がタコの形をしています。一見ふざけて作られたようにも見えるこんな疑似餌でタコは釣れるのです。魚介類の中では頭がいいとされているのに。

堤防の壁や継ぎ目の隙間など足元にいることが多いので、部長のように竿を使わず手釣りをすることもできます。

タコ釣りは人気ジャンルとして成立している

タコは海底や堤防の壁などに張り付いてなかなかはがれないことがあるので、パワーのある強い竿や太い糸を使う必要があります。魚種とその狙い方によって専門化が進む釣り業界、タコ専用の竿なんてのも当たり前に存在します。

れぽーと12で鶴木ちゃんがよく分からないままアジ釣りに持っていってしまった硬い竿、あれもタコ用の堅くて強い竿でした。

堤防では初夏から盛んになる釣りなので、全国的にタコ釣りは夏の風物詩です。

- 基本は夏の釣りだけどそれ以外の季節でも釣れなくはない

- 堤防などで障害物や隠れる隙間などがあるところで釣れる

- 海底や壁から引き剥がすために硬い竿や太い糸などタコ釣り専用の道具が有用

- 最近はエサで釣るより疑似餌やルアーが人気

- かつての釣り入門書にはラッキョウを餌に釣るという釣り方も紹介されていた

れぽーと03「アジゴのサビキ釣り」

豆アジと呼ばれる小型のアジ

鶴木ちゃんが釣りの楽しさを理解し、ていぼう部への入部を決断をするエピソード。入部を迷う鶴木ちゃんとていぼう部のフルメンバーで「アジゴ」を釣ります。

アジゴとはつまり10センチ未満ぐらいの小さなアジのことで、州地方独特の呼び名。全国的には「豆アジ」という呼び名で通じます。

初心者の定番サビキ釣り

ここで使わているのがサビキという仕掛け。ゴムやカワハギの魚皮などで作られた疑似餌が針に取り付けられています。その針が何本も付いた仕掛けがサビキ仕掛け。

サビキの疑似餌は小さなエビやシラスを模したもの。これを撒き餌の煙幕の中に落とし込んで、一度にたくさんの小魚をまとめて釣ることができます。

通称「レンガ」と呼ばれるアミエビを凍らせたブロックを解凍して撒き餌に使うのが定番ですが、最近ではチューブ入りで常温保存ができて手が汚れないものもいろいろと発売されています。フルーツの匂いがつけてあるものも。

初心者向けの釣りとして海釣りでは大定番で、タイミングさえあればめちゃくちゃ簡単に魚が釣れます。しかもたくさん。鯉のぼりのように。

初心者でも爆釣できるサビキ釣り

アジを始めとしてサバやイワシなどの回遊魚や、そこにいる何らかの魚が高い確率で釣れます。だから初心者が初めてやる釣りとして大変オススメ。

ていぼう部が釣ったような10センチ未満の小さなアジは全国的に初夏のターゲット。内臓とエラだけ「ぶりゅ」っと取って、あとは小麦粉や片栗粉をまぶして丸揚げにすると頭や骨丸ごと食べられてめちゃ美味いおかずになります。酒のつまみとしても最強レベル。

漫画の中で鶴木ちゃんのお母さんが作ってくれたように南蛮漬けにするのも最高です。余った丸揚げを三杯酢に漬けれればいいだけ。

- 堤防から釣るアジ自体は初夏から晩秋に最盛期を迎えるが場所によっては冬場でも釣れる

- ある程度水深のある堤防や釣り公園などで釣れる

- 入門セットなど安価な道具でも簡単にたくさん釣れる

- サビキ仕掛けはアジ以外にもいろいろな種類の魚が釣れる

- 豆アジを釣りたいなら仕掛けのサイズが大事(0.5~1号ぐらいの小さな針)

れぽーと06-07「ソフトルアーを使ったマゴチ釣り」

マゴチは白身の美味い魚

釣りをしない人とってマゴチは馴染みのない魚だと思います。

普通に食卓に上がることもないし、外食で積極的に食べるという魚でもないでしょう。でもフグに匹敵するぐらい上品な旨味がある白身の魚です。

ワームというルアーで釣る

ていぼう部はこの魚をルアーで狙います。

こういった、ジグヘッドという針がついたオモリのようなものに、ゴム製のソフトルアーを取り付けます。

ソフトルアーというのはこういうゴム製のイモムシみたいなやつ。いわゆるワームと呼ばれるもの。

こんなオモチャみたいなものの組み合わせで魚が釣れるのか?釣れるんですよこれが。こういう意外性がルアー釣りの楽しみのひとつ。

- 初夏から秋にかけて釣れる

- 砂浜など海底が砂地になっている場所で釣れる

- ルアー専用の竿やリールが必要

- 関西ではあまり釣れない

放課後ていぼう日誌2巻の釣りを解説

顧問のさやか先生が登場する2巻。

酒乱キャラな顧問、釣具店たこひげやなど、登場人物や行動範囲が増えて舞台が広がります。釣り以外にも潮干狩りや釣り用ウェア選びなどのエピソードが収録されています。

れぽーと12「アジゴのサビキ釣り」

小魚を狙うときは針サイズが重要

以前大漁だったことに気を良くして「適当にやっても釣れる」と挑んだサビキ釣りですが、針が大きすぎたり、竿が合わなかったりしたことでうまく行かなかったというエピソード。

これ、小魚を狙うシチュエーションとしてリアルです。小さな魚を釣るには針のサイズってすごく大事。

サビキは初心者の釣りだと侮ることなかれ。意外と奥が深い釣り。

れぽーと13「穴釣り」

ガラカブ=ガシラ=カサゴ

九州地方でいうところのガラカブ、あるいはアラカブ。関西ではガシラ、正式名はカサゴ。

オールシーズン釣れる堤防の癒し系。愛嬌のある顔つきをしていて、ウルトラ怪獣ガラモンのモデルになったことでも知られています。

釣り人以外には知名度が低い

釣り人にはおなじみの魚ですが、一般的な知名度は低い。

海底の岩やテトラポッドなどの隙間に隠れているので、アジやサバみたいに網でガサーっと大量に獲れる魚ではありません。だからあまり安く売られていないのです。だからといって高級魚とも言えませんが、この魚が手軽に手に入るのは釣り人の特権といえます。

堤防だとコンクリートの継ぎ目とかテトラポッドの隙間とかに潜んでいるので、作品中と同じようなブラクリ仕掛けで狙うこともあります。胴突き仕掛けという針がたくさんついた仕掛けでも狙うことができます。

どう食べても美味しい魚

白身の魚なので、刺し身にしても煮付けにしても本当に美味しい魚です。

とてもいい出汁が出るので、丸ごと煮込んで味噌汁の出汁と具にするのも最高です。

根魚のリリースについて

カサゴをはじめとする根魚と呼ばれる魚たちは成長が遅い魚とされています。20センチ程度になるまで何年もかかったり。また、あまり生息地域を移動しないという習性があります。だから釣り過ぎるとそのピンポイントな場所のカサゴが減ってしまうおそれがあります。

これからも釣りを楽しめるようにするにはリリースについて考えることも必要です。

- 季節を問わず狙えるターゲット

- テトラポットの隙間、石畳の隙間、堤防の切れ目などでよく釣れる

- 安価な道具で狙えるが短い竿の方が使いやすい

- エサはゴカイ、魚の切り身、イカの切り身など

- 小さなサイズはリリース推奨

特別編「エギを使ったアオリイカ釣り」

伝統漁具の餌木

連載に先立って読み切りで掲載された幻の第1話。ネットで1話まるごと読むことができます。

エギというルアーの一種で釣るのですが、このエギは昔から日本の漁具として存在していたものです。漢字で書くと「餌木」。

その名の通り、本来は木でできていてエビを模した疑似餌となります。今は大体樹脂製ですが。

イカの王様アオリイカ釣りが人気

ルアーフィッシングの一種としてそのエギを投げて使う「エギング」と呼ばれている釣りがあり、その主な対象魚がこのアオリイカ。

釣り自体の人気もさることながら、そのもちっとして甘みのある身の美味しさが人気の理由です。その味をもってイカの王様とも呼ばれます。

- 釣れる時期は春と秋の2回でそれぞれ「春イカ」「秋イカ」と呼ばれる

- 大型サイズを狙うなら春、数を狙うなら秋。初心者は秋がおすすめ

- 釣れる場所は潮通し(潮の流れ)が良くて水がきれいな堤防や磯など

- エギで釣るなら専用のルアーロッドやリールが必要

放課後ていぼう日誌3巻の釣りを解説

3巻では春から少し季節が進んで梅雨を迎えます。

全体を通してみるとあまり釣りをしていない巻ですが、安全対策や放置ゴミなど、釣りをする上では避けて通れない問題を取り上げています。とはいえ説教臭くならないのがこの漫画のいいところ。

れぽーと14-15「テナガエビ釣り」

テナガエビは初夏の風物詩

天候がすぐれない中、ていぼう部は近所の川にある橋の下でテナガエビ釣りをします。

テナガエビ釣りは全国的に梅雨どきの風物詩的な釣りとなっており、海に近い汽水域の川でのんびりとできる手軽な釣りです。

手軽だけど難しい釣り

ところが意外と難しい釣りでもあり、私も初めて挑戦したときは鶴木ちゃんと同じように悶絶したくなるほどテナガエビに弄ばれました。アタリはあるけど掛からないのです。

ただ、コツさえつかめばどんどん釣りあげることができます。

食べるためには泥を吐かせる必要があるので、エアーポンプで生きたまま持ち帰る必要があります。本来は釣りエサを生かすためのものですが、釣具屋にいけばエサクーラー、エビクーラーと呼ばれる専用容器が売られています。エアーポンプを取り付けられるポケット付き。

持ち帰ったら水を交換しつつ生かして泥を吐かせます。水は水道水でOK。朝に釣ったなら夕方には食べられるでしょう。

濃厚な旨味で美味しいターゲット

しっかりしたエビの旨味があるので、漫画の中のように定番の素揚げにしても美味しいですし、アヒージョにしても美味!

小さめのエビだからこそ、頭から丸ごとかじってエビの旨味を堪能することができるのです。

- 梅雨前ぐらいから秋まで釣れる

- 海水と淡水が混じる汽水域で障害物のあるところで良く釣れる

- エサはアカムシ、ゴカイ、イカなど

- 奥の手としてテナガエビ自身の身もエサにできる

- タナゴ用など短い延べ竿が使いやすい 1000円ぐらいで売ってる安い竿でOK

- 長い延べ竿でも穂先だけを抜いて使えばいい

放課後ていぼう日誌「4巻」の釣りを解説

季節的には梅雨が明けて夏本番間近という頃合いの4巻。

れぽーと20「延べ竿を使ったアジ釣り」

釣って楽しい食べて美味しいアジ

またアジ釣りかよ3回目だぞと思うかもしれませんが、アジは釣り人にとって本当に馴染みの深い魚なんです。

このエピソードのように延べ竿で一本釣りみたいなこともできますし、この漫画で何度も出てくるサビキ釣りも定番。また、小さなソフトルアーを使ったアジングという狙い方も人気。冬場は狙いにくくなりますが、ほぼ一年中堤防から釣れることも人気の理由。

また、そもそもの味の良さとどんな料理にでも対応できる万能さもあります。刺身、塩焼き、たたき、なめろう、天ぷら、煮付け、一夜干し、などなど。

ていぼう部はいろんな食べ方でアジを堪能していますね。私自身、手軽に釣れる魚の中で何が一番美味しいかと問われれば、迷わずアジと答えます。

アジフライにしたり。

漬けを丼にしたり。

刺し身にしたり。

素人が刺し身なんて作れるのかと思う人がいるかもしれませんが、釣りをすれば刺し身はとても身近で手軽な魚の食べ方になります。

2種類のアジ

なお、堤防から釣れるアジは主に2種類存在します。

それはマアジとマルアジ。一般的にアジといえばマアジのことを指し、マアジのほうが美味しい。ある特徴を知れば容易に見分けることが出来るので、チャレンジしてみてください。

れぽーと23「バリ釣り」

バリとはおしっこのこと

ていぼう部では釣れた魚のことを「バリ」と呼んでいましたが、全国で通じる正式な名前は「アイゴ」です。

ではバリとは何かというと、方言でストレートに「小便」のことを指します。つまりおしっこのように臭い魚だと。それに加えて棘に毒があり、刺されるとかなり痛いので雑に扱われがち。専門に狙う人もあまりいない不憫な魚。

適切な処理をすれば美味しい魚

しかし作中のように釣れたらすぐ内蔵を処理しさえすればその臭みはありません。

きちんと処理すれば刺し身だろうが塩焼きだろうが煮付けだろうが美味しくいただけます。稀ですが、魚売り場で売られていることもあります。

アイゴはどちらかというと暖かい海に多く生息する魚ですが、近年は地球温暖化の影響で海水温も上がり、その数を増やしているようです。それによる海藻の食害が問題となってきています。

れぽーと24「キス釣り」

砂浜からの釣りでは大定番

砂浜からの釣りとして大定番のキス釣り。

夏場はピンギスと呼ばれる小さなキスが波打ち際付近で釣れたりするので、あまり遠投できない初心者でも簡単に釣ることができます。

人工エサは生エサにかなわない

鶴木ちゃんが使おうとしている疑似餌はマゴチ釣りにも使ったソフトルアーの一種といえるもので、より生のエサに近づけたものです。人工餌とも呼ばれます。

ただ魚の食いつきについては生きたエサにはかなわないというデメリットがあります。そこをいかにしてカバーするのかという課題と、その解決の糸口を鶴木ちゃんが見つけたところで、次巻へと続きます。

- 初夏から秋にかけて釣れる

- 河口や砂浜など海底が砂地になっているところで釣れる

- エサはジャリメ(関西だと石ゴカイ)や青イソメなど

- 投げ竿が最適だけど20グラム程度の錘が投げられる竿ならルアーロッドでも

放課後ていぼう日誌5巻の釣りを解説

5巻でいよいよ夏を迎えます。

夏から秋は本格的な海釣りシーズン。夏休みにも入りましたしワクワクしますね。船にのって瀬渡しなんて冒険っぽくて最高じゃないですか!

れぽーと26「キス釣り」

人工エサに命を吹き込む

前巻からの持ち越しで引き続き人工餌を使ったキス釣り。なにかを学んでなにかを確信した鶴木ちゃんのリベンジマッチとなります。

”人工餌は自分で動かない”という当たり前なんだけど大事なことに気がついて、常に仕掛けを動かして魚にアピールするという作戦で挑みます。これはつまりルアー釣りと同じ考え。釣り糸を介して無生物に命を吹き込むのだ!

簡単にいかないのが釣りの面白さ

これで勝利は間違いなしと思いきや、そう簡単にいかないのが釣りの難しさであり面白いところ。その日の状況によっても変わるので同じ手が通用しないことも。

「これがだめならどうすればいい?」という、次の一手を考え試し続けることで正解に近づき、それが釣果に結びつきます。今回は魚が小さいから餌を短くするというその日の正解を見つけて、見事キスを釣り上げました。

試行錯誤は釣りの醍醐味

最後に黒岩部長が似たようなことを言ってますが、自分自身の考え、そして知識や経験から試行錯誤を繰り返し結果に結びつける過程は釣りの醍醐味だと言えます。そうして釣り上げた魚。それはたとえ小さかろうが、数が釣れなかろうが、周りにバカにされようが特別なもの。

なおこのエピーソードで使われた人工餌は、マルキューという釣り餌メーカーから発売されているパワーイソメがモデルになっていると思われます。

れぽーと29「ジギングサビキ」

ルアーを使った攻めのサビキ釣り

瀬渡しで無人島に渡っての釣り。

鶴木ちゃんは得意のサビキ釣りをしようとしたものの、撒き餌を忘れて急遽初挑戦となったジギングサビキ。ジグサビキとも呼ばれるルアー釣りの一種です。

撒き餌の変わりにジグをきらめかせて魚の興味をひきます。サビキ部分がシラスや小エビ、ルアー部分がそれを捕食しようとする小魚を模している…ということになっていますが、実際魚がどう感じているのか。

ジギングサビキは大物が釣れる釣り方

ジギングサビキは、小魚だけではなく、ジグにブリやサワラ、大きなサバなど大物が食いつく可能性もあるのが面白いところ。

ジグというのは正式にはメタルジグと呼ばれるルアーで、鉛でできた硬くて重いルアー。こんな餌とは程遠い金属の板に魚が食いつくのです。

ジギングサビキはジグとサビキを別々に買って自分好みの仕掛けにすることもできますが、最初は漫画に出てくるようなセットになったものを買うのがいいでしょう。

海底まで沈ませる都合上、ジグは根がかりしやすくて失くすことが多いのでスペアの用意は必須です。

- 基本的には回遊魚が多い夏から秋がシーズン

- 堤防など回遊魚が釣れる場所ならどこでも有効

- シーバスロッドやショアジギングロッドなど比較的強いルアーロッドが必要

- ジグは根掛かりしやすいからスペア必須

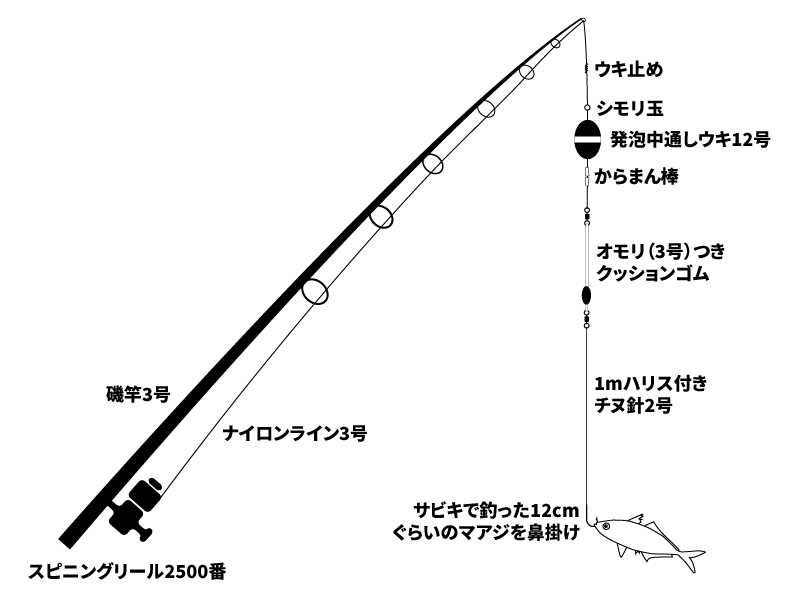

れぽーと30「泳がせ釣り」

食物連鎖を利用した釣り

鶴木ちゃんがジギングサビキで釣り上げたアジを生きたまま針にかけて、ヒラメを狙う黒岩部長。

ここでは泳がせ釣りと呼んでいますが、地方によって「のませ釣り」とか「食わせ釣り」とか呼ばれます。要は生きた魚を針にかけたまま泳がせて大型魚を釣る方法です。大型魚が小型魚を捕食する、食物連鎖を利用した釣り方です。

このエピソードでは海底にいるヒラメを狙うので、漫画の中ではオモリをつけて海底付近にアジを泳がせていますが、海面に近い表層を狙う場合は大きなウキをつけてアジを泳がせることもあります。例えばこんな仕掛けで。

自分で仕掛けを組むこともできますが、市販もされています。

表層付近を狙うと何が釣れるのかというとブリが代表格。

泳がせ釣りにアジが最適な理由

泳がせる餌にアジを選ぶのにも理由があります。

自分でも釣れるし餌屋さんで手に入りやすいということもありますが、イワシなどに比べて生命力が強く弱りにくいのがひとつの理由。横に泳いで暴れるサバと比べると素直に泳ぐから仕掛けが絡まりにくいのも選ばれる理由。

これで座布団ヒラメを狙おうとするも釣れたのはエイでした。釣りをしていると意外と掛かることが多いエイですが、ヘビー級のパワーで引くので、中途半端な仕掛けだとすぐ切られます。しっかり釣り上げたということはちゃんとそれを想定した強い竿やリール、仕掛けを用意していたということですね。さすが部長。

- 基本的には回遊魚が多い夏から秋がシーズン

- 堤防など回遊魚が釣れる場所ならどこでも有効

- 3号から4号ぐらいの磯竿がベスト

- 大きな魚が掛かると竿を持っていかれるのでリールのドラグを緩めておく

放課後ていぼう日誌6巻の釣りを解説

6巻は、2020年の3月19日に発売。

れぽーと34、35「シーバス釣り(エソ釣り)」

メタルジグは肉食魚を釣るためのルアー

リメイクしたメタルジグを使ってシーバスを釣ろうとする鶴木ちゃんと夏海。

無人島でも使ったメタルジグ。このルアーを使って岸からするルアーフィッシングをショアジギングと呼びます。ショア(shore)とは岸のことで、つまり陸からのジギング。

これでシーバスを釣ろうとしたものの、釣れてきたのはショアジギングの外道としてお馴染みのエソでした。

小骨が多く嫌われ者だけど美味しいエソ

エソは作中と同じように嫌われ者で基本は即リリースされる魚。なぜなら小骨が多くて食べにくく調理が面倒くさいから。

でもエソ自体は高級かまぼこや練り物の原料として使われる美味しい魚。ちょっと手間を掛ければ美味しく食べられます。要は小骨さえなんとかすればいいのです。

私はエソが釣れたら喜んで持ってかえって食べる派。

すり身にしさえすれば、鍋でもおでんでも揚げ物でも、どんな食べ方でも美味しく食べられます。

私もこのエピソードにあったレシピ通りにさつま揚げを作ってみました。エソは美味しい魚ということを再確認しました。

放課後ていぼう日誌7巻の釣りを解説

アニメ放映終了を経て発売された7巻。九州地方の大雨被害により原作者の小坂先生が被災され発売が一時延期されましたが、2020年の12月に無事発売となりました。

まだ合宿での釣りが始まっておりません。時系列的に前後して、おそらく合宿の2週間前ぐらいだと思われる、黒岩部長とさやか先生という大人組のエピソードでのみ釣りをしています。

れぽーと41「ゴンズイ釣り」

夜釣りの定番毒魚ゴンズイ

おそらく校則で禁止されていたのであろうバイクの運転が見つかり、さやか先生にかばってもらったと思われる黒岩部長。そのお礼として酒のつまみになる魚を釣るという流れになったのでしょう。そこで選ばれた魚がゴンズイでした。

作中ではさらっとしか触れられていませんが一般的には毒魚という認識が強い魚です。4巻で釣っていたバリ(アイゴ)と同じく、ヒレに仕込まれた毒針で刺されるとジンジン、いやズンズン痛む厄介な魚。夜に釣れるということもあって暗い中での処理にリスクがあり、余計に避けられている魚であります。

アイゴもそうなんですが、ヒレに毒がある魚や歯が鋭い魚が釣れたときは魚を挟む道具が便利です。

放課後ていぼう日誌8巻の釣りを解説

ようやく合宿での釣りが始まる9巻。

すでに日は沈み刻々と夜へ近づく時間帯。こんな時間から始める釣りといえば。

れぽーと42「アジング」

ワームでアジを釣るアジング

またアジを釣るの?と思った人も多いでしょう。そうです、またアジなんです。愛されてる魚だから仕方ないんです。

ただしこれまでやってきたサビキ釣りやエサ釣りとは違いルアーでアジを狙います。ルアーでアジを狙うことを総して「アジング」と呼びます。

広義では小さなメタルジグやプラグでアジを狙うこともアジングと呼べますが、実質的には数グラムの小さなジグヘッドに取り付けたワームでアジ狙う釣りをアジグングと呼ぶのが今の傾向です。

シンプルな仕掛けの釣り

鶴木ちゃんのセリフにもあるとおり非常にシンプルな仕掛けで、リールから出たラインにジグヘッドを結びつけるだけ。サビキみたいにアミエビを撒く必要がないので荷物も少ないですし手も汚れません。

昼間でもできないことはないですが基本的には夜の釣り。常夜灯のある漁港が主要な釣り場です。常夜灯の光に集まったプランクトン、それを捕食する小型の生物、そしてそれを捕食するアジを狙うという食物連鎖を利用する釣りといえます。常夜灯がない場合は集魚灯を使うことで同じシチュエーションが再現できます。

ライトタックルが必要

非常に軽いルアーを使うので、それを快適に扱える「ライトタックル」が必要になる釣りです。それ以外のタックルでもできないとは言いませんが、釣りとして楽しむためにはライトタックルが必須。

2m程度の短くて柔らかいルアーロッド、1000番台の小さくて軽いリール、そのリールに巻く1号以下の極細ライン。アジングはすでに確固たる人気ジャンルとして確立しているので、それぞれアジング専用のロッド、リール、ラインがあります。

レポート44「チヌの落とし込み釣り」

大阪湾で盛んな釣り

チヌ、つまりクロダイの落とし込み釣り。

私のフィールドでもある大阪湾はチヌがが多い海であり、やはり落とし込み釣りがさかんです。夏も冬も一年を通して、どこの堤防にも落とし込み釣りで釣り歩く釣り人がいます。

一方私といえば残念ながら落とし込み釣りをしたことがありません。触れたこともありません。語れることはありません。というわけで申し訳ありませんが、この釣りについての説明は現段階で省略させてもらいます。

ていぼう部と同じ釣りをするにはどんな釣り具を買えばいい?

釣り方ごとに専用の道具を用意するのが理想

最初から何本も釣竿は用意できないから

ていぼう日誌を読んで「自分もやってみたい!」と思ったら、どんな釣り具を用意すればいいのでしょうか?

この漫画ではいろいろな場所でいろいろなタイプの釣りをやっています。丁寧に釣り具が描き込んであるので、よくみるとそれぞれの釣りに対して使っている竿やリールが違うのが分かるはず。もちろん仕掛けもそれぞれ違う。

その釣りに対して専用の竿やリールを使うのが理想的ですし、そのほうがよりその釣りを楽しめます。でも最初からそう何本も揃えてられないですよね。

1本でいろいろな釣りに使える万能ロッドがある

エサもルアーもできる万能ロッド

そんなあなたのために、1本でいろいろな釣りに使えて高コスパな万能ロッドを紹介した記事をお送りします。

全てにおいて最適とは言えませんが、とりあえずここで紹介する竿でだいたいなんとかなります。8巻までに出てくる釣りでこの竿じゃ無理かなという釣りはアジングぐらいかな?できなくもないけど。

釣りの基準をつくるための釣竿

この竿で釣りに慣れて自分の中で釣り竿の基準を作ってしまえば、次に必要な釣り具がおのずと分かるようになるはずです。リールもなるべく万能に使えて安いものから使い始めて、次に使うリールの基準にするのがおすすめ。

さきほどオススメしたルアーロッドにベストマッチするリールが、シマノのセドナ2500。

アニメの作中でも、このリールと思しきリールが使われています。

必ずしも専用の道具が必要なわけではない

最近の釣り具は「~専用のロッド」や「~専用のリール」といううたい文句で売られていることがありますが、あれは釣り具を売るための宣伝文句という側面も大きい。ほかの釣りに流用できないかというと、必ずしもそうではありません。

メーカーお仕着せの道具を選ぶのもいいですし、その釣りがより深く楽しめるのも確かです。でも自分自身で判断して選んで結果を残せた道具は特別に感じるはず。

釣りに行く前に知っておいてほしいこと

釣りのマナーやルールを知ろう

暗黙のマナーやルールがある

この漫画がきっかけで釣りを始めたいと思った人がいたら、釣り人としてはとても嬉しい。

しかし釣りには明文化されていない暗黙のルールが存在します。

メンドクサイなと思うかもしれませんが、守れば自分も周りも快適に釣りが出来る、そんな最低限のルールばかり。ぜひ基本的なことを知っておいてから釣り場へ。

アニメ化と実写化

アニメ版放課後ていぼう日誌

原作の魅力を損なわない良作

放課後ていぼう日誌はアニメ化され、2020年の4月から9月にかけて深夜帯に放送されました。

放送開始早々、新型コロナの影響で一時中断がありましたが、7月より1話から仕切り直しで再スタートし9月に無事完走。原作の魅力を一切損なわず丁寧に作られた良作でした。原作ファンでアニメに不満を感じた人はほとんどいないはず。2期の制作が待たれます。

ドラマ版放課後ていぼう日誌

2023年6月にまさかの実写化。ドラマ版の放課後ていぼう日誌が配信されました。

正直、事前に公開されたキービジュアルを観たときは不安しかありませんでした。なんか安っぽい合成だし配信限定だし。

丁寧に作られた文句なしの実写化

ところがいざ配信が始まり1話を観て、それは杞憂に終わりました。

とても丁寧に作られています。肝心の釣りの場面について多少の突っ込みどころはあるでしょうが、ぐったりした魚を釣ってワーキャーするようなうすら寒いことにはなっていません。

釣りのうんちくも押しつけがましくなくチュートリアルとしても成り立つ演出があります。

原作からの改編もあるけど気にならない

明確な舞台設定がないためか部長が標準語だったり、原作と違うところもあったりします。

これらに納得がいかない人もいるかもしれません。でも撮影時はまだコロナ禍だったし色々と制限もあったのでしょう。その中で最大限いい作品を作ろうという意気込みが感じられます。

主要な4人のキャストも原作をしっかり反映した演技をしているしかわいいしで文句なし。

アニメをもとにした釣りマニュアルも

なお、釣り専門の出版社から発売された公式のムック本も初心者には非常に有用かつ実践的な内容です。

この本と合わせてこの記事も活用いただければ嬉しいです。

これからの展開と新しい釣り漫画と

今回紹介した放課後ていぼう日誌をはじめとして、ここ数年で新しい釣り漫画がどんどん増えています。こちらの記事で紹介していますので、放課後ていぼう日誌を知って釣りに興味を持った方はぜひご覧ください。

これがきっかけで釣りに興味をもったり、自然環境や水産資源にも関心が集まるようになれば素晴らしい。いち釣り人としてそう思います。

![放課後ていぼう日誌 Vol.1 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/4197lriVBCL._SL160_.jpg)

![放課後ていぼう日誌 Vol.2 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51LjF8RN2eL._SL160_.jpg)

![放課後ていぼう日誌 Vol.3 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41GFhDe4Q2L._SL160_.jpg)