冬は海釣りのオフシーズン。

いや俺にはオフシーズンなど存在しないという人もいるでしょうが、一般的に寒い時期は釣りのオフシーズンということになっています。水温が下がって釣れる魚も少なくなるし。寒いし。釣具屋に行っても人少ないし。寒いし。なにかと我慢強い釣り人も引きこもりがち。寒いし…

食べられる魚を釣るための海釣り。それをメインに大阪湾で釣りをしている私自身も、1月から4月までは完全なオフシーズンという位置づけでした。そう、「管釣り」に出会うまでは。

冬は食べられる魚が釣れない、淡水魚は美味しくない、放流された魚を釣るなんて面白いわけない。そんな風に思っているあなた、一度管釣りをしてみませんか?

釣ったら食べる派に管釣りをおすすめしたい

そもそも管釣りってなに?

管理釣り場でやる釣りだから管釣り。

そもそも管理釣り場というのは何かというと、広い意味では釣り公園や海上釣堀などを含んだ人の管理が行き届いた有料の釣り場という意味でとらえることができます。

しかし現状の釣り業界における「管理釣り場」というキーワードはもっと狭い意味を指すことがほとんど。狭義でいうとそれは「放流された養殖マスが釣れる釣り場」のこと。さらにそこでやる釣りの中でも特にルアーを使ったマス釣りのことを「管釣り」と呼ぶ傾向が強い。

エリアトラウトまたはエリアと略して呼ぶのも管釣り。

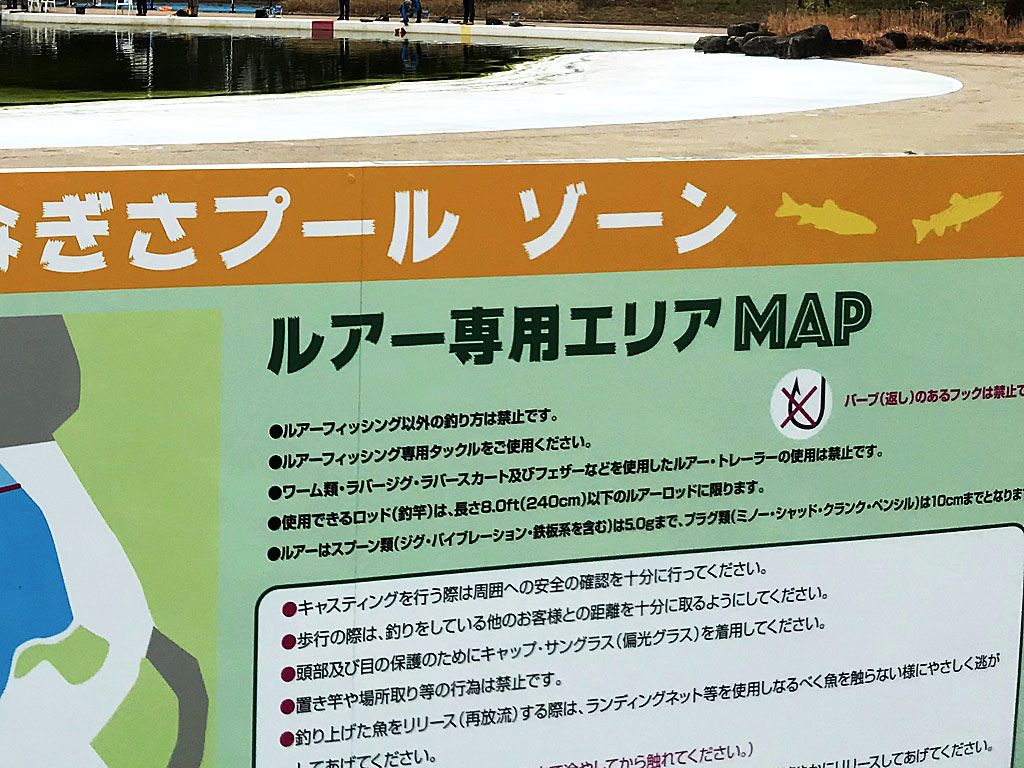

管釣りは決められたルールの中でやる釣り

管釣りは、決められた場所に放流された魚を決められたルールの中で釣る釣りです。法に触れたり迷惑がかからない限り何でもやっていい海釣りとはその点が大きく異なります。

竿の長さの上限があったり、カエシのないバーブレスフックを使わなくてはいけなかったり。ワームなど使用できないルアーがあったり。そんなガチガチに縛られたルールの中でやる釣りです。

もちろん使う道具の性能差はありますが、どの釣り人も条件が近いという前提になるので、腕の差やその日その時の狙い方で釣果に大きな差が出るシビアな釣りでもあります。

放流された魚をガチガチのルール内で釣って楽しいのか?

目の前に放流された魚を決められたルール内のタックルで釣る。普段海などで自由な釣りをしている人はこう思うはずです。

そんな制限された自由のない釣りをして楽しいんか?

分かる。

かつての私もそう思ってました。周りに迷惑をかけない限り釣りは自由であるべきという持論もありますから。しかし制限されているからこその創意工夫が生まれ、試行錯誤が楽しくなる。

こんな風に感じるかもしれません。

これっていわゆる釣り堀やろ?放流された養殖魚なんて簡単に釣れるんちゃうの?そんなイージーな釣りなんて楽しいか?

分かる!分かるぞ!

確かに放流直後などルアーを投げさえすれば誰でも簡単に釣れるタイミングはある。でもそんなタイミングはそう長く続かないんだな、これが。放流後ずっと激渋なんてこともある。

釣れないから楽しいなんていうM気質ではありませんが、簡単に釣れないからあれこれ試して釣れるパターンを探していく。その日その時その釣り場の正解を見つけたときの達成感はたまりません。

釣れる魚はニジマスを中心としたマス類

放流されるマスは主にニジマスで、レギュラーサイズはだいたい20センチ台。

小さいと思うかもしれませんが、繊細で柔らかいロッドで釣るので十分な引きが楽しめます。釣り場によっては40~60センチぐらいのビッグサイズを混ぜて放流してくれるので、思わぬファイトも期待できます。

釣り場によってはイワナやヤマメ、アマゴなどの在来マスを混ぜて放流してくれますし、イトウやロックトラウトなどの大型サイズを放流している場合もあります。

しかし基本は「ニジマスを釣る釣り」といって差し支えないでしょう。

養殖されたニジマスは美味い!刺し身もイケる

アジなどの美味しい海水魚を食べ慣れている人はこんな先入観があるかもしれません。

ニジマスは食べられる魚やいうても淡水魚やろ?脂がのってへんしタンパクで美味しくないやん。やっぱり食べるなら海の魚やで!

うん、そうやね。

俺もそう思ってた。海の魚はどれも美味しいから。正直なところ、旅行先とかで川魚を食べて海の魚より美味しいと思ったことは稀だし。

しかし淡水魚といっても管理釣り場で釣れるニジマスは養殖魚です。自然環境で生きている魚よりはるかに栄養価の高いエサをたべて成長しているので、小さいサイズでも意外に脂がのってたりします。

天然のハマチの刺身より養殖されたハマチの刺身のほうが脂がのって美味しい。堤防からハマチを釣って食べた人なら分かるはずです。昭和のころの臭い養殖魚とは違う。

それでもこんなふうに思ってませんか?

自分は刺身が好きやけど、淡水魚は寄生虫がおるから絶対に火を通さんとあかんやん?ニジマスを生で食べるなんてとんでもないわ!やっぱり魚は刺身で食べれるやつやないと。

そんなあなたを待っていた!その固定観念は今ここで捨てていくがいい!

管理釣り場に放流される養殖ニジマスは淡水魚だけど生食しても安全という全国養鱒振興協会のおすみつきだ!

基本的にどんな魚でも刺し身でたべてみるのがモットーの私。今では大きなニジマスが釣れたら必ず刺し身で食べています。

当たり前といえば当たり前だけど、サーモンに近い味で率直に美味しい。好みが分かれる魚もいますが、ニジマスはみんなが好きな味のはず。

それもそのはず、サーモントラウトとして流通している魚はつまりのところニジマス。

知らず知らずのうちに回転寿司なんかでニジマスを食べている可能性がある。いやほぼ間違いなくどこかで食べている。

もう海の魚だから淡水の魚だからというこだわりは馬鹿らしくなり、好き嫌いはもったいないと感じるようになりました。

サーモンなんだからマリネにしても当然美味い。

もちろん塩焼きやムニエルなど、火を通す料理でも美味しく食べられます。

淡水魚だから食べ方が限られているなんてことはなく、海で釣れる魚と同じようにいろいろな食べ方が出来ます。

もちろん干物にもできる。

淡水魚は美味しくないという固定観念は管釣りによってすっかり吹き飛びました。釣ったら食べる派の自分にぴったりな釣りがオフシーズンに存在していたとは。しかも淡水に。これでは冬も休む暇がないではないか!どうしてくれる!

とにかく、私と同じような海釣りで食べられる魚を釣って楽しんでいる人におすすめしたいのが管釣りです。頑張ってもなかなか釣れない冬の海釣り。その隙間を埋めてくれる釣りになるはず。

管釣り用のルアーは多種多様ですが、基本になるスプーンなら1個500円以下。海釣りでいわゆるライトゲームをしているなら、とりあえずその道具をそのまま使える。こだわらなければ比較的低コストで始めることができます。

今までエサ釣りしかしてこなかったけどルアーにも挑戦してみたい、そんな人にもうってつけの釣りといえます。

スタイルで選べる関西の管理釣り場

管理釣り場には色々なタイプや運営方針があり、それぞれに違った楽しみ方があります。ガチ勢の人もファミリーでのんびりワイワイやりたい人たちも、それぞれのスタイルに合った釣り場を選ぶことができる。

そんなバラエティ豊かな管理釣り場について、それぞれの特徴を解説します。実際に関西にある管理釣り場を例に挙げていくつか紹介。

管釣りは関東地方のほうが盛んですが、関西も徐々に盛り上がる気配をみせています。とはいえちょっと少なすぎるのは否めないのですが…

河川を利用した管理釣り場

山あいにある川の流れを石などで仕切って、そこにニジマスを放流するタイプの管理釣り場。リバー型とかストリーム型とも呼ばれます。関西には比較的多いタイプ。

その河川を管理する地元の漁協が運営しているというパターンが多く、スタッフも地元のおっちゃんおばちゃんたち。なんとなく緩い雰囲気があります。カエシ付きの針やトレブルフックを使えたりする釣り場もあり、ルールに厳しい管理釣り場の中でも決まりごとが少なくてゆるめ。魚の持ち帰り匹数に制限がないのがデフォルトです。

たき火やBBQが許可されていることも多く、持ち込んだ肉などの食材はもちろん、釣りたてのニジマスをその場で塩焼きにして食べるなんて楽しみ方も可能です。

冬場はその場で熱々のカップ麺なども手軽でおすすめです。寒い屋外でのカップ麺は数倍増しで美味い!

カップ麺のお湯、コーヒー、スキレットで簡単なBBQ。シングルバーナーがあれば野外活動のクオリティが爆上がりします。(その釣り場で使っていいかどうかは確認しましょう)

ちなみに上で紹介したキャプテンスタッグのバーナーは安くていいのですが風に弱い。風よけがあった方が良いかも。

私がおすすめするのは釣りオフシーズンの冬にやる管釣り。冬の朝は氷点下になることも多いので、通常タイプのガスカートリッジでは安定した火力が稼げないどころか点火すらままならないこともあります。なので寒冷地仕様のガスが充填されたカートリッジが必須。

区切られた一区画分のエリアを1グループで独占して使える釣り場もあり、周りを気にせずじゃんじゃん投げ放題。秋の混雑した波止釣りで貯めたストレス、それを解放できる!アウトドアグッズを持ち込み、デイキャンプ的にのんびりと一日を過ごすことができます。

ファミリーやグループ、釣ったら食べる派にはこのタイプが最適。どの釣り場も水が綺麗で魚も美味しく感じるし、河原があるからそこで血抜きして持ち帰れる。私自身はもっぱらこのタイプの釣り場を選んでいます。

関西だと芥川、尺代、小柿、北田原などの釣り場があります。

BBQ場としての利用が主でエサ釣りのみですが、箕面IC近くの止々呂美にもストリーム型のマス釣り場があり、初夏と秋にマス釣りが楽しめます。

プールを利用した管理釣り場

夏場はプールとして利用されている場所に期間限定でマスを放流するタイプの管理釣り場。プールトラウトとも呼ばれます。

市街地の公営プールなどが使われているのでアクセスが良く安全。エサ釣り用のスペースも併設されていることが多くファミリー向けに最適。その場で道具一式がレンタルできるから手ぶらでいっても大丈夫。

1日券、午後券、2時間券といった時間制の料金で、その時間に応じて持ち帰れる魚の数が決まっています。

管釣りの中でも手軽さはこのタイプが一番。混雑していないことが前提であれば、初心者がまず最初に選ぶ釣り場としていいかもしれません。

関東では以前からあったようですが、関西では2018年に服部緑地にできたのが最初。その後徐々に増えたり減ったりして、2023年11月現在で亀岡と堺に一か所ずつ。

流行の兆しを見せている…と思いきや、なかなか釣り場が増えない。関西にプールトラウトを初導入したゴーセンが撤退し、すっかり停滞してしまいました。

冬場は丸々無駄になる場所を有効活用できる素晴らしい利用方法なのに。ケチケチな関西人にぴったりなのに。服部緑地の釣り場が出来てから、自治体や議員の視察がちょくちょくあったような話を聞くのに。冬場ほったらかしのプールなんていくらでもあるのになあ…

止水池を利用した管理釣り場

流れのない池にマスを放流するタイプの釣り場はポンド型と呼ばれます。関東などで一般的に管理釣り場というとこのタイプが主流ではないでしょうか?

関西では滋賀県周辺など、自然環境に囲まれた山地の近くにあることが多い。だいたい山奥の辺鄙なところにあるので、車移動が必須だったりします。

どちらかというと、このタイプの釣り場は本気の管釣りをしている方が多い印象。何本ものロッドを使い分け何十個ものルアーを使い倒すガチ勢の方々が黙々と技を磨いてらっしゃいます。

料金のわりには持ち帰れるマスの数がわずかということが多いので、食べる目的が主な私自身はこのタイプの釣り場で釣りをしたことがありません。細かいことは省略させてもらいます。きっとこれはこれで楽しいんだろうと思います。

観光施設のマス釣りも楽しい

これ以外にも、行楽地の体験施設的な場所でニジマス釣りが楽しめたりします。関西でいうと有馬のマス釣り池とか。

エサ釣り専用で道具も備え付けのものしか使えず、釣り業界の文脈でこれを管理釣り場と呼ぶのはちょっと違うかもしれません。

しかし誰でも手軽に釣りを楽しめる場所です。釣ったらその場で食べられるサービスも家族連れには最適。子供のころに旅行先でマス釣りをしたことが釣りの原体験になっている人も多いはずです。

管釣り入門用タックルを揃えよう

さて、今まで管釣りなんて眼中になかった海釣り派かつ釣ったら食べる派のみなさん、ちょっと興味がでてきてませんか?

もしそうなら、管釣り用のタックルについて考えていきましょう。

既に持っているロッドやリールが使えるかもしれませんし、場合によっては新規に買う必要があります。当サイトはなるべく安いタックルで釣りを楽しむのがモットー。単体で万を超える道具なんておすすめしません。その点を重視しておすすめのタックルを紹介します。

アジング・メバリングをしているなら流用可能

まず現段階でアジングやメバリングを楽しんでいるルアー派のあなた。いわゆる「ライトタックル」をお持ちのはず。

とりあえず手持ちのタックルを流用して管釣りが楽しめる可能性が高いです。まずはそれを使ってみて、不満や改善点が見つかればトラウト専用タックルを検討していきましょう。

ルアー経験があれば自分で適切なものを選べるはず。とりあえず1~2グラム程度のジグヘッドやルアーが扱えるタックルがあれば始められます。

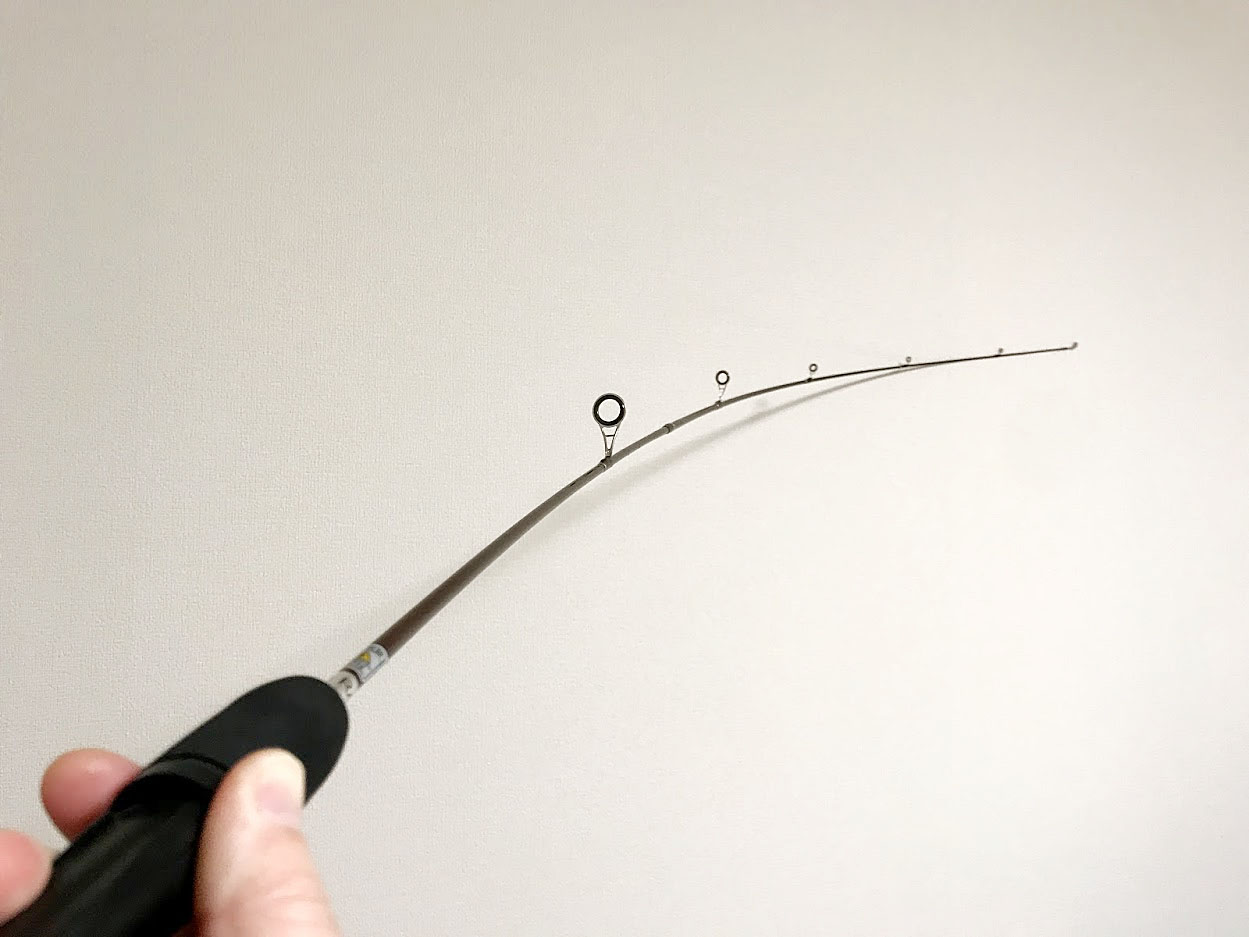

管釣りはライトタックルが必須になる

一方、海釣りではサビキをしたりちょい投げをしたりするエサ釣り派のあなた。多少ルアーもするけど、汎用ルアーロッドでジグやミノーを投げるぐらいだというあなたも。

残念ながら手持ちのタックルでは管釣りが楽しめないと思われます。管釣りでよくあるロッドの長さ制限は上限8フィート。ざっくり2.4メートル以下。実際8フィートは長すぎますので、6フィート前後が目安です。ロッドも硬すぎるということがほとんどでしょう。

管釣りは基本的に2LBから4LBぐらい、つまり0.5号から1号ぐらいの細いラインをメインに使う釣りです。普段の釣りでハリスに使っているラインより細いかも。そんなラインが扱える繊細で軽い「ライトタックル」が必要となります。

メーカーお仕着せの専用タックルには懐疑的な私ですが、管釣りに限っては専用タックルを使うべきだという考えに至りました。

いろいろな釣りをこれ1本でやろうとするケチな私が言うのだから間違いない。

汎用ロッドで管釣りは楽しめない。これは確かなこと。

最低限のコストではじめるなら

とりあえず最低限のコストで始めたいという場合でも、ロッドだけはトラウト用のものを検討してください。リールは2000番台までのスピニングリールがあれば、ラインを巻き変えてそのまま使えます。

管釣り入門ロッドとしてグラスファイバー製で2,000~3,000円台程度の激安ロッドが多く売られており、とりあえずそれで管釣りが始められます。

まずはトラウト用の激安入門ロッドとして世に名を馳せる鱒レンジャー。

カラーバリエーション豊富なグラッシーも。

竿全体がグニャングニャンに曲がって楽しい竿です。

グラスロッドの曲がりっぷり粘りっぷりは侮れず、大きな魚がかかってもパワーを吸収できてしまいます。トラウトロッドではありませんが、グラス製テトラ竿で50センチを超える年無しチヌを難なく釣ったこともあります。これはこれで選択肢としてアリ。

カーボンファイバー製のロッドと比べて格段に折れにくいので、タックルの扱いに不慣れな子供に使わせるのも最適といえます。

シマノ・ダイワの入門ルアーロッドシリーズも

鱒レンジャーもいい竿だと思いますが、カラフルで子供っぽいし、いかにも初心者用ってのは恥ずかしいと思うこともあるでしょう。

そんな場合こんな選択肢もあります。

低価格の入門用ルアーロッドのシリーズとしてシマノのルアーマチックとダイワのルアーニストがあり、それぞれ管釣りに最適なモデルが用意されています。実売5000円前後で買えるので、まずはそれを使うのもおすすめ。

ルアーマチックならS60SULかS56UL。

ルアーニストなら60XULか56UL。

1万円で揃えるロッドとリールのおすすめ

私の個人的なおすすめは、アブガルシアのマスビートシリーズと同じくアブガルシアのカーディナル3STX 1000Sの組み合わせです。いずれもアブガルシアのラインナップでは最低価格帯の入門用タックル。

なぜおすすめかというと、自分自身でその組み合わせを使ってて満足しているからに他なりません。

管釣りの万能ロッド「アブガルシア マスビートMES-602UL」

管釣り用のエントリーロッドとしてラインナップされているマスビートの中でも、6フィート前後のULクラスは「エリアトラウトのバーサタイルロッド」という位置づけ。つまり「管釣りの万能ロッド」だということ。そもそも万能なんて有り得ないというのも正しい意見ですが、メーカーが万能だと言ってるんだから万能でいいんです!

トラウトガチ勢の人は、スプーン用、1グラム以下の軽いスプーンを使うマイクロスプーン用、クランク用、プラグ用なんて感じでタックルを使い分けるようですが、そんなのは慣れてから必要に応じてこだわればいいのです。釣りの入り口において万能は正義なのです。

あと価格の割にはデザインがかっこいい。所有欲も満たせます。

1000番シャロースプール仕様最安の「アブガルシア カーディナル3 STX 1000S」

そしてマスビートシリーズにベストマッチするのが、同じくアブガルシアの低価格汎用リール、カーディナルシリーズ。現行はバージョンアップを重ねてカーディナル3になりましたが、その中でもSTX1000Sがおすすめ。

管釣りで使われるリールは、1000番台程度の小さいリールが主流。小さくて軽いほうが疲れないし、そもそもラインを巻く量が少ないから1000番のシャロースプールがベスト。めいっぱいキャスティングしたうえで魚に走られドラグを出されたとしても、ほとんどの管理釣り場なら50メートルもラインを巻いていれば事足ります。

1000Sならシャロースプールなのでラインを巻く量も少なくていいから経済的。1000番サイズかつシャロースプールがあるリールの中では、カーディナル3 STX1000Sが一番安い。私はこのシャロースプールに海釣りで中途半端に余ったナイロンラインを下巻きしたうえで、管釣り用の細いラインを約50メートルだけ巻いています。つるセコ。

管釣りの入門用ロッドとリールのセットとして、マスビートとカーディナル3 STX1000Sの組み合わせをおすすめします。うまく買えば1万円前後に収まるはず。

ちょっと初心者にはハードルが高いかもしれませんが、カーディナルのドラグにはドラググリスを塗り足しておいたほうが安心です。

やってみれば分かりますが意外とカンタン。管釣りにおいてドラグの機能は重要なので、道具をそろえて覚えておくと必ず役に立ちます。

ドラグの扱いに不慣れならワンランク上のリールを

管釣りの場合、ドラグは緩めに設定するのが基本。どんどんドラグを出しながらハンドルを巻き続けて寄せていきます。混雑した釣り場だとそうもいかないけど。

もしドラグの扱いに慣れていないのなら、少しだけ予算をあげてダイワのレブロスLT1000Sをおすすめします。

ATDというダイワ独自の最新ドラグシステムが採用されている1000Sのリールで最も低価格なリール。誤解を恐れず大雑把にATDを説明するなら、アバウトなドラグの調整でもなんか上手いこと作動してくれるドラグシステム。実際使ってる人は分かるはず。滑り出しがスムーズで調整幅が広い。

ラインはナイロンの3~4LBから始めよう

トラウトに使うラインは、ナイロン、フロロカーボン、エステル、PEなどの選択肢があります。

初めてライトタックルを使うなら、難しいことは考えずにナイロン一択でいきましょう。ラインさばきに慣れてないと、ナイロン以外はライントラブルに振り回されてろくに釣りができないこともあります。

最初は太さは3LBを基本に、ドラグを使ったやり取りに慣れていない場合は太めの4LBを選択するとキャッチできる確率があがります。太い分、ラインを見切られたりルアーの動きが不自然になったりというデメリットもあり得ますが気にするほどの影響はないかと。

釣具屋にはトラウト専用と銘打たれたナイロンラインがルアーコーナーに数多く並んでいますが、100メートルもない長さなのに1,000円以上します。量の割に高すぎる!

そう感じたならまずは安いお買い得ラインで全然問題ありません。私もよく使ってますが、これが原因で致命的なトラブルが起きたことはないです。どうせナイロンは劣化するんだし、気になったらじゃんじゃん巻き換えましょう。

おすすめはこの3LB0.8号のライン。600メートルで1,000円以下。頻繁に巻き替えても2シーズンは使えるね。

3LBだと細すぎて不安なら4LBを巻きましょう。多少は見切られる可能性も高くなりますが問題なく釣れます。

ラインの扱いにはなれていて、より感度のいいものを使いたければフロロカーボンのラインも選択肢に。これも最近は大容量で安いラインがいろいろ出ています。

ランディングネットも用意したい

管釣りは細いラインを使う釣り。

タチウオ釣りみたいにラインを引っぱって抜き上げようとすると簡単に切れてしまいます。魚をすくってキャッチするための網、つまりランディングネットが必須。

リリース前提の釣り場もあるので、魚を傷つけないために柔らかいラバーの網でできたランディングネットを使うのがマナーです。

釣り場によってはキャッチ&リリースを推奨しているような管理釣り場があります。その場合無料でレンタルできる場合がほとんど。自分のところの商品ともいえる魚が傷ついてしまっては困りますからね。

魚の持ち帰り数無制限のゆるい管理釣り場には用意されていないことが多いので、自分でなんとかする必要があります。お子さんがいる家庭にはあるかもしれないガサガサや魚取り用の青い網でも代用できますが、フックが網目に絡んでイラッとなるはず。やっぱりラバーネットが欲しいところ。

おすすめは柄が長くて安いプロックスのラバーランディングネット。

柄が縮められるのでコンパクト。管釣りで無料レンタルできるランディングネットって柄が短いものが多くて取り込みにくいのですが、柄が長めのこのネットならキャッチできる確率が格段に上がります。

最初に揃えておきたい最低限のルアー

リール、ロッド、ラインが用意できたら、あとは肝心のルアーを取り付けるだけ。

ナイロンラインやフロロを使うならリーダーは必要ありません。直結するかスナップを結んだうえでルアーを取り付けましょう。

スナップはアジングやメバリング用のスナップが便利です。引っ掛けるだけだから、手がかじかんでいてもルアーチェンジがスムーズ。

管釣り用の引っ掛けるタイプのスナップもあります。

ルアーはどんなものを用意しておけばいいのか?最低限これだけ用意しておけばなんとかなるというものを紹介しておきます。

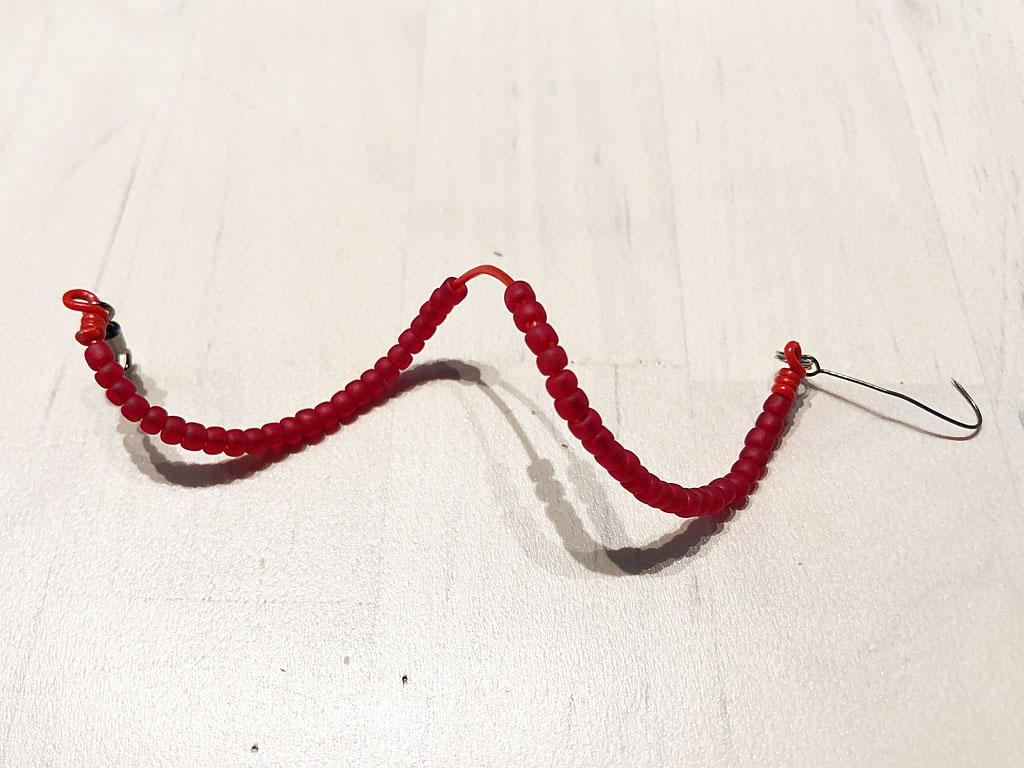

まずはスプーンのカラーバリエーションをそろえる

管釣りの基本となるルアーはスプーンです。その時の状況に合わせた適切なカラーを選択していくのが釣果の秘訣。

…ということになっていますが、釣具屋のスプーンコーナーで探そうとすると膨大なカラーが用意されていてさっぱりわかりません。どれを何枚ぐらい用意すればいいのかさっぱり。ふざけてるのかな?みたいな色と名前のスプーンもあったり。

そこで、とりあえずこれを用意しておけばだいたいの状況に対応できる4系統を紹介しておきましょう。最低限、この4系統4枚を用意しておけば戦えます。

それがこちら。

赤金は放流されたときなど魚の活性が高いときの大定番カラー。これは必ず用意しておくべきです。

そしてカラシ色などの派手系も、ちょっと釣れなくなってきたなという状況で使うとガラッと状況が変わったりします。

青銀などの金属光沢系は、日が差し込んでくる早朝だったり、空が晴れてきたりといった天候の変化時に効果を発揮します。

あとはオリーブ色や茶色などの地味系。ウンコ色アースカラーのスプーン。これは養殖時に食べていた固形エサであるペレットのカラーをイミテートしているということらしい。ニジマスにそんな長期の記憶力があるのか怪しいのですが、放流から時間がたった午後など何を投げても反応がないような渋いときに釣果を引き出してくれる、なくてはならないカラーです。

とりあえずスプーンはこの4タイプを揃えておけばOK。スプーンの重量は1.5グラムを基本にして選べばオールマイティーに使えます。

あとは表と裏で色が違うスプーンが活躍する場面もあります。スプーンがひらひらと回転することで表裏の色が明滅して見え、単色にはないアピール力があります。

何度も同じ色のスプーンを投げていると、ニジマスが学習して食わなくなと言われてます。

小さい脳みそで本能のまま何も考えてなさそうな魚にそんな知能あるの?と疑問に思いますが、確実にそういう現象があります。色を変えた途端に反応し始めるというのは、管釣りをしているなら必ず経験するはず。私なんてさっき食べた昼食すら忘れるというのに!

使えるルアーの豊富さも管釣りの魅力

スプーン以外にも管釣りで使えるルアーは多岐にわたります。

クランクベイトやミノーなどのプラグ系、ふわふわの羽毛がついたフェザージグなどなど、多種多様のルアーで魚を釣ることができます。百均で手に入る材料で作った自作ルアーが通用するというのも管釣りの面白いところ。

そもそもこれってルアーなの?みたいな変わり種ルアーもたくさんあります。

原則として管理釣り場ではワームなどのソフトルアーが使えません。しかしその隙間を突き、ハードルアーをソフトルアーに近づけたような変態ルアーがあります。例えばセニョールトルネード。

指に巻き付けてらせん状にすることで、ドリルのようにクルクル回転する仕組みになっています。魚の興味をひくので集魚力バツグン。スプーンに全く反応しなくなったタイミングでも魚の興味をひきます。

デメリットもあり、ひとつはフッキング時にらせん部分が伸びるためパワーが伝わらず掛けにくいこと、そして回転してラインがヨレるのでトラブルになりやすいこと。

ダイワからも同じようなコンセプトのルアーがでてます。

釣り場によって使えるルアーの制限が異なるので、かならずそれに従いましょう。

基本はただ巻きで釣れる

で、これらのルアーはどんなアクションで動かせばいいのかといいますと、基本は「ただ巻き」です。ジギングみたいなシャクリは必要ありません。

着水からのカウントダウンで任意の深さまで沈め、あとは一秒ひと巻きぐらいの一定速度で同じレンジをゆっくり巻いてくるだけ。タチウオの引き釣りをやったことがある人であれば、あの釣り方のスケールが小さくなったものと思えばまずは良し。

やっぱり簡単な釣りやんけと思われても仕方ないですが、スプーンただ巻きだけで簡単に釣れるタイミングはそう長く続きません。そこから更に釣果を引き出すにはどうすればいいか?それは実際に管理釣り場に行ってお確かめください!

…と、やや逃げ腰でしめくくりたいと思います。

私もまだまだ初心者。自分の中にある管釣りの引き出しに、有用なアクションや経験を詰め込んでいっている途中です。まだそれを語れるほどの立場でございません。

周りを見渡して釣れてる人のまねをしてみるのもいい。こんなん一匹も魚おらへんやろ?って状況で一人だけバンバン釣る人が居たりします。

関西の管釣り文化発展を期待したい

というわけで、オフシーズンだからといって釣り物がないわけではないぞ!管釣りはいいぞ!ニジマスは意外と美味いぞ!という内容をお送りしました。

特に食べたら釣る派の海釣りユーザーにおすすめしたい釣りです。ジギンガ―や普段サビキやタチウオ釣りを楽しんでいるようなあなたにもやってほしい。冬場は釣るものないでしょう?でも釣りをしたいでしょう?

そして関西に管釣りの文化がもっと根付いていけば、選択肢も増えてより豊かな管釣り文化が形成されるはずです。関東に比べると釣り場が少ないというのは否めませんが、少なくともこの2年ぐらいで確実に状況は変わってきています。

残念ながら2022年春で営業を終了してしまいましたが、ゴーセンが始めた服部緑地の管理釣り場が多くの人にとって管釣りを始めるひとつのきっかけになった。それは確実です。少なくとも私はそう。

関東にあるようなご当地サーモンが釣れるような釣り場が関西にもできたら面白いなと思います。そもそも関西には淡水養殖のご当地サーモンが少ないので、そういうのも増えていけば嬉しい。回転寿司でこれだけサーモンが人気で定番になっている今、ニジマスは老若男女みんなが知っていて好きな味の魚なはず。

ここで紹介したような最低限必要な道具を揃えたらまずはお近くの釣り場へ。きっと新しい扉が開くはずです。