小骨が多くて食べにくいとされている魚は嫌われがち。釣ったそばからリリースされることも多い不遇な魚です。

でも三枚におろした魚を食べる際に気を使うべき小骨は3種類ほどしかありません。そしてその骨が生えている箇所もほとんどの魚で共通。魚の骨の構造を知れば、小骨が多い魚でも美味しく食べることができます。

釣った魚の小骨の対処法を教えます。

三枚におろしたとき身に残る小骨

小骨として邪魔になるのは上神経骨

上神経骨を持つ魚は少ない

結論から書くと、小骨が多いとされている魚で食べるときに邪魔になるのは以下2つの骨。

- 血合い骨

- 上神経骨

特に上神経骨を持つ魚は比較的少ないので、この骨がある魚こそが小骨が多い魚とされがちです。

この記事で扱う小骨は

三枚におろした身に残る骨を小骨とする

魚の骨格はとても複雑。大きな骨、固い骨、柔らかい骨、鋭い骨、それらが体中にたくさん。そして小骨と呼ばれる小さな骨もたくさん。

それらを全部まとめて小骨と呼ぶのも正しいのですが、この記事では三枚におろした身に残る小さな骨、特に刺身で食べるときに邪魔になる骨に限定して「小骨」と呼ばせてください。

背骨と中骨は小骨に含めません

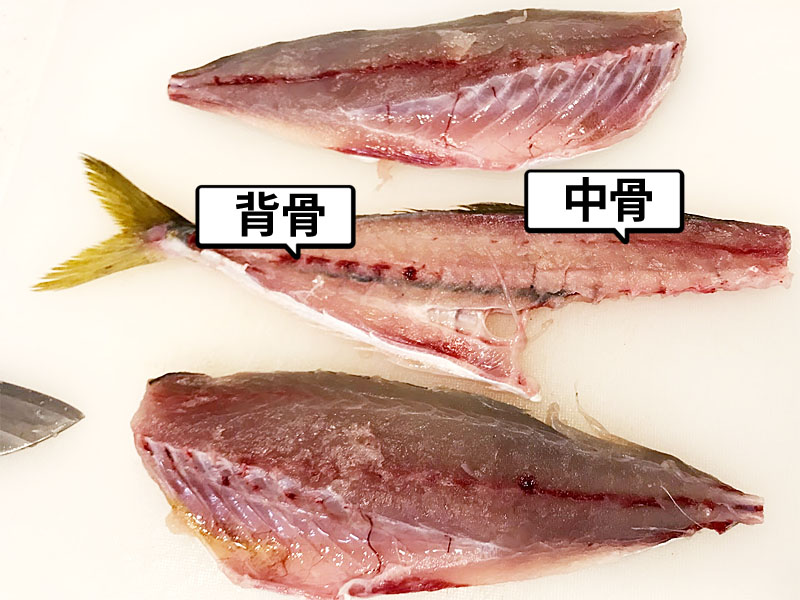

魚を三枚におろすと文字通り三枚の身がとれます。

二枚は可食部となる身ですが、残り一枚はほぼ骨だけ。その骨だけの一枚には、体の真ん中を貫く太い背骨とそこから魚の背と尻の方向へ伸びる中骨があります。

小さな魚ならこの部分を油で揚げて骨せんべいなどすることもできますが、通常はそのまま捨てるか出汁とりに使うぐらい。通常は口に入れないので、この記事ではこの部分にある骨を小骨として扱わないことにします。

丸のまま煮魚や焼魚で食べる場合は担鰭骨にも注意

また、背びれなどのヒレの下の身には、担鰭骨(たんきこつ)という、文字通り鰭(ヒレ)を支えて担ぐ役割の骨が入っています。

その多くは硬くて鋭い骨。焼き魚や煮魚など三枚におろさずに丸のまま調理する場合には食べるときに注意すべき骨です。しかし三枚におろす場合は背骨がある一枚に残る骨なので刺身にする場合は問題になりません。これもこの記事では対象外とします。

三枚におろした身に残る三種類の小骨

三枚におろした身には3種類の小骨が残ります。

- 上神経骨

- 血合い骨(上椎体骨)

- 腹骨(肋骨)

正式名称がはっきり分からないので、この記事ではそれぞれ上神経骨、血合い骨、腹骨と呼ばせてもらいます。

全部ひっくるめて中骨・小骨と呼ばれたりする

世間ではこれら3種類の骨をひっくるめて中骨と呼ばれたり小骨と呼ばれたりもします。ややこしいですね。

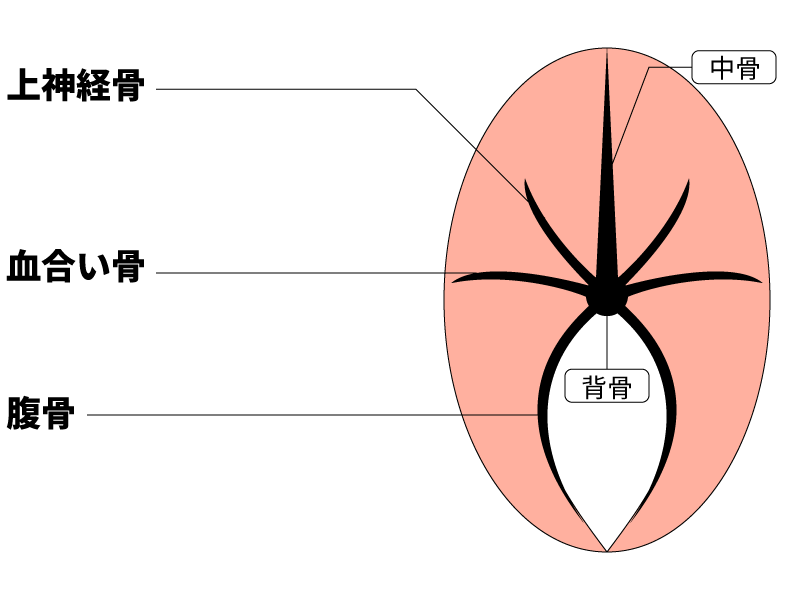

小骨の位置を知ろう

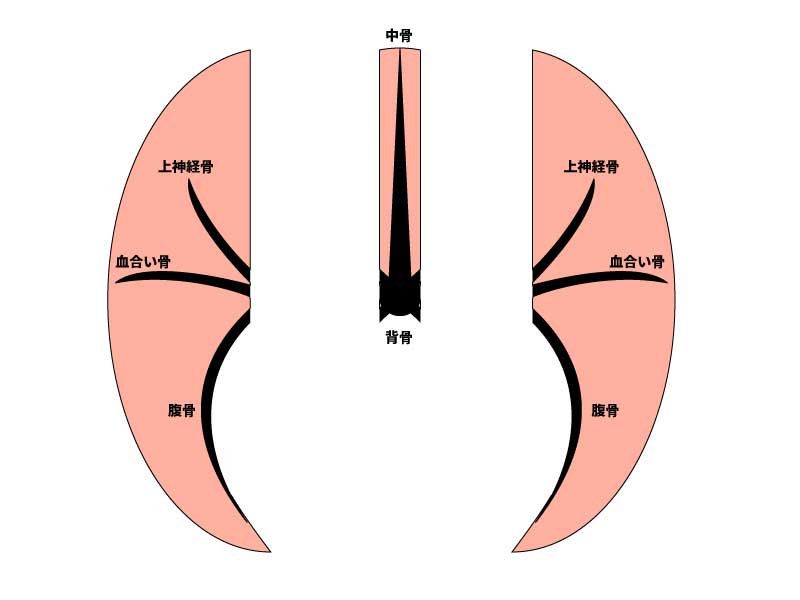

先ほど挙げた3種の小骨の位置を図示します。魚の体を輪切りにした状態で前からみたものと理解してください。すべて背骨を起点に生えている骨というのがポイント。

血合い骨と上神経骨の両方がある魚は少ない

この図は小骨全部入りの図。自分が知る限りエソはこの図の通りフルに小骨が入っています。

とはいえこんな小骨全部入り状態の魚はそれほど多くありません。

サケやマスなど上神経骨がある魚はそれなりにいますが、一方で血合い骨が気にならないことがほとんど。まずは上記の図のような位置関係で小骨が背骨から生えている可能性があるとご理解ください。

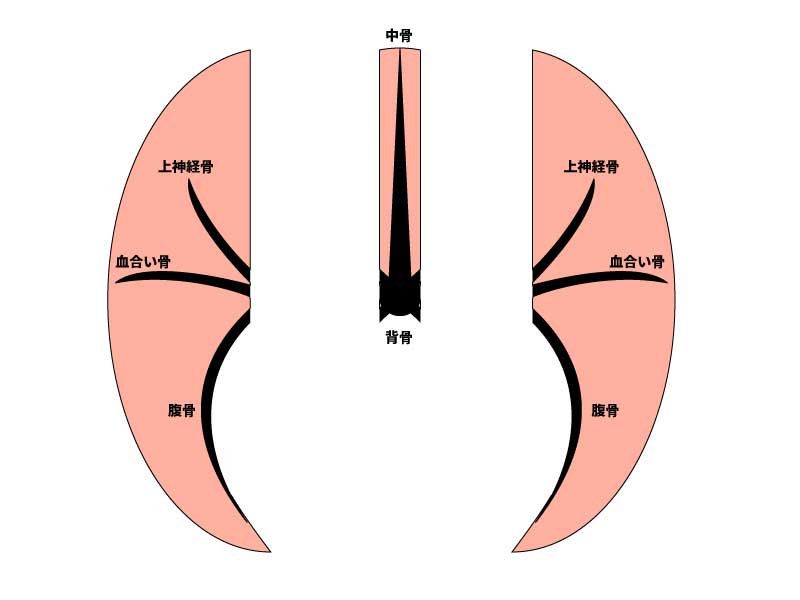

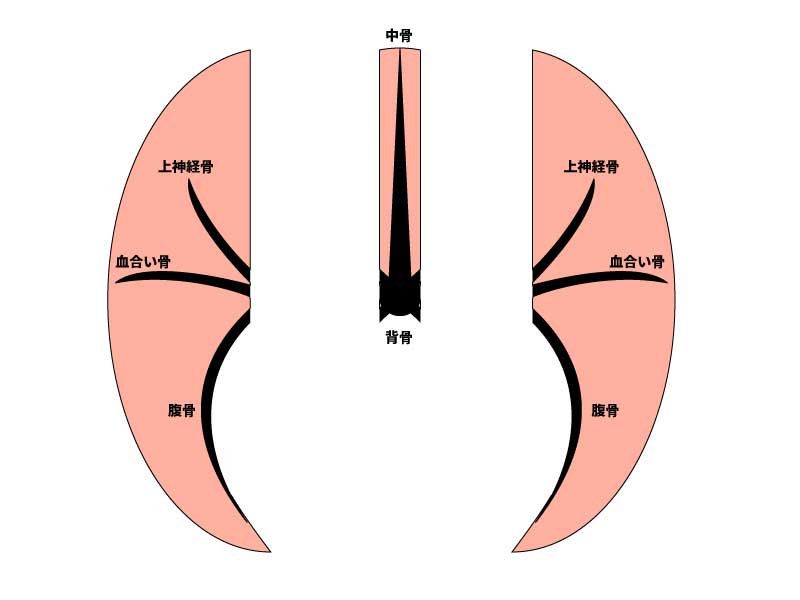

三枚におろすと背骨から切り離される

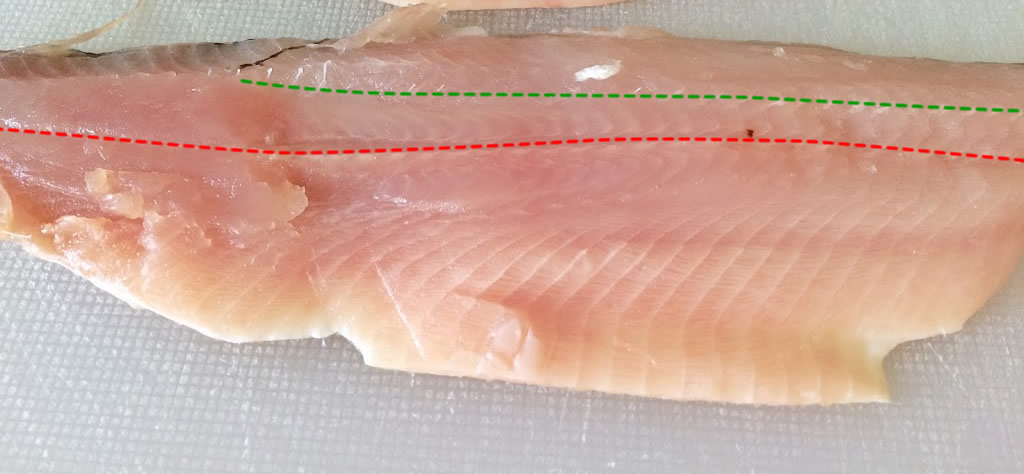

これを三枚におろすと背骨から切り離された小骨が身に残ります。以下に図示しました。

三枚におろさない場合は小骨と背骨がつながっている状態です。

魚を丸ごと焼き魚や煮魚にして食べるなら勝手に身から抜けて背骨に繋がった状態で残ることが多いので、わざわざ処理する必要はありません。

マイワシの手開きは小骨処理も兼ねている

例えば関西で節分に食べるマイワシの塩焼き。

マイワシは上神経骨がある魚です。食べ終わったあとに骨をみたら、櫛のような細かい骨がびっしりならんでいるのを覚えているかもしれません。

一方でマイワシをおろす場合は手開きをすることがあります。身が柔らかいので手で開いた方が手っ取り早いということもありますが、包丁を使わずに開いて身から背骨をはがすことで、そこについている小骨が背骨と一緒に抜けるというメリットもあります。

3種類の小骨

では3つの代表的な小骨についてそれぞれ特徴をみていきましょう。

上神経骨

サケやニシン科の魚にある骨

小骨の中で、最も存在や名前が知られていないのが上神経骨。

この骨がある魚とない魚がおり、ある魚のほうが少数派です。不幸にもこの骨があることで「小骨が多い魚」という扱いにされがち。身近な魚だとマイワシやコノシロなどニシン科の魚に目立つ骨。サケやマス類にも。

イワシなどの小さな魚なら骨自体が細いのでそのまま気にせず食べられる場合が多い。しかし魚のサイズが大きくなるにつれ口に刺さるなど違和感がでてきてそのままでは食べにくくなります。

身に対して斜めに食い込んでいるので処理しづらい

上神経骨は骨が身に対して斜めに食い込んでいるため非常に処理がしづらい小骨です。

おおよそ内臓が詰まっている範囲と同様の範囲に広がって生えている骨で、尾っぽより前の段階でなくなります。エソなど小骨びっしりの魚でも尾に近い部分は上神経骨が無いので刺身で食べられることがあります。

血合い骨

包丁で一括処理できる

背骨から真横に伸びる骨は上椎体骨といい、これは一般的に血合い骨と呼ばれています。

その名の通り身の皮側にある赤い血合いに向かって生えており、多くの魚にある骨です。背骨からほぼ平行に生えている骨なので、大きな魚であればそれごと包丁で薄く削ぎ落とすことで処理ができます。アジなど中型の魚で刺身を大きく取りたいなら、骨抜きで一本ずつ抜いていくのも有効な処理方法です。

血合い骨と上神経骨は魚の身の間に食い込んでいるので、総称して肉間骨とも呼ばれます。身の中に埋もれているので見えにくいのですが、指先で魚の身をなぞると引っ掛かりを感じるはずです。

腹骨

包丁ですき取ることができる

人間と同じく内蔵を囲むような肋骨があり、これは俗に腹骨と呼ばれます。

焼いたサンマをきれいに食べると櫛のように残るあの細い骨ですね。今までいろんな魚をさばいてきましたが、どの魚にも例外なくありました。サイズが小さい場合は細くてほとんど気にならない魚もいます。

肉間骨と違い内臓を処理すれば露出する骨なので、認識しやすく処理しやすい小骨です。包丁で薄くすき取るように取り除くことができますし、細い骨なら揚げ物にすることで気にせず食べられるようになります。

次にそれぞれの小骨について処理方法をみていきましょう。

上神経骨の処理方法

魚の小骨としてもっともやっかいなのが上神経骨。その理由はこちら。

上神経骨は処理が面倒

- しっかりと身に食い込んでいること

- 食い込み方が身に対して斜めで処理しにくいこと

- 上記の理由から一括処理できないこと

とにかく処理が面倒なのです。本来は美味しい魚でもこのせいで「小骨が多い魚」と認識され軽く扱われがち。

上神経骨の例

コノシロの上神経骨

ここで上神経骨の実例をみてみましょう。

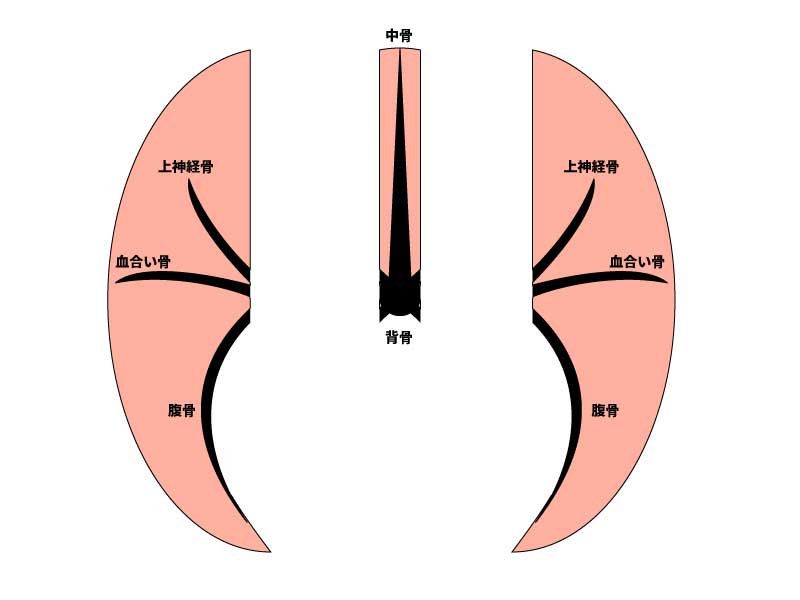

これは小骨が多いことで嫌われがちなコノシロを三枚におろした身です。上神経骨がある魚の例としては顕著なもののひとつだと思います。どれが上神経骨かわかるでしょうか?

あまり綺麗にさばけてないので分かりにくかったですね。では上神経骨に線を引いてみます。

緑の点線が上神経骨。赤い点線は多くの魚の場合血合骨がある場所ですが、コノシロだと気になりません。敵は上神経骨のみ。

上神経骨はちょうど腹骨と上下で対になる範囲で生えています。内臓がある範囲とほぼ同じ。広い範囲で生えているので、取り除くのも一苦労。

エソの上神経骨

コノシロと同じく小骨が多いとして嫌われがちなエソにもやはり上神経骨があります。下の写真で指を指した位置。

ちゃんと適切な料理をすればエソは美味しいのに、この骨があるせいで釣り人から嫌われがちです。

ニジマスの上神経骨

もう一種、上神経骨があるポピュラーな魚の例を。

管理釣り場のターゲットとして人気のあるニジマスです。これは刺身にすべく上神経骨を骨抜きで抜いているところ。

魚料理に慣れていても初めてニジマスをさばいた人は「あれ?変な位置に小骨があるな?」と感じた人が多いはず。あれは血合い骨ではなく上神経骨だから、血合い骨より上の方にあるのです。

サイズが大きいほど上神経骨も太くなるので、刺し身で食べる際には必ず処理が必要になります。

上神経骨の処理方法

骨抜きで一本ずつ抜く

もっとも面倒な方法ですが、一本ずつ骨抜きで骨を抜いていくのが最も確実な方法です。

骨が生えている方向を確かめて、骨の向きに逆らわない方向に骨抜きで抜いていきましょう。その際、釣った直後だと死後硬直で身が固くなっているので抜きにくいと思います。抜こうとしても途中で切れたり身がくっついてきたり。一晩ほど冷蔵庫で寝かしておくと死後硬直が解けてくるので、だいぶ抜きやすくなっているはずです。

私自身、大きなニジマスが釣れたときは刺し身で食べるのですが、釣ったその日は内臓と頭を取り除く「ドレス」の状態まで処理してから一晩寝かせます。そうすると多少は上神経骨が抜きやすくなっていますし、皮もはぎやすい。そして味も熟成されて旨味が強くなります。

淡水魚だから抵抗があるかもしれませんが、養殖されたニジマスの刺身は脂がのっていて美味しい。

そして美味しくニジマスの刺身を食べるなら骨抜き作業が不可欠。

手開きする

イワシ、とりわけマイワシを処理するテクニックとして「手開き」があります。包丁を使わずに指先で身を開いて骨を取り除く方法です。

イワシは小骨が多い魚として知られていますが、やはりその要因は上神経骨。包丁を使わずに背骨を取り除くことで、細かい上神経骨も一緒に取り除くことができます。

こちらの画像、厳密にいうとイワシではなく同じニシン科のキビナゴなんですが、毛のように細い上神経骨が背骨の周りに生えているのが分かるでしょうか?

手開きをすることで、身に食い込んだ上神経骨を簡単に取り除くことができます。包丁で開くより身がグズグズになってしまうのがデメリットですが、揚げ物にするなどの目的であれば問題ありません。

ミキサーですりつぶす

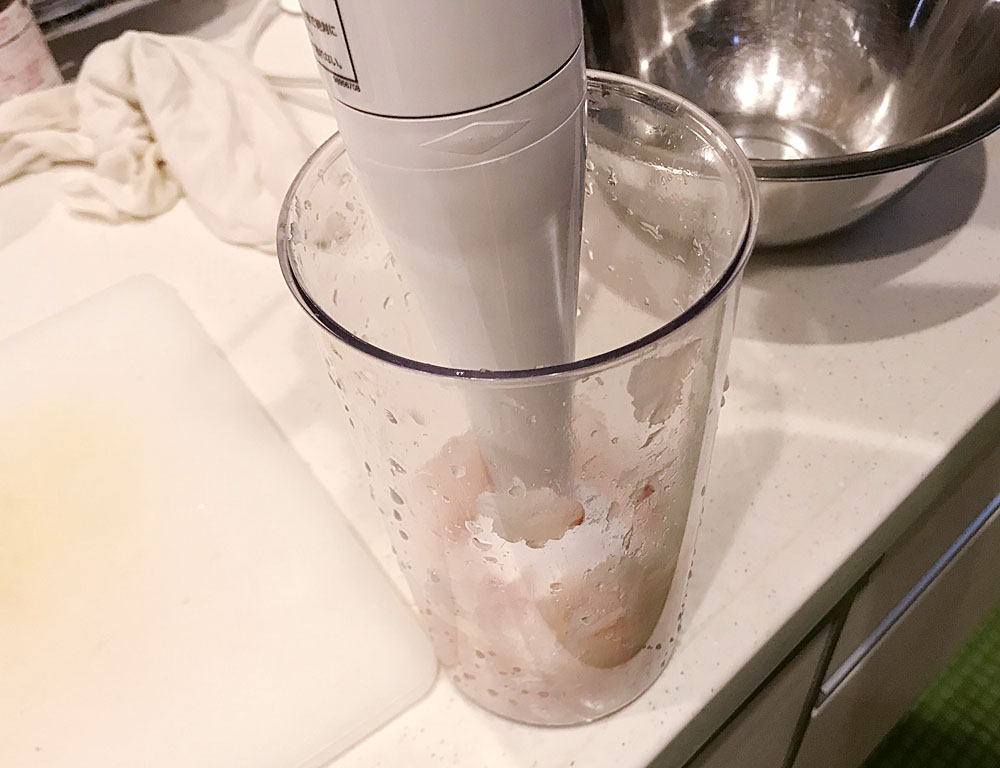

いっそ取り除くことは諦めて、骨ごとすり身にする方法もあります。

小骨界最強ともいえるエソは、すり身にして食べるのが一般的。ミキサーやハンドブレンダーがあれば簡単にすり身を作ることができます。その過程で小骨も気にならなくなります。

さつま揚げなどのすり身料理がおすすめ。おでんの具としても有能です。

酢で処理して柔らかくする

例えば15センチぐらいまでの小魚なら、酢に漬けることで上神経骨が気にならなくなります。

酢の成分で骨が溶けて柔らかくなるからです。骨の髄まで完全に溶けて消えるわけではなさそうなんですが、おそらく角が取れた状態になるので口当たりがよくなるのだと思われます。

コノシロの幼魚であるコハダを使ったお寿司は酢漬けになっているのが定番ですが、酢漬けすることによって上神経骨の処理ができるからこそ定番になっているのです。

比較的大きなサイズのコノシロでも、酢に漬けることで美味しく食べることができるようになります。

コノシロの仲間であるサッパも同じく酢で処理すれば美味しく食べられます。

サッパの酢漬けは、岡山名物のママカリとして有名ですね。

身を薄く切って骨を細かくする

小骨が多い魚のひとつとしてハモを思い浮かべる人も多いはず。釣りで専門的に狙うターゲットではありませんがショアジギングの外道として釣れることがあるし、関西の人にとっては夏の風物詩として心待ちにしてる人は少なくないでしょう。

ハモは細かく包丁を入れて「骨切り」という処理をするのが定番。しかし、素人がおいそれと真似できるテクニックではありません。

でもそれに近い処理はできます。

さきほどコノシロの酢漬けを紹介しましたが、酢漬けにした30センチサイズのコノシロを食べる際に、数ミリ幅ほどの薄さに切って食べてみました。すると全く骨が気にならずに食べることができたのです。ついでに皮をバーナーで炙ってみたらこれが美味しいのなんのって。

血合い骨の処理方法

血合骨の例

マルアジの血合い骨

上神経骨と近い位置にあるので混同されがちですが、背骨からほぼ横へ平行に走っているのが血合い骨。小骨としてはお馴染み。

こちらはマルアジの血合い骨を骨抜きで抜いているところです。

上神経骨にくらべると処理は楽ですし、大きな魚であれば一括処理できる方法もあります。

血合骨の処理方法

骨抜きで一本ずつ抜く

一般的な処理方法は、上神経骨と同じく骨抜きで一本一本根気よく抜いていく方法。

上神経骨に比べると素直な向きに生えているので、魚の頭の方向へ斜めに引っ張れば比較的簡単に抜けます。これも、釣れた当日より一晩ほど寝かした方が格段に抜けやすくなります。

私自身、20センチ程度のアジが釣れたらこの方法で骨を抜いて刺身にします。少しでも多く身を残したいから。

包丁で薄く削ぎ落とす

背骨から身に向かって平行に生えている骨なので、その部分だけ薄く切り取ってしまえば一気に処理をすることができます。三枚におろした身をさらに三分割するイメージです。

このように真ん中の血合い骨の入った身だけを薄く切り取ります。

上半分背中の身、血合い骨が入った身、下半分腹側の身、三つに切り分けて、血合い骨が入った薄い身は捨てることになります。

結果として1匹の魚から小骨のない4つの身の塊がとれます。ここから皮を剥いだひとつひとつがいわゆる「サク」というものになります。これは1匹分のハマチを処理して4つのサクにしたところ。

回転しないお寿司屋さんのガラスケースに入ってたり、スーパーなんかでもこの状態で「刺身用」として売ってますよね。皮も小骨も処理が終わっているので、あとはお好みの大きさに切り分ければ刺身の完成。

ただしこの処理方法は大きな魚に有効な方法。身を切り分けても大きな身が取れるからです。小さな魚にこの方法を使ってもいいのですが、とれる身がとても小さくなってしまいます。魚種にもよりますが、30センチ以下の小さな魚なら骨抜きで一本ずつ抜いたほうが食べ応えのある身の大きさになります。

腹骨の処理方法

腹骨の例

腹骨は内蔵をぐるっと取り囲むあばら骨的な骨です。そう、あなたの体にもある肋骨に似た骨。

腹膜と一体化しているので、それごと取り除きます。

腹骨の処理方法

包丁ですきとる

腹骨は一本ずつ抜く必要がありません。がばっと包丁ですき取ってしまいましょう。腹骨の周囲にある身は魚の中で最も脂がのって美味しい身なので、できるだけ薄く骨だけをすき取るように包丁の刃をすすめるのがコツ。こちらはコノシロの腹骨をすき取っているところ。

薄くすき取るのは難しく見えますが、慣れでなんとかなります。

タチウオのような長細い魚もしっかり腹骨があります。

私は小アジの刺し身が好きなのですが、10センチちょっとの小魚でも腹骨を取ります。

美味しくお刺身を食べるために必要不可欠な処理と言えます。

小骨は気にしないという割り切りも

三枚におろした際に気を付けるべき魚の小骨について、私の経験を交えて説明しました。

あくまでこれは食べるときに小骨が気になる場合の処理。多少の骨なら気にしないぜぇというワイルド派の方は、そのまま処理せずに食べてしまうのもありでしょう。10センチ程度の小さな魚であれば、特に気にしなくてもいいことがほとんどです。

とはいえ魚種ごとに異なる骨の構造をしっかり把握して、それにあった処理をするに越したことはありません。

小骨が多くて食べられない魚と思っていても、その小骨が何なのかどう生えているのかを理解すれば処理できる方法がみつかります。そしてその魚は案外美味しく食べられるのかもしれません。