”魚にあたる”というと多くの人はサバを思い浮かべるはずです。

あたるということはつまり食中毒になること。サバは他の魚と比較し食中毒になりやすい要因があります。しかし正しい知識を身につけて正しい処理をすればリスクを確実に下げることができる。

「サバにあたる」ということは何が原因なのか。サバの食中毒対策を解説します。

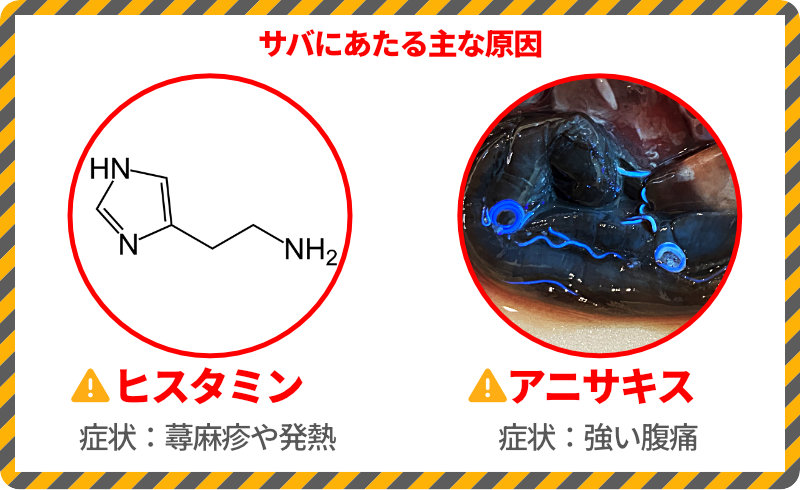

さばにあたる原因は主に2つ

ヒスタミンとアニサキスがサバ食中毒の主要因

サバにあたるということ。これには主に2つの原因がありそれぞれ原因も症状も異なります。

- ヒスタミンという成分による食中毒

- アニサキスという寄生虫による食中毒

それぞれが引き起こす症状は異なります。

サバによる食中毒の症状

- ヒスタミンによる食中毒は顔が赤くなったり、蕁麻疹ができたり、発熱したりといった食物アレルギーに似た症状を引き起こす

- アニサキスによる食中毒は激しい腹痛、嘔吐などの症状を引き起こす

それぞれ共通の対策でリスクが減らせますがメカニズムは全く異なります。

腸炎ビブリオにも注意しよう

海産物ならサバ以外でもリスクがある

この記事では詳しく取り上げませんが、腸炎ビブリオという細菌でも食中毒が起こる可能性があります。

海水中に存在する細菌のためサバに限らずあらゆる海産物で注意が必要です。加熱しても毒素が残る可能性があるためリスクは生食だけに限りません。

しっかり冷やしてしっかり真水で洗おう

腸炎ビブリオによる食中毒は重篤な症状になる可能性があり、過去には集団食中毒による多数の死者を出しました。アニサキスやヒスタミンよりよほど注意すべき食中毒です。

出典:腸炎ビブリオ食中毒とは?|大阪健康安全基盤研究所対策は以下の通り。魚の処理として常識的なことをするだけなので過度に心配する必要はありません。

- 10度以下の低温を保って菌を増殖させないこと

- 調理前に水道水(真水)でしっかり洗って菌を減らすこと

- 二次汚染防止のため魚を切ったまな板は洗ってから他の食材を切ること

インパクトを重視するあまり「魚を水道水で洗うのは危険」などと根拠不明かつ極端な表現をしているYouTuberがいますが、衛生面においてあまりに無責任です。

魚を美味しく食べられるのも安全が担保されてこそ。正しく恐れて正しく対策しましょう。

まずはサバの食中毒で最も起こりやすいヒスタミン食中毒から解説します。

ヒスタミンによるサバの食中毒

ヒスタミン食中毒の症状

アレルギーのような症状が出る

サバを食べたあとに、ブツブツができたり熱が出たり顔が紅潮したり吐き気がしたり。アレルギー反応のような症状が出ます。

出典:ヒスタミンによる食中毒 |「食品衛生の窓」東京都保健医療局ヒスタミン食中毒の原因

鮮度落ちが原因でヒスタミンが発生する

サバのタンパク質そのものに対してのアレルギーもありますが、多くの場合鮮度落ちによるヒスタミンの摂取が原因。

鮮度が落ちることでサバにもともと含まれているヒスチジンからヒスタミンが生成されてしまい、それを摂取することでアレルギーに似た症状を発症します。

学校給食でも起こりやすい食中毒

ヒスタミン食中毒は保育所や学校の給食で発生することが多く、発症者の年齢別割合は15歳未満が60%程度を占めます。

出典:厚生労働省の平成18~27年の調査結果学校施設での集団ヒスタミン中毒はときおりニュースとして報じられます。

ヒスチジンは青魚全般に多く含まれる

ヒスチジンはサバを含む青魚全般に多く含まれる成分。

カツオやマグロにも多く含まれており、赤身魚として知られる魚はヒスチジンを多く含んでいると考えていいでしょう。

出典:ヒスタミン食中毒 | 消費者庁ヒスチジンはそれ自体に害のあるものではありません。なんなら必須アミノ酸としてサプリメントが売られてたりもします。

ヒスチジンからヒスタミンに変化するのには明確な原因があり、対策をすることによって高確率で回避が可能です。

ヒスタミン食中毒の原因と対策

【原因】サバの生き腐れ

ヒスタミンが発生する原因はサバの鮮度低下によるもの。

サバの鮮度が低下するに伴って、内蔵やエラにふくまれるヒスタミン産生菌の酵素がヒスチジンをヒスタミンにかえてしまいます。

サバは釣ってからしばらく経ち鮮度が落ちると内蔵がどんどん溶けて腐敗が進み、お腹の中がデロデロの状態になっていきます。これが俗に言う「サバの生き腐れ」。外見上は新鮮そうに見えても内部で腐敗が進行しているという状態です。

【対策】釣った直後から調理まで冷却し続ける

サバの鮮度劣化を遅らせる方法があります。

ひとつは調理するまでとにかく冷やした状態を保つこと。釣ったサバは常温で放置せず、できるだけ早くクーラーボックスに入れて冷やしましょう。そして持ち帰ったら内蔵を抜く下処理をなるべく早く済ませる。そしてまた調理するまでは冷蔵保存の徹底。

【対策】できるだけ早くサバの内臓を抜いておく

自分で釣ったサバの場合はさらに効果的な処理方法があります。釣れた直後にその場で内蔵と血を抜く処理です。こちらに関しては後ほど詳しく説明します。

お店で買ってきたサバは釣ったものより鮮度が悪いことも多々あるので、なるべく早いうちに内臓とエラを抜く処理をしたほうがいいでしょう。パッケージに入って売られているサバでも、お腹がブヨブヨしている、お腹を押したら肛門から何かが大量に出てきた、全体的に輝きが無いなど、鮮度を判断できる要素があります。

釣った直後の新鮮なサバを知れば、鮮度が落ちたものかどうか全体の雰囲気で一次的な判断ができるようになります。

ヒスタミンは加熱や冷凍で消えない

煮ても焼いても凍らせても乾燥させてもリスクが残る

ヒスタミンは熱を加えても凍らせても毒性が消えないという厄介な性質があります。

焼いたり煮たりすれば大丈夫と思いがちですが、ヒスタミンは熱で無効化することができません。カチコチに凍らせてもダメです。カラカラに乾燥させてもダメ。この点はアニサキスより厄介です。

鮮度が落ちてるともうアウト。塩焼きにしてもサバ味噌にしてもダメ。干物にしたってダメ。冷凍してもダメ。粉末にしてもダメ。

サバの加工食品でも起こり得る食中毒

この特性のせいでサバを利用した加工食品であってもヒスタミン食中毒が発生する可能性をはらんでおり、学校給食でそれが起こる要因のひとつだと推測できます。

安全だという先入観がある缶詰でも食中毒が起こり得ますし、出汁をとるためのサバ節でもその可能性があります。

出典:魚や加工品に多いヒスタミン食中毒 加熱で防げず 解凍後すぐ調理を – 産経ニュース続いてヒスタミンよりインパクトの強いアニサキス食中毒を解説します。

アニサキスによる食中毒

アニサキス食中毒の症状

胃に激痛をもたらすアニサキス

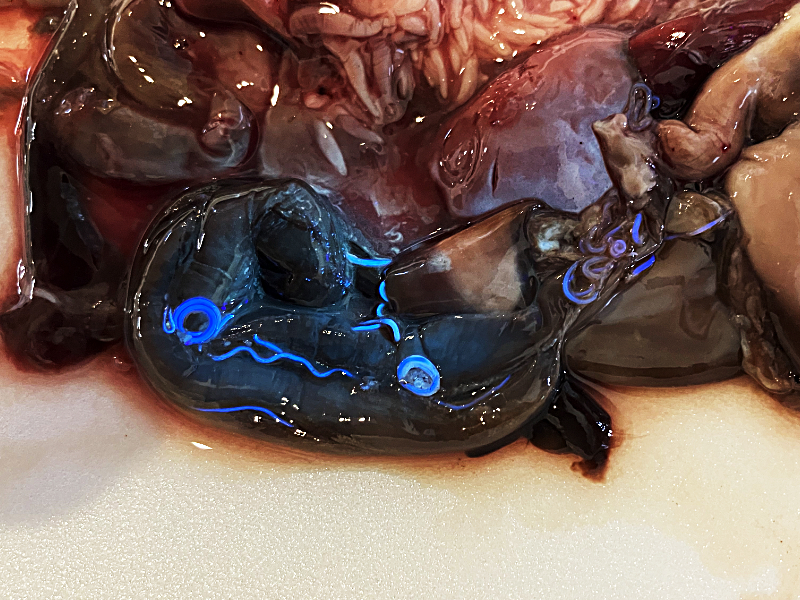

サバはもちろん、カツオやマグロ、サワラなどの青魚に多いアニサキス。透き通った透明感のある体をしているので見つけにくいのが厄介です。

これを生きたまま胃や腸に取り込んでしまうことで強い腹痛をもたらすのがアニサキス食中毒の主な症状です。刺身など生で魚を食べる際に発生します。

イワシやアジなど釣りのターゲットとして身近な魚にも潜んでいる可能性がありますが、とりわけ寄生が多いとされているのがサバです。

出典:アニサキスが潜む魚種は??クジラが増えたから食中毒が増えた? | 魚食普及推進センター魚売り場で売っているようなサバからも当たり前に見つかるごくありふれた寄生虫です。地域差や個体差はありますが、海の綺麗さなどは関係なく寄生しています。

アニサキス食中毒の原因

【原因】アニサキスは人間に寄生できないから

アニサキスが胃壁を食い破るから痛むというイメージがあるかもしれません。そしてそのように説明している記事があると思いますが、アニサキスにそこまでの力はありません。仮に胃壁や腸壁を突き破るのだとしたら命に関わる事態です。

実際は胃液というアニサキスにとっての地獄から逃げようと頭を胃壁にもぐりこませる程度。アニサキスなどのせん虫類を観察していると分かりますが、彼らは体をくねらせて前に進むことしかできません。

【原因】アレルギー反応で痛みが出る

アニサキス食中毒の痛みはアニサキスが胃に潜り込んで突き刺す物理的な攻撃ではなく、アニサキスが分泌するアレルゲンが胃壁と反応することによるアレルギー反応の痛みらしいということが分かっています。

出典:アニサキス食中毒は、アレルギー反応の可能性が高い! | 魚食普及推進センターアニサキス食中毒がアレルギー反応だという前提であれば、同じようにアニサキスを胃に入れても痛みを感じる人とまるで平気な人がいる可能性があります。花粉症と同じように。

そして蜂に2回刺されるとアナフィラキシーショックを起こす可能性があるのと同じく、一度アニサキス食中毒を起こすと次は重篤化する危険もあります。

いずれにせよ体調が悪いとか体が弱っているときは生食を避けるのが無難です。

最も効果的なアニサキス対策は加熱

【対策】焼いたり煮たりすれば回避できる

ヒスタミンと違ってアニサキスは火を通しさえすれば食中毒を回避できます。所詮アニサキスはタンパク質を主体とした生き物。加熱で簡単に死にますし大半のアレルゲンも無効化されます。

ヒスタミンと違い、サバを揚げたり焼いたりする加熱調理なら問題ありません。気を付けなければいけないのは生や生に近い状態で食べる場合。刺身や酢締めで食べる場合です。

サンマにもよくついている寄生虫なので、塩焼きを内臓ごと食べる人は今まで気付かず口に入れて消化しています。サンマを食べる機会があれば内臓をほじくって観察してみてください。それがアニサキスかどうかは断定できませんが、白くなり死んだ糸状の寄生虫を高確率で見つけられるはずです。

冷凍保存も効果的な対策

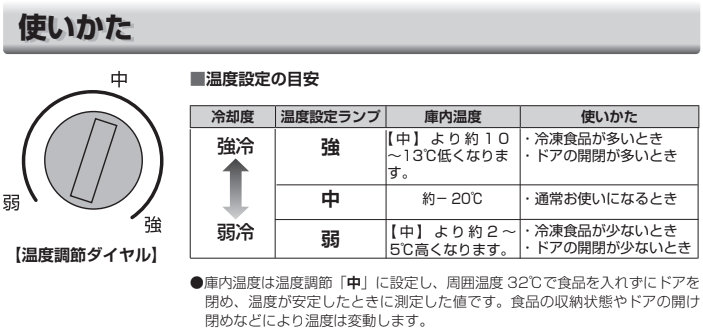

【対策】マイナス20度以下で24時間冷凍する

マイナス20度で24時間冷凍すればアニサキスは死ぬとされています。

出典:アニサキスによる食中毒を予防しましょう|厚生労働省業務用の強力な冷凍庫で一定期間冷凍したものならアニサキスを死滅できる。市販の締めサバは火を通していない代わりに冷凍処理されたものがほとんどです。

家庭用冷凍庫は性能の確認を

家庭用冷凍庫ではアニサキス対策ができないとされることが多いですが、一概にそうとも言えません。

例えば私が自宅で使っている中国メーカー製のセカンド冷凍庫。説明書には標準設定で約マイナス20度になる記述があります。強設定ならマイナス30度前後。これなら家庭でもしっかり対策ができます。

あなたがお使いの冷凍庫も性能を確認してみてください。

目視でアニサキスを除去する

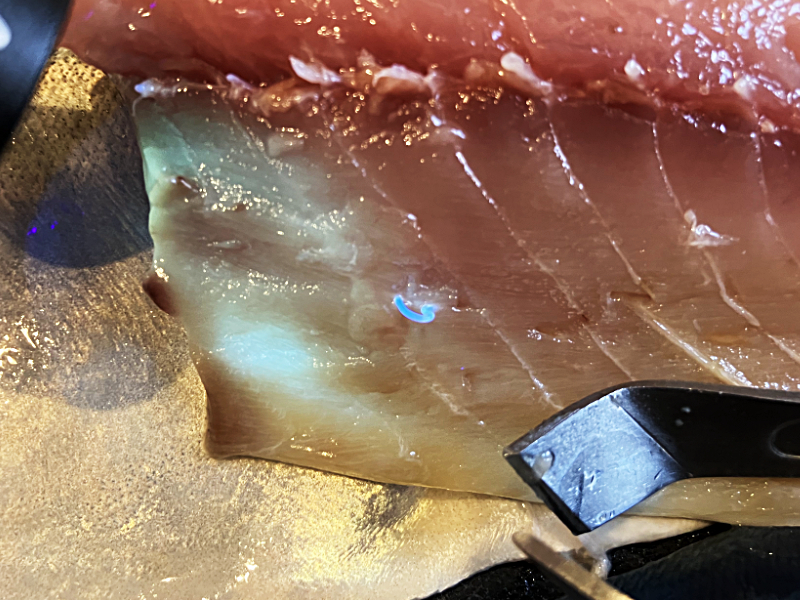

【対策】ブラックライトを照射して除去する

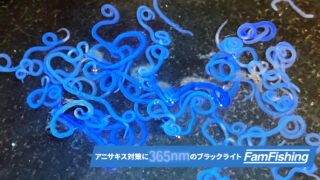

アニサキスは目に見える大きさの寄生虫なので、目視で見つけて除去するのも対策のひとつです。

そこで役立つのがブラックライト。波長が365nm付近のUVを照射するとアニサキスが光る。これは最近知られるようになった知見です。

しかし身に深く潜り込んでいては発見が困難。慎重を期すならやはり熱を通すか冷凍が確実です。

酢や醤油ぐらいでは死なない

アニサキスはとてもタフ

「きずし(いわゆるしめ鯖)にする場合は酢がアニサキスを死なせるから、加熱や冷凍をしない生でも大丈夫なんだね?先人の知恵だ!」なんて思うかもしれませんが、酢ぐらいでは簡単に死にません。醤油やわさびも同様。

市販の魚についていたアニサキスを塩粒にそのまま埋めたことがあるのですが、一時的に弱りはしたものの簡単には死にませんでした。

小さくて細いから噛むのは困難

人間の歯と顎の力をもってすればダメージを与えられると思われますが、アニサキスは糸のように細いのでしっかり歯が噛み合う箇所で噛むのは難しいでしょう。

噛めたとしても意外と強靭です。例えばカマキリのお尻から出てくるハリガネムシ。あれほど硬くはないですがアニサキスと同じ線虫でありいずれも強靭なクチクラ層を持っています。

出典:線虫のクチクラ構造と生活史特性の関係 | J-STAGE死んだアニサキスがアレルギーの原因になることも

耐熱性のあるアレルゲン

アニサキスによる健康被害は「生きたアニサキスを体内に入れることによって胃や腸に激痛をもたらす」というのが一般的な理解。

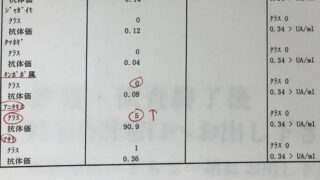

しかし、そのアニサキスのたんぱく質自体がアレルギーの原因となるケースがあります。アニサキスがもつアレルゲンには耐熱性をもつものがあり、熱を通して死んだ状態でもアレルギー反応が起こり得るので加熱で回避できません。

出典:アニサキスアレルギー:アレルゲンの本体と性状|食品分析開発センターSUNATECこれはここで説明するより、さとなお氏の実体験をお読みいただくべき。

この経験から、のちにアニサキスアレルギー協会を設立されたようです。

アレルギーの原因は身近にあるから

しかし加熱後のアレルギーまで気にし始めると、アニサキスよりもアレルギーの原因になることが多い蟹や蕎麦も忌避しなければなりません。ごはんもパンも牛乳もキウイも桃も危険ということになります。

危険回避のためそれらを避けるのは間違っていないですが、実生活で完全に除外するのは困難。

知識として頭に入れておき、もしもの時の判断材料として役立てましょう。

サバの食中毒対策は冷やすことが重要

先ほど挙げたヒスタミンとアニサキス、そして腸炎ビブリオによる食中毒。これらを回避するために共通で最も効果的な方法があります。それがこれ。

釣ったサバを迅速に冷やして保管する

釣ったサバを直ちに冷やすこと。そして調理前までしっかり冷やし続けること。つまり鮮度を保つということ。冷やすことでヒスタミンの生成を抑え、アニサキスが内臓から身へ移動するのを防ぐことができます。

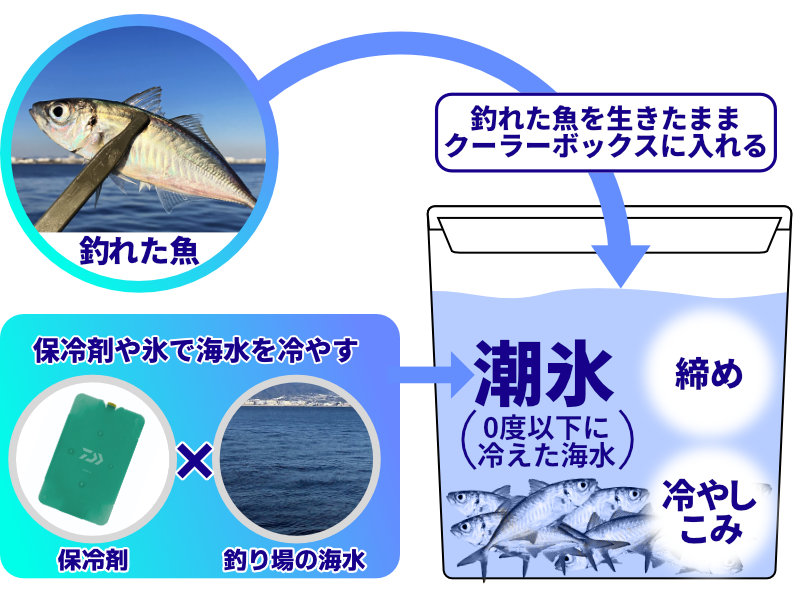

釣ったら潮氷でしっかり冷やそう

氷でキンキンに冷えた海水で氷締めをする

具体的な方法はシンプル。

クーラーボックスに保冷材や氷を入れ、そこに海水を注いでキンキンに冷えた「潮氷」を作る。釣れたサバを出来るだけ早くそこに漬けて冷やす「氷締め」をする。たったそれだけ。

これをやるとやらないで食中毒のリスクが大きく違ってきます。見た目の美しさや美味しさも違ってきます。生臭さや味にも影響します。

常温での放置は厳禁

釣れたサバをバケツなどに入れて放置するなどはもってのほか。地面に置いておくなどとんでもない。

夏場などはすぐにお湯のような温度になってしまうので、そこに長時間放置するというのは積極的に食中毒のリスクをあげているのと同じ。

YouTubeでみたすごい血抜きとかすごい締め方を試すのは魚の扱いに慣れてからすればいいです。分からなければとにかく潮氷の中で冷やすこと。これを頭に入れておいてください。

サバの刺身は美味しいけど自己責任で

サバの生食で食中毒になる原因を知り、それに対してしっかりした処理を行えば刺し身で食べることも可能です。率直に言って鯖の刺身は美味しい!おすすめできませんがおすすめしたい…!

安全に美味しくサバを食べよう

サバの食中毒について解説しました。

私自身知識をつけた対策をし続けた結果、同じものを食べた家族を含め今までサバにあたったことはありません。きっちり処理すれば食中毒のリスクはゼロに近くなる。とはいえその実体験を根拠にして生でも安全だよと断言することもできません。

サバに限らず魚を食べるということ自体に多少なりともリスクが伴うことは知っておくべき。過度に恐れる必要はないけど、同時に100%安全ということも有り得ないのです。正しく恐れましょう。