釣った魚を素手でつかむのは危険です!

海釣りを始めて11年、数々の魚のヒレに刺され歯で切られ血を流してきた私が言うのだから間違いありません。あなたには同じ目にあって欲しくないのです。

この怪我を防ぐために有効なのがフィッシュグリップ。文字通りFISHをGRIPする、魚を掴む道具です。いまや釣りをするのであれば必須の道具と言って差し支えない超重要アイテム。

なぜ必須なのか?どんな場面でどのように役立つのでしょうか?

フィッシュグリップなんていらない?

フィッシュグリップは必須アイテム

キープするにもリリースするにも必要

「フィッシュグリップなんていらん。男ならワイルドに素手でつかめ。」

釣りを始めた時期の私はそんな考えを持っていました。しかしそれが間違いだと気づくのにさほど時間はかからず。

声を大にして言いましょう。魚を持ち帰る持ち帰らないに関わらずフィッシュグリップは必要だと。

魚を持ち帰る持ち帰らないに関わらずフィッシュグリップは必要

怪我を繰り返し必要性を実感

メバルやカサゴのヒレが指に刺さっては出血し、タチウオの歯が指に触れては出血し、暴れた魚の針が指に刺さっては出血し…。ある時はアイゴに刺され毒を受け、またある時はハオコゼに刺され毒を受け…

幾度も血を流し毒を受け怪我をする。そのたび後悔し悟りました。安全に釣りをするには「魚をつかむやつ」つまりフィッシュグリップが必須だと。

より釣果を上げるためにも役立つ

釣りの際中にケガをして強制的に中断せざるを得ないのは避けたいところ。せっかく集中力を研ぎ澄ませて好釣果が出せていたのに、けがのせいで緊張の糸が切れてしまっては後が続きません。

魚を取り込んでから再度仕掛けを投入するまでの動作を「手返し」といいますが、その時間が短いほどたくさんの魚を釣ることができる可能性が高まります。その手返しのためにもフィッシュグリップを使うべき。

ここで改めて断言します!

快適に、そして安全に釣りをするためにはフィッシュグリップが必須であると。釣りをするからには必ず持っておくべき。もしまだ持っていないのなら今すぐフィッシュグリップの購入を検討しましょう。

フィッシュグリップが必要な理由

フィッシュグリップが必要な理由を整理します。

- 魚のヒレや歯によるけがを防ぐ

- 釣り針によるけがを防ぐ

- 手が汚れるのを防ぐ

- リリースする魚のダメージを最小限に抑えられる

補足していきます。

魚のヒレや歯によるけがを防ぐ

とげタイプの毒魚は挟むタイプのフィッシュグリップを

こちらは背ビレに毒をもつオニオコゼ。

刺されるとジンジンとひどく痛みます。とても素手で扱うことはできません。

挟むタイプのフィッシュグリップが役立つ

オニオコゼやアイゴなどとげに毒があるタイプの魚は、挟むタイプのフィッシュグリップがあれば大丈夫。がっちりつかんで固定すれば安全に針も外せるし、食べるために背ビレだけハサミで切り取るなどの処理も安全にできる。

下あごを挟むタイプのフィッシュグリップだと、魚が暴れた勢いで振り子のように魚が揺れてとげが刺さる可能性があるためおすすめできません。

フィッシュグリップがあれば歯が鋭い魚にも対処できる

危険な部位から距離が取れる

タチウオやサワラなど鋭い歯を持った魚。フィッシュグリップがあれば歯と手が触れない距離が確保できるので、落ち着いて安全に対処できます。

硬い貝やカニを嚙み砕くことができるチヌは、指を骨折させられるほどの力を持っているとされており、下あごを指で掴むいわゆる「バス持ち」をするのは危険です。

この場合もフィッシュグリップを使えば安全に下あごを掴んだ持ち方ができます。

釣り針によるけがを防ぐ

フィッシュグリップで口を固定すれば安全

苦労の末にルアーで釣りあげた大物。喜びで注意力が下がり、魚が暴れたひょうしにルアーが手に刺さるなんてことはよくありがち。青物などは魚自体に重量があるせいで一気に深く刺さる場合があり、そうなれば病院行きの大けがです。

こんなときは、針が掛かった口などをフィッシュグリップで固定して針を外すのが必須です。

プライヤーも用意しておこう

針自体も素手ではなくプライヤーを使って外すのをおすすめします。

安全に釣りをするためにはプライヤーも用意するようにしましょう。

手が汚れるのを防ぐ

魚の粘液を手に付けないために

魚の表皮は一部の例外を除いてぬるぬるの粘液に覆われています。

素手で触れば生臭い匂いが手につきますし、乾いた粘液は手をカサカサにしてしまいます。そんなときもフィッシュグリップがあれば問題なし。

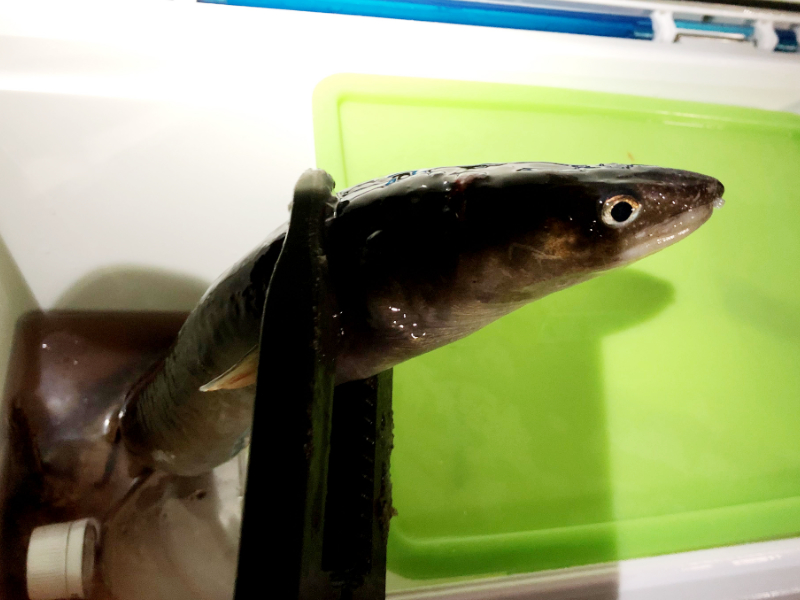

フィッシュグリップならアナゴやウナギも簡単につかめる

これはぬるぬるした魚の代表格であるアナゴをフィッシュグリップでつかんでいるところ。

アナゴの粘液は微量の毒を含んでおり素手で触るのはおすすめできません。

そもそも生きたアナゴは素手で掴むのが困難。でも魚体を挟むタイプのフィッシュグリップがあればしっかり掴めて締めなど処理ができます。

掴んだそばからウロコが飛び散りまくるイワシ類などでも手を汚さず対処できます。サビキ釣りで大量に釣れて、気が付いたら手がウロコだらけでカピカピになった経験を持つ人は多いはず。

リリースする魚のダメージを最小限に抑えられる

素手で触った魚は長く生きられない

魚がやけど状態になってしまう

人間の手の体温は変温動物である魚にとって高温。

素手で触るとやけどのような状態になると言われています。事実、素手で握った魚は弱りやすい。ノマセ釣り、泳がせ釣りなどで生きた魚をエサに使ったことがある人は実感できるはずです。アジ専用のネットで扱ったアジは素手で扱ったアジより格段に長持ちします。

魚のぬめりも本来は魚の表皮を保護するものなので、素手で触ってぬぐいとってしまうと弱らせる原因となります。

大きくなって帰っておいでという思いでキャッチ&リリースをする際も、素手で触った魚は遅かれ早かれ死んでしまう可能性が高くなります。

下あごを掴むタイプなら魚へのダメージが少ない

この場合は魚の下あごを掴んでホールドするタイプのフィッシュグリップをうまく使えば、ダメージを最小限に抑えることが出来ます。

魚体を挟むタイプは魚へのダメージが大きい

一方で魚体を挟むタイプのものは魚体に大きなダメージを与えてしまいます。キャッチ&リリースを目的にする釣りには使うべきでありません。

管理釣り場など、リリースを前提としている釣り場で使うのは絶対NGです。

3タイプから選ぶおすすめフィッシュグリップ

3タイプのフィッシュグリップ

形状で分ける3タイプ

フィッシュグリップの必要性を分かってもらえましたか?

フィッシュグリップには主に3タイプの形状があり、それぞれ魚や釣り人による相性があります。あなたの釣りに合うフィッシュグリップを探してみましょう。

具体的におすすめフィッシュグリップを紹介していきましょう。現在主流のフィッシュグリップは3タイプに分類できます。

- トング型

- ハサミ型

- マウスグリップ型

釣りの現場で使い込んだ経験をもとに

これらのタイプ別に、釣りの現場で使ってきた経験を元にしておすすめのフィッシュグリップを紹介します。

いずれも製品写真が傷だらけで使用感があり汚いのが気になるかもしれませんが、それは実際に使い込んできた証拠だと思っていただければ有難いです。

広い意味ではこの3タイプをひっくるめてフィッシュグリップなのですが、とりわけ魚の下顎を掴むタイプのみを指してフィッシュグリップと呼ぶ傾向があります。

他の2種と区別できるよう、この記事では下顎を掴むタイプのフィッシュグリップをマウスグリップ型と呼ぶことにしました。一般的には通じない可能性が高いのでお気をつけください。

トング型のおすすめは第一精工のワニグリップミニ

ロングセラーの定番フィッシュグリップ

トング型フィッシュグリップのおすすめは第一精工のワニグリップミニです。

フィッシュグリップでは定番中の定番。10年ほど販売され続けているロングセラー商品です。

おすすめは「ミニ」のほう

ワニグリップはサイズの違う2バリエーションがありますが、おすすめは小さい方のワニグリップミニです。サビキで釣れるような小魚から1メートルを超えるタチウオまでこれ1本で掴める万能性があるからです。

小さな魚に最適

小さくそして細いサヨリ、通称エンピツサヨリと呼ばれるサヨリもワニグリップミニなら簡単に掴むことができます。

20センチ程度までの小魚なら、ワニグリップミニが最も使いやすいと断言します。

タチウオなら大きくても掴める

ワニグリップミニで太くて大きな青物を掴むのは正直言って難しいですが、身の薄いタチウオなら1メートルを超えるサイズでもしっかり掴めます。

サビキ釣りなど、小物を中心に狙う人ならこのワニグリップミニが最適。

手の小さな子どもで問題なく扱えるので、家族で釣りを楽しむのなら特におすすめ。子どもと共有するという視点でいえば、ここで紹介する3タイプの中で唯一の選択肢です。

ちょっと高くてもホルスター付きがおすすめ

専用ケースと落下防止コード付き

ホルスター、つまりワニグリップミニ専用のケースがついたセットもあり、予算に余裕があるのなら断然ホルスター付きをおすすめします。

ベルトなどにホルスターを引っ掛けることができるので、移動する釣りでも携帯に便利。魚の体を掴む以上はフィッシュグリップも粘液で汚れてしまいますが、ホルスターがあれば服を汚す心配もいりません。落下防止コードがついているので、うっかり海に落とすことも回避できます。

Amazonではワニグリップを名乗った模倣品が数多く出ているのでお気をつけください。本物は第一精工のワニグリップのみです。

最近はダイソーをはじめとした100円均一ショップでも釣具の取り扱いが充実するようになりました。100均とあなどるなかれ、お値段以上のコストパフォーマンスを出すものも多くあります。

フィッシュグリップも当然のようにラインナップされ、特に構造が単純なトング型が人気。実際これが使えるかというと、とりあえずフィッシュグリップとして使えます。がしかし、素材の差なのか剛性が弱く、率直に言うとたわんでしまってしっかり掴めません。小魚だけを対象にするなら選択としてはアリです。

ハサミ型のおすすめは第一精工のガーグリップ

アジングでは定番のガーグリップ

ハサミ型のおすすめは同じく第一精工のガーグリップ。

小魚がしっかり掴める

ワニグリップミニと同じく魚の体を挟み込んで固定するフィッシュグリップなので、アジなどの小魚がしっかり掴めます。アジング界では定番のフィッシュグリップ。

アジはお腹に鋭い棘を持っているので、素手でつかむと思わぬ怪我につながります。小さくてもフィッシュグリップを使うことをおすすめします。

強い力で大型魚の口を掴むことが出来る

ワニグリップと違い支点が中央付近にあるため強い力で掴むことができます。

また、先端の形状に工夫があり、これで魚の口をがっちり掴むことができます。大きな青物、たとえば60センチを超えるメジロの口もしっかり掴むことできます。

同じ力で掴んだとしてもトング型より力が入ってしまうので、小さくて弱い魚は身に穴があいてしまうこともあります。力加減に注意が必要です。

魚体が隠れる割合が少ないので映え写真が撮れる

先端が細い形状なので、エラを挟んだこのような掴み方をすることもできます。ワニグリップより細く魚体が隠れないので映える写真を取るのにも最適。

1本で小物から大物まで万能に使いたいなら超おすすめ

2WAY構造で万能なフィッシュグリップ

挟んで魚体を掴める。先端で魚の口やエラを掴める。

このような2WAY構造なので、ガーグリップなら10センチ程度の小魚から1メートル近い大型青物まで対応できます。1本で出来るだけ多くの魚に対応したいのであればガーグリップが一番のおすすめ。

私自身、普段の釣りはだいたいこれ1本でやっています。

他メーカーから出ているハサミ型フィッシュグリップも、多くは魚の口を掴める構造になっています。

手が小さい人にはおすすめしない

ワニグリップと違いガーグリップはホルスターが標準装備となっています。ホルスターに差して閉じた状態からでないと持ち手が掴みにくいからだと思われます。

手が大きい人でないと扱いにくいのは確か。そのため、女性や子どもなど手が小さい人にはあまりおすすめできないのが正直なところ。コツさえつかめば大丈夫なのですが。

こちらもガーグリップという名前の模倣品がAmazonにはびこっているのでご注意ください。

マウスグリップ型のおすすめはプロックスのフィッシュキャッチャーRレギュラー

マウスグリップ型のハイコストパフォーマンスモデル

マウスグリップ型のおすすめはプロックスのフィッシュキャッチャーRレギュラーです。

金属製のマウスグリップ型フィッシュグリップとしては低価格帯の製品ですが、使用感に問題はありません。がっちりした構造でタフです。

小魚から青物まで対応

どちらかというと大型魚に使われることの多いタイプのフィッシュグリップですが、肉食性の魚であればあごが固い構造になっているため小さな魚でもしっかり保持できます。

もちろん大きな青物にも使えます。

口が弱い魚には使えない

一方で口が弱い魚にこのタイプのフィッシュグリップは不向きです。たとえば口切れでバラしやすい魚の代表格であるアジには使わないほうがいいでしょう。

また大型魚だからと言ってすべての魚に使えるわけではありません。例えば草食性の高いボラをこのフィッシュグリップで掴むと、ボラの自重であごが千切れて落下するという可哀そうなことになります。

フッッシュグリップで安全快適な釣りを

繰り返しますが、フィッシュグリップは釣りに必須なアイテムです。

とはいえちょっと高いから100均で売ってるようなもので代用できないものか、たとえば料理用のトングとか水割りの氷を掴むトングとか…と考えて使ったことがあるのですが、剛性が足りず魚を掴んだら歪んだりしてストレスを感じるものでした。やはりしっかりした構造の専用品には勝てません。

大丈夫。ちょっと高いと感じるかもしれないけど、その価格相当の価値はあります。数回釣りに行って使えばコストは回収できます。

今まで手づかみ派でフィッシュグリップなんて必要ないと思ってたあなた、この機会にフィッシュグリップの導入を検討してみませんか?