「釣るより魚屋で買ったほうが安い」

釣り人たるものそんなことは百も承知なわけです。釣具、エサ、ルアーや仕掛け、釣り場までの交通費や食事代。初期費用から消耗品の補充までトータルで考えれば短期間でプラスにするのは難しい。ええ分かってます。

しかし釣り人だからこそ手に入れやすい高級魚も確かにあります。そんな魚を狙い続ければいつの日か釣りで元を取るというのも夢ではないかもしれません。

2023年の最新データから、釣って元が取れるかもしれない高級魚をランキングにしてみました。

釣りやすい魚のキロ単価でランキング

東京都中央卸売市場のデータを参考に

2023年のキロ単価平均値でランキング

何をもって高級魚とするかという定義はいろいろな切り口が考えられます。ここでは客観的なデータとして市場で取引されている魚のキロ単価、つまり1キログラムあたりの価格を基準としましょう。

参照したのは利用しやすいデータが公開されている東京都中央卸売市場のデータ。

ここから取得できるデータで、対象期間は2023年の1年間、品目は鮮魚とします。同じ年でも季節によって価格は変動しますが、1年間の平均値を参考価格とします。

また、サイズによって魚の価値も変わります。基本的には小型より大型のほうが価値が上がりますが、小さいほうが価値のあるコハダ(コノシロ)のような魚もいます。

陸から手軽に釣れる魚を対象に

この鮮魚という品目にはウニやクルマエビなど釣り対象外のものが含まれるので、もちろんそれらは除外。

また、釣れないことはないけど大がかりな釣りになるマグロなども除外。あくまで手軽に狙える魚として以下の魚を対象とします。

鮮魚のなかでも釣り公園や堤防などから手軽に釣れる魚

例えば船で沖に出ないと絶対に釣れないような魚も対象外とします。

船釣りだって手軽だよ、その魚は堤防でも釣れるよ、いやその魚は釣るのは手軽じゃないよ。そんな意見もあるでしょうが主観の入ったフィルターということでご了承ください。データ内にあるすべての鮮魚を含めたランキングは最後にお見せします。

高級魚ランキングベスト10

では2023年のデータをもとにした高級魚ランキングを発表していきます。

同じような記事を2016年に書いたのですが(現在非公開)、近年の物価上昇の例に漏れず全体的に3~4割程度は価格が上がっています。魚種によっては7割アップということも。この過去データも最後にお見せします。

では10位からカウントダウン!

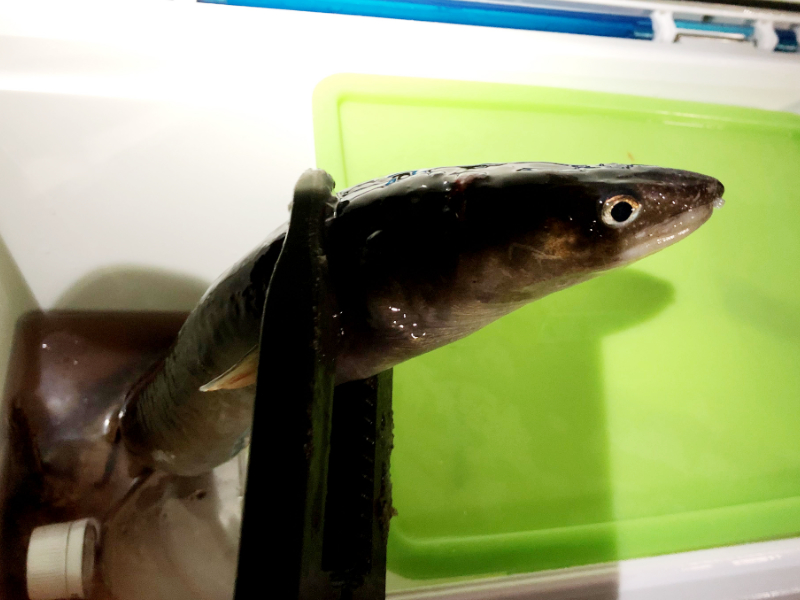

【10位】アナゴ

アナゴのキロ単価:2,023円

寿司ネタでお馴染みのアナゴ。

関東では船釣りでのターゲットとして人気ですが、実は簡単に堤防からでも釣ることができます。仕掛けはウナギと共通の市販仕掛け、エサはキビナゴや魚の切り身などが有効です。

夜行性の魚なので狙う時間は夕方から夜にかけて、沖に出ずとも投げずとも堤防の足元付近などで連発することもあります。酢を使って粘液を固めればご家庭でさばくことも可能です。

【9位】イシダイ

イシダイのキロ単価:2,033円

磯の王者イシダイ。

果たして「イシダイ」と呼べるサイズが手軽に釣れるかというと難しいところですが、堤防からはイシダイの幼魚であるところのサンバソウがよく釣れるのでランキングに含めました。

【8位】メゴチ

メゴチのキロ単価:2,213円

メゴチ呼ばれるのはどんな魚なのか?

「何種かの魚の総称として使われる”メゴチ”」と「標準和名の”メゴチ”」がそれぞれ存在しているため、具体的にどの魚を指すのか判断に迷うところ。

しかし食べる魚として重宝されるということならそれは前者であり、ネズミゴチなどネズッポ科の魚の総称として用いられるメゴチでしょう。天ぷらのタネとして有名で、関東ではメゴチ、関西ではガッチョやテンコチと呼ばれます。

キス釣りの外道として釣れることがある価値の高い外道です。2016年の調査時点ではキロ単価3,854円でダントツの1位でした。

【7位】タチウオ

タチウオのキロ単価:2,229円

堤防からでも船からでも人気のターゲットであるタチウオ。

群れにあたれば簡単に釣れ、なおかつ1匹のサイズが大きいため、釣りのターゲットとしては最もコストパフォーマンスが高い魚のひとつといえます。

2016年時点では1,600円程度だったので4割ほどアップ。韓国や中国での人気が増しており、それが価格高騰に拍車をかけていそうです。

【6位】コウイカ

コウイカのキロ単価:2,414円

舟型の骨が特徴的なコウイカ。

広義ではコウイカと呼ばれるイカには、コウイカ、シリヤケイカ、カミナリイカ(紋甲イカ)が含まれます。エギングのターゲットとしてアオリイカに次ぐ人気のイカです。

【5位】アコウ

アコウのキロ単価:2,534円

高級魚の代名詞ともいえるのがアコウ。標準和名はキジハタ。

放流事業がさかんな魚種で、大阪湾などでは以前より増えている印象があります。釣りで専門的に狙える魚種ですが、他魚種狙いのエサ釣りやショアジギングで釣れることもあります。

【4位】タコ

タコのキロ単価:2,606円

船に乗らずとも堤防からも手軽に釣れるタコ。

魚売り場に並んでいるタコはその多くが輸入もので、特にモーリタニア産のタコが目立ちます。そんな中で国産のタコは比較的高価になりがち。そんな価値あるタコが意外とその辺の堤防で釣れたりすることは釣り人以外にあまり知られていない事実。

海底や壁に張り付いたタコを剥がすためタコ専用のパワーがある竿やリールが必要ですが、始めやすくリターンが大きな釣りです。

【3位】アオリイカ

アオリイカのキロ単価:3,085円

イカの王様アオリイカ。

エギングのターゲットとして一番人気のイカです。何が王様かといえばねっとりした食感の身質とその味。簡単に釣れるかどうかというところはひとまず置いておいて、狙える釣り場さえあればエギングは比較的簡単かつ低コストで始められる釣りだといえます。

【2位】キス

キスのキロ単価:3,849円

砂浜の女王と呼ばれるキス。

前出のメゴチと同じく天ぷらのタネとして重宝される文句なしに美味い魚。2016年に調査した際はキロ単価1,836円だったので、大幅に価値が上がっています。

砂浜などからの投げ釣りで初心者でも狙えるターゲットです。

【1位】サヨリ

サヨリのキロ単価:3,994円

そして第1位はサヨリとなりました。おめでとうございます。

大型サイズに価値がある

サヨリは確かに美味しい魚でありサヨリならでは弾力と旨味をもっています。他の魚で似た食味のものがあまりないので重宝されるのも理解できます。とはいっても簡単に数釣りできるサヨリにそんな価値があるのでしょうか?

これはおそらくカンヌキ(閂)と呼ばれる30センチ超の良型が価値を引き上げていると推測されます。時期によっては脂ものっていて、刺身などは小型のサヨリでは味わえない美味しさがあります。とはいえ小型は小型で干物や天ぷらにするなど美味しく食べられます。

今回のランキングにあるどの魚にも言えることですが、サイズによって価値が変わる場合があります。小型10匹を揃えて大型1匹と同じ重量にしたからといって価値も同じになるとは限りません。

初心者にもおすすめできるターゲット

2016年時点では3位でキロ単価2,300円程度でした。この7年の間になんと7割アップ。高騰した要因のひとつとして漁獲量の減少がありそうです。

とはいえ局地的に見ればたくさん群れていて簡単に釣れる魚には違いありません。

サビキで釣りにはまった初心者が次に挑戦する釣りとしてもおすすめなので、この価値ある魚を狙ってみてはどうでしょうか?回転ずしで回ってきたりスーパーなどにあまり並ぶことのない魚ということもあり、なおさら釣りでゲットするのがおすすめです。

キロ単価まとめ(東京都中央卸売市場2023年データ)

最後にもう一度順位をまとめておきます。1位と10位を比較すると2倍近い差がありますね。

| 順位 | 魚種 | キロ単価 |

|---|---|---|

| 1 | さより | 3,994円 |

| 2 | きす | 3,849円 |

| 3 | あおりいか | 3,085円 |

| 4 | たこ | 2,606円 |

| 5 | あこう | 2,534円 |

| 6 | こういか | 2,414円 |

| 7 | たちうお | 2,229円 |

| 8 | めごち | 2,213円 |

| 9 | いしたい | 2,033円 |

| 10 | まあなご | 2,023円 |

釣り対象魚以外も含めたランキング

東京都中央卸売市場が公開している「鮮魚」のデータで、今回10位圏外となった魚、また今回対象外としたエビ類などすべての鮮魚を含んだランキングがこちら。2023年の年間平均キロ単価です。

- うに(輸入)(キロ単価:23585円)

- うに(国内)(キロ単価:21636円)

- くるまえび(輸入)(キロ単価:10072円)

- くるまえび(国内)(キロ単価:8743円)

- いせえび(国内)(キロ単価:7765円)

- まきえび(キロ単価:7032円)

- 毛かに(キロ単価:6910円)

- その他えび(キロ単価:6379円)

- みがきふぐ(キロ単価:6083円)

- いせえび(輸入)(キロ単価:4499円)

- まなかつお(キロ単価:4408円)

- まぐろ(国内)(キロ単価:4060円)

- きんき(キロ単価:4028円)

- さより(国内)(キロ単価:3994円)

- まぐろ(輸入)(キロ単価:3965円)

- きす(キロ単価:3849円)

- しゃこ(キロ単価:3725円)

- はも(キロ単価:3119円)

- あおりいか(キロ単価:3085円)

- 生鮮鯨類(キロ単価:3049円)

- 魚卵(キロ単価:2986円)

- さより(輸入)(キロ単価:2979円)

- その他かに(キロ単価:2957円)

- はた(キロ単価:2866円)

- むつ(キロ単価:2742円)

- たかべ(キロ単価:2704円)

- あかえび(キロ単価:2703円)

- めばち(輸入)(キロ単価:2656円)

- とらふぐ(キロ単価:2625円)

- しまあじ(国内)(キロ単価:2615円)

- たこ(キロ単価:2606円)

- ひらめ(輸入)(キロ単価:2603円)

- あこう(キロ単価:2534円)

- しまあじ(輸入)(キロ単価:2506円)

- くまえび(キロ単価:2485円)

- 輸入さけ・ます(キロ単価:2415円)

- こういか(キロ単価:2414円)

- その他鮮魚(キロ単価:2412円)

- しらうお(キロ単価:2388円)

- たちうお(国内)(キロ単価:2229円)

- めごち(キロ単価:2213円)

- かんぱち(養殖)(キロ単価:2205円)

- きんめたい(キロ単価:2087円)

- わたりかに(国内)(キロ単価:2056円)

- いしたい(キロ単価:2033円)

- ずわいかに(キロ単価:2027円)

- その他いか(キロ単価:2026円)

- 印度まぐろ(輸入)(キロ単価:2014円)

- ます(キロ単価:1962円)

- めかじき(キロ単価:1961円)

- めぬけ(キロ単価:1925円)

- おなが(キロ単価:1922円)

- さわら (国内)(キロ単価:1831円)

- むきえび(キロ単価:1826円)

- あかいか(キロ単価:1818円)

- その他さけ(キロ単価:1793円)

- あいなめ(キロ単価:1769円)

- めばち(国内)(キロ単価:1746円)

- きわだ(輸入)(キロ単価:1743円)

- すまかつお(キロ単価:1720円)

- はたはた(キロ単価:1705円)

- このしろ(キロ単価:1685円)

- はまち(養殖)(キロ単価:1683円)

- その他たい(キロ単価:1651円)

- やがら(キロ単価:1647円)

- なまこ(キロ単価:1640円)

- あおたい(キロ単価:1584円)

- まかじき(キロ単価:1501円)

- したひらめ(キロ単価:1482円)

- こがねかれい(キロ単価:1462円)

- ひらめ(国内)(キロ単価:1442円)

- 黒皮かじき(キロ単価:1441円)

- めじ(キロ単価:1440円)

- ぎんさけ(キロ単価:1425円)

- おご(キロ単価:1414円)

- いさき(キロ単価:1341円)

- しろさけ(キロ単価:1336円)

- めばる(キロ単価:1326円)

- めたい(国内)(キロ単価:1310円)

- かわはぎ(キロ単価:1308円)

- さんま(キロ単価:1300円)

- かさご(キロ単価:1299円)

- ぎんあなご(キロ単価:1298円)

- たちうお(輸入)(キロ単価:1296円)

- ほうぼう(キロ単価:1260円)

- その他かれい(キロ単価:1232円)

- おこぜ(キロ単価:1231円)

- きわだ(国内)(キロ単価:1228円)

- かます(キロ単価:1226円)

- やりいか(キロ単価:1225円)

- いとより(国内)(キロ単価:1223円)

- さわら (輸入)(キロ単価:1211円)

- なめたかれい(キロ単価:1208円)

- もんこういか(キロ単価:1206円)

- いぼたい(キロ単価:1196円)

- するめいか(キロ単価:1180円)

- かんぱち(天然)(キロ単価:1135円)

- またい(養殖)(キロ単価:1128円)

- 柳むしかれい(キロ単価:1120円)

- かすご(キロ単価:1102円)

- またい(天然)(キロ単価:1073円)

- こち(キロ単価:1073円)

- すずき(キロ単価:1057円)

- 生またら(キロ単価:1052円)

- ひらまさ(キロ単価:1045円)

- だるま(キロ単価:1032円)

- びんなが(キロ単価:992円)

- むきかれい(キロ単価:972円)

- まこかれい(キロ単価:958円)

- めいたかれい(キロ単価:956円)

- あんこう(キロ単価:949円)

- いしかれい(キロ単価:897円)

- またい(輸入)(キロ単価:872円)

- さごち(キロ単価:834円)

- あかうお(キロ単価:823円)

- その他ふぐ(キロ単価:821円)

- ひげたら(キロ単価:796円)

- さるえび(キロ単価:769円)

- ひいか(キロ単価:749円)

- しばえび(キロ単価:744円)

- 白皮かじき(キロ単価:730円)

- まあじ(キロ単価:727円)

- 無頭かれい(キロ単価:721円)

- かつお(キロ単価:708円)

- きめじ(キロ単価:703円)

- ぶり(キロ単価:689円)

- ちたい(キロ単価:685円)

- その他かじき(キロ単価:650円)

- いんどかれい(キロ単価:647円)

- はかつお(キロ単価:644円)

- その他さわら(キロ単価:642円)

- れんこたい(キロ単価:640円)

- まふぐ(キロ単価:628円)

- あさばかれい(キロ単価:592円)

- その他あじ(キロ単価:590円)

- まかれい(キロ単価:582円)

- あかかれい(キロ単価:576円)

- もうかさめ(キロ単価:565円)

- さば(キロ単価:557円)

- くろたい(キロ単価:536円)

- せいご(キロ単価:525円)

- くろかれい(キロ単価:499円)

- とびうお(キロ単価:491円)

- まんたい(キロ単価:489円)

- ぐち(キロ単価:488円)

- ほっけ(キロ単価:462円)

- まいわし(キロ単価:438円)

- あぶらさめ(キロ単価:408円)

- むろあじ(キロ単価:389円)

- いなだ(キロ単価:386円)

- にしん(キロ単価:373円)

- そうだかつお(キロ単価:371円)

- あおさめ(キロ単価:370円)

- ぼら(キロ単価:370円)

- わかし(キロ単価:353円)

- 生すけそうたら(キロ単価:349円)

- うるめいわし(キロ単価:344円)

- その他さめ(キロ単価:343円)

- よしきりさめ(キロ単価:331円)

- かたくちいわし(キロ単価:315円)

- ほや(キロ単価:314円)

- あおあじ(キロ単価:306円)

- わらずか(キロ単価:297円)

- しいら(キロ単価:280円)

データ出典:東京都中央卸売市場 市場統計情報(月報・年報)

参考データとして2016年のデータも掲載します。どの項目を見ても2023年より明らかに価格が低いことが分かります。

- うに(国内)(12793円)

- うに(輸入)(12694円)

- くるまえび(国内)(7518円)

- いせえび(国内)(7187円)

- くるまえび(輸入)(6783円)

- みがきふぐ(6305円)

- まきえび(5843円)

- その他えび(4041円)

- 毛かに(3820円)

- くまえび(3523円)

- あまたい(3310円)

- まぐろ(国内)(3298円)

- またい(輸入)(3288円)

- 印度まぐろ国内(3160円)

- いせえび(輸入)(2983円)

- きんき(2974円)

- めぬけ(2959円)

- まなかつお(2955円)

- その他かに(2802円)

- とらふぐ(2788円)

- めごち(2748円)

- さより(国内)(2654円)

- まぐろ(輸入)(2598円)

- 生鮮鯨類(2579円)

- あこう(2467円)

- しゃこ(2432円)

- あおりいか(2430円)

- はた(2386円)

- はも(2276円)

- ずわいかに(2265円)

- さより(輸入)(2170円)

- 魚卵(2166円)

- めばち(国内)(2146円)

- しらうお(2082円)

- きす(2070円)

- ひらめ(輸入)(2068円)

- あかえび(2066円)

- しまあじ(輸入)(2013円)

- きんめたい(2006円)

- 印度まぐろ(輸入)(1937円)

- しまあじ(国内)(1936円)

- あかいか(1771円)

- めばち(輸入)(1766円)

- いしたい(1716円)

- むきえび(1655円)

- まあなご(1594円)

- むつ(1592円)

- めかじき(1585円)

- ひげたら(1582円)

- おなが(1581円)

- その他鮮魚(1567円)

- いぼたい(1526円)

- たちうお(国内)(1514円)

- ます(1485円)

- 輸入さけ・ます(1485円)

- かんぱち(養殖)(1460円)

- しばえび(1448円)

- たこ(1440円)

- むきかれい(1430円)

- あおたい(1418円)

- ひらめ(国内)(1414円)

- その他いか(1403円)

- きわだ(輸入)(1380円)

- やがら(1369円)

- あいなめ(1331円)

- たかべ(1329円)

- こがねかれい(1327円)

- めばる(1266円)

- こういか(1256円)

- その他さけ(1245円)

- かさご(1233円)

- たちうお(輸入)(1232円)

- 柳むしかれい(1219円)

- さわら (国内)(1212円)

- なまこ(1182円)

- おこぜ(1171円)

- かんぱち(天然)(1157円)

- あんこう(1154円)

- まかじき(1140円)

- さるえび(1133円)

- めたい(国内)(1133円)

- いさき(1127円)

- めいたかれい(1110円)

- ほうぼう(1101円)

- なめたかれい(1094円)

- もんこういか(1086円)

- したひらめ(1079円)

- おご(1069円)

- ぎんさけ(1053円)

- いとより(国内)(1052円)

- その他ふぐ(1040円)

- しろさけ(1023円)

- 生鮮塩たら(1021円)

- めじ(1012円)

- かわはぎ(1008円)

- だるま(1007円)

- わたりかに(国内)(1000円)

- その他めぬけ(998円)

- やりいか(991円)

- その他かれい(985円)

- その他たい(972円)

- はまち(養殖)(965円)

- 生またら(961円)

- すまかつお(954円)

- かます(953円)

- またい(天然)(945円)

- またい(養殖)(939円)

- さわら (輸入)(925円)

- こち(899円)

- きわだ(国内)(891円)

- このしろ(850円)

- ほっけ(824円)

- ひらまさ(823円)

- すずき(816円)

- かすご(796円)

- まふぐ(778円)

- するめいか(716円)

- ぶり(713円)

- わたりかに(輸入)(712円)

- あかかれい(711円)

- まこかれい(707円)

- びんなが(703円)

- ちたい(682円)

- 無頭かれい(665円)

- いしかれい(653円)

- かつお(652円)

- いとより(輸入)(644円)

- れんこたい(625円)

- はかつお(594円)

- ひいか(593円)

- 黒皮かじき(591円)

- その他かじき(583円)

- さごち(572円)

- まんたい(566円)

- さんま(564円)

- はたはた(557円)

- まあじ(556円)

- あかうお(541円)

- その他さわら(526円)

- くろかれい(512円)

- まかれい(508円)

- きめじ(498円)

- あさばかれい(492円)

- よしきりさめ(486円)

- あぶらさめ(474円)

- その他さめ(471円)

- くろたい(469円)

- ぐち(468円)

- いんどかれい(462円)

- さば(436円)

- ぎんあなご(429円)

- せいご(417円)

- にしん(403円)

- 白皮かじき(400円)

- その他あじ(390円)

- とびうお(388円)

- まいわし(380円)

- もうかさめ(371円)

- あおさめ(368円)

- わらさ(338円)

- 生すけそうたら(331円)

- あおあじ(311円)

- ほや(303円)

- いなだ(300円)

- わらずか(280円)

- うるめいわし(260円)

- わかし(259円)

- ぼら(251円)

- むろあじ(241円)

- しいら(227円)

- そうだかつお(201円)

- かたくちいわし(194円)

データ出典:東京都中央卸売市場 市場統計情報(月報・年報)

フグの遊漁船はコスパ最強

今回のランキングからは除外しましたが、最上位グループにいる身欠きフグ(みがきふぐ)やアマダイ(あまたい)などはそれぞれ専門の遊漁船があったりします。

フグの種類によって価値が変わるかもしれませんが、近海で釣れて毒の部位を取り除く身欠き処理までしてくれるフグの遊漁船は最もコストパフォーマンスが高い釣りといえます。

意外と高級魚ではない魚も

平成中期に価格が高騰したせいで未だに高級魚と呼ばれることがあるマイワシですが、現在は500円以下という下位グループに。とはいえ最も高騰した平成17年でも600円弱であり、それまで300円台だったのがその数字になったことで一時的に高級魚と呼ばれるようになっただけと推測されます。

魚の王様というイメージがあるマダイ(またい)も1,000円程度で意外と安いグループにいます。天然ブリなんて700円もしない。

あなたがいつも狙っている魚はどうでしたか?雑魚と思っていても実は高級魚だったということがあるかもしれません。

安くても美味い魚はたくさんいる

勘違いしないで欲しいのは、高いから美味い魚ではないということ。そして安いから不味い魚ではないということ。

必ずしも価格と美味しさが比例するわけではありません。

市場価格は味や人気だけではなく、いろいろな都合やコストが反映されているはずです。安くとも美味い魚はたくさんいます。先ほど挙げたマイワシはその最たる例で、脂がのったトロイワシの刺身は誰もが納得する絶品です。

さらに言えば味の好みなんて人それぞれ。高級なマグロより自分で釣ったマアジのほうが美味いと思っている釣り人はたくさんいるでしょう。そういった魚を鮮度抜群で、時には大量に手に入れられるのが釣りの魅力のひとつです。

このランキングは魚の価値を知るひとつの側面として参考にしてください。そしてあなたの「推し魚」を見つけられたら釣りはもっと楽しくなるはず!